- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Donzelli, Ferdinando

Pubblicazione: Firenze : Giorgi & Gambi, stampa 1978

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 1890), è stato uno scrittore e giornalista italiano. È divenuto celebre come autore del romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, più noto come Pinocchio.

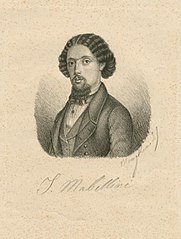

Teodulo Mabellini (Pistoia, 2 aprile 1817 – Firenze, 10 marzo 1897) è stato un compositore italiano, protetto della granduchessa Maria Antonietta.

Prato è un comune italiano di 193 809 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. È la seconda città della Toscana per popolazione. Fino al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il comune non capoluogo di provincia più popolato d'Italia. La piana pratese fu abitata fin dall'epoca etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire, generalmente, al X secolo, quando si hanno notizie di due centri abitati contigui ma distinti, Borgo al Cornio e Castrum Prati, che si fusero durante il secolo successivo. Nell'economia pratese la produzione tessile ha sempre svolto un ruolo di primissimo piano fin dall'epoca medievale, come testimoniano i documenti del mercante Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che Prato vide un impetuoso sviluppo industriale, che ne fa ancora oggi uno dei distretti più importanti a livello europeo. La città vanta attrattive storico-artistiche di grande rilievo, con un itinerario culturale che inizia dagli Etruschi per poi ampliarsi nel Medioevo e raggiungere l'apice con il Rinascimento, quando hanno lasciato le loro testimonianze in città artisti come Donatello, Filippo Lippi e Botticelli.

La storia della letteratura italiana inizia nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

Questo è un elenco di cimiteri e mausolei di tutto il mondo. I motivi che rendono notevoli questi cimiteri comprendono la loro architettura, la loro storia o le personalità che in essi sono sepolte. I cimiteri costituiscono una preziosa fonte di conoscenza antropologica e spesso rivestono notevole pregio artistico e monumentale, oltre a costituire diretta evidenza dell'esistenza delle persone sepolte, e delle differenze di espressione del culto dei defunti attraverso le culture, le religioni e le forme di stato. Sotto quest'ultimo aspetto, in quanto in molti ordinamenti i cimiteri vengono regolamentati alla stregua di monumenti pubblici con attribuzione di carattere ove più ove meno sacrale, lo stesso aspetto dei cimiteri è anche il frutto della stratificazione delle diverse normazioni cui nel tempo sono stati sottoposti. Le forme recintate, tipiche di alcuni sistemi sociali, sono contrapposte a quelle aperte; le forme monumentali sono contrapposte a quelle semplici (il ricorso a una semplice pietra o al solo simbolo religioso); diversi altri elementi strutturali e simbolici, fra i quali non ultima l'ubicazione urbana o extra muros, sono solo alcuni fra gli aspetti il cui confronto è di diretto rilievo nell'ambito di diverse discipline di studio.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2026-01-12T03:18:09.028Z