- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Picciotto, Emilio

Pubblicazione: [S.l. : s.n.], stampa 1991

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

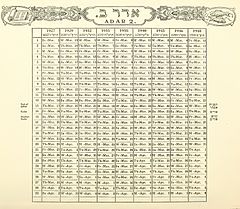

Il calendario ebraico è un calendario lunisolare, cioè calcolato sia su base solare sia su base lunare. L'anno è composto da 12 o 13 mesi a loro volta composti da 29 o 30 giorni. Le festività ebraiche sono definite in relazione al calendario ebraico: poiché alcune di queste sono legate strettamente alla stagione, esse devono cadere nella stagione giusta.I nomi dei mesi del calendario ebraico derivano dalla lingua nel confronto babilonese, con il quale gli ebrei vennero in contatto nel VI secolo a.C. Originariamente la durata dei mesi non era stabilita in anticipo, ma l'inizio di ogni mese veniva fissato tramite l'osservazione diretta della Luna nuova; nel XII secolo Maimonide codificò un sistema matematico che fissa l'inizio dei mesi e la durata degli anni in base a regole di calcolo precise e immutabili. Il calendario ebraico è un calendario cerimoniale usato anche nello Stato d'Israele per stabilire le festività. In Israele esso non è però soltanto cerimoniale, infatti i documenti pubblici ed amministrativi israeliani e le carte d'identità israeliane riportano entrambi i calendari. La legislazione civile israeliana permette l'uso indistinto di entrambi i calendari nei contratti ed in qualsiasi tipo di documentazione ed esso viene usato nella vita quotidiana dalla consistente quota di popolazione haredi israeliana al posto del calendario gregoriano.

La cronologia (dal latino chronologia a sua volta derivato dal greco χρόνος, chrónos, "tempo", e λόγος, lógos, discorso), nel suo senso più generale, è un sistema di organizzazione e classificazione degli eventi in base alla loro successione nel tempo, secondo una suddivisione regolare dello stesso. L'Homo sapiens da millenni si serve di cronologie, originariamente non per scopi storiografici, ma giuridici e amministrativi: la conservazione di atti giuridici e documenti amministrativi, con i loro effetti sul presente, ha da sempre implicato il tentativo di collocarli cronologicamente. Una cronologia è detta "assoluta", quando si basa su una datazione certa legata ad un evento preciso e ben conosciuto (indicato come "momento zero), o "relativa", quando individua relazioni e contemporaneità fra eventi di cui però non è nota esattamente la data in cui sono avvenuti. Di alcune civiltà antiche possediamo elenchi in successione di nomi di re o di importanti funzionari, ma non siamo in grado di collegarle esattamente con una data precisa; in questo caso possiamo ricostruire una cronologia relativa generale di quel periodo se riusciamo a collegare elenchi simili di civiltà diverse, per esempio tramite il ritrovamento di documenti come la firma di un trattato stipulato fra due re (che così dimostra la loro contemporaneità), anche se non siamo in grado di datare con precisione l'evento. In alcune civiltà antiche, come la Grecia arcaica, alcune cariche importanti venivano attribuite annualmente e l'anno prendeva in nome del personaggio eletto (il cosiddetto funzionario eponimo) e venivano compilate liste di eponimi. Le difficoltà a produrre una cronologia assoluta degli eventi della storia antica dai documenti di contenuto cronologico del passato derivano anche dal diverso significato che questi avevano nelle antiche civiltà, potendo servire talora a legittimare un re neoeletto (elencando i suoi antenati regali), o a seguire l'andamento di determinati fenomeni sociali o meteorologici, o a fornire esempi per una lezione morale (in tutti questi casi non serviva registrare la collocazione assoluta nel tempo degli eventi ma anzi era più efficace tramandare la loro successione relativa); nel mondo "occidentale" solo con la civiltà greca comincia gradualmente ad affermarsi un metodo di studio e registrazione della storia con criteri moderni, e cioè di ricostruzione il più possibile esatta e documentata degli eventi del passato. L'avvento di questa nuova scienza è preannunciato, tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. dalle ricerche geo-etnografiche o genealogiche dei primi logografi (il più famoso fu Ecateo di Mileto), ma la storiografia greca raggiunse la piena dignità di una consapevole riflessione sulle vicende del popolo greco con l'opera di Erodoto di Alicarnasso (V secolo a.C.), fin dall'antichità considerato il vero padre della storia. Un altro problema da non trascurare è il diverso modo di suddividere il tempo nelle diverse civiltà. I calendari delle antiche civiltà si basavano sui cicli lunari (utili per l'organizzazione dei lavori agricoli); solo gli Egizi, nell'emisfero orientale, seguivano un calendario solare da cui è derivato quello giuliano adottato dai Romani al tempo di Giulio Cesare e da cui è poi derivato il calendario gregoriano nel 1582. Sebbene il calendario gregoriano sia attualmente il più diffuso in altre parti del mondo si seguono ancora calendari diversi anche se in massima parte di tipo solare.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2023-10-10T03:52:39.118Z