- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Cappiello, Ida

Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre, detto l'Incorruttibile (Arras, 6 maggio 1758 – Parigi, 28 luglio 1794) è stato un politico, avvocato e rivoluzionario francese. Uomo integerrimo, difensore del popolo, specialmente dei poveri e degli oppressi, fu uno dei padri fondatori della Repubblica francese. Ma piuttosto fanatico e sanguinario, fervente giacobino, corrotto dal potere assoluto che aveva acquistato, il più feroce e progressista tra i capi della rivoluzione francese non esitò a far ghigliottinare i suoi avversari politici e fu il dominatore del Terrore. Per il suo impegno, il rigore morale, la coerenza e l'intransigenza si guadagnò il soprannome di "Incorruttibile". Ha ispirato Lenin, Stalin, Trotsky e altri spietati dittatori.

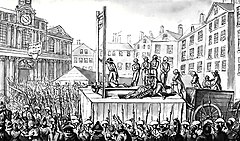

Il Regime del Terrore, spesso definito nella storiografia semplicemente come Il Terrore, è una fase storica della Rivoluzione francese che ebbe inizio nel settembre del 1793. Fu caratterizzato dal predominio politico dei membri del Comitato di salute pubblica, che introdussero una serie di misure repressive di crescente durezza contro gli avversari politici sia dell'estrema sinistra, sia della destra repubblicana, sia delle fazioni controrivoluzionarie realiste. La politica del Comitato era diretta a rafforzare la fazione giacobina, mettere in atto misure a favore dei sanculotti e della piccola borghesia cittadina, schiacciare tutti gli oppositori interni della rivoluzione, combattere con maggiore efficacia la guerra esterna contro le monarchie europee dell'Antico regime. Il Regime del Terrore, caratterizzato da un elevatissimo numero di condanne a morte ed eccessi nell'esercizio della repressione, terminò il 9 termidoro dell'anno II (27 luglio 1794) con la caduta e l'esecuzione dei tre più influenti membri del Comitato di salute pubblica: Maximilien de Robespierre, considerato la principale personalità politica del Terrore giacobino, Louis Saint-Just e Georges Couthon.

Per club della rivoluzione francese si intendono quelle organizzazioni politiche, antenate degli odierni partiti, che guidarono tutta la prima fase della Rivoluzione del 1789. Il nome tradizionale della maggior parte di essi deriva dal nome dei conventi di Parigi che erano stati requisiti dai rivoluzionari, dove solevano riunirsi e che curiosamente spesso riproducevano in chiave laica rivalità esistenti da secoli. Club dei Giacobini prendono il nome dal Couvent de jacobins, il convento di San Giacomo, dell'ordine domenicano, curiosamente grande rivale del convento dei Cordiglieri, dell'ordine francescano. Membri importanti: Jacques Pierre Brissot Jacques Louis David, Joseph Fouché Gaspard Monge Robespierre Saint-JustClub dei Cordiglieri, prendono il nome dal convento di francescani, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali in francese Cordeliers. Il club fu fondato nel 1790 da Georges Danton e Camille Desmoulins. Caratterizzato dall'estremismo rivoluzionario, soprattutto con Hébert, si sciolse dopo la condanna degli hébertisti (1794). Membri importanti: Pierre-Gaspard Chaumette Marie-Joseph Chénier Camille Desmoulins Fabre d'Églantine Hébert Georges Jacques Danton Jean-Paul MaratClub dei foglianti, prendono il nome da un convento in Rue Saint-Honoré appartenente, appunto ai Foglianti, un ramo dell'ordine religioso cistercense derivato dalla riforma attuata dall'abate di Feuillant, Jean de la Barrière.Coloro che volevano una Monarchia Costituzionale. Membri importanti: La Fayette MirabeauClub de Clichy prende il nome da rue de Clichy, dove era il palazzo del notaio Desmolières. Dopo la caduta di Robespierre, il 9 termidoro (27 luglio 1794) e la fine del Terrore, l'opposizione monarchica si riorganizzò per club (seguendo l'esempio dell'assai noto Club dei Giacobini). Conservò il nome anche dopo che le riunioni vennero, assai presto, trasferite nel palazzo già appartenuto al Bertin, un antico controllore generale delle finanze di Luigi XV, morto in esilio, settantaduenne, nel 1792. Inaugurato da una ventina di deputati alla Convenzione, quasi tutti reduci dall'arresto ad opera del Tribunale rivoluzionario, principale attore del Terrore giacobino. Da questa circostanza derivò il costume, fra i membri del club, di salutarsi 'alla ghigliottina' (à la guillotine), ovvero piegando, con un colpo secco, la testa in avanti, mentre il resto del corpo restava ben eretto.Club bretone nucleo originario del più noto Club dei Giacobini.Società del 1789 (o Club del 1789) nucleo originario del Club dei foglianti.Club del Panthéon erede del disciolto club dei Giacobini, con programma però più moderato, del 1795.Club del Maneggio club neogiacobino del 1799.Oltre ai club, assimilabili ai nostri partiti con base popolare esistevano delle forme assimilabili ai nostri gruppi parlamentari Girondini erano un gruppo politico che, durante la rivoluzione francese, si riunì all'assemblea legislativa ed alla Convenzione Nazionale. Vennero chiamati così perché ne facevano parte molti deputati della Gironda. Erano per lo più membri della borghesia provinciale dei grandi porti costieri. Il loro confronto violento con il gruppo dei Montagnardi caratterizzò i primi mesi della Convenzione. Montagnardi o Montagnards erano gli appartenenti al gruppo più radicale e rivoluzionario, in netta contrapposizione con i Girondini (repubblicani federalisti), chiamati così perché occupavano i banchi posti più in alto nella Convenzione. Facevano parte di questo gruppo i seguaci di Robespierre (i cosiddetti giacobini), di Danton e di Marat, oltre a molti altri. Non ebbero mai la maggioranza, sempre contrastati dai girondini.

La Rivoluzione francese (chiamata anche Prima rivoluzione francese o Grande rivoluzione francese, per distinguerla dalla rivoluzione di luglio del 1830 e dai moti rivoluzionari francesi - episodio locale in seno al ben più ampio contesto di rivolte e insurrezioni sociali europee passate alla storia come la Primavera dei popoli - del 1848, chiamate rispettivamente Seconda e Terza rivoluzione francese) fu un periodo di radicale e a tratti violento sconvolgimento sociale, politico e culturale occorso in Francia tra il 1789 e il 1799, assunto dalla storiografia come lo spartiacque temporale tra l'età moderna e l'età contemporanea.Evento complessissimo e parecchio articolato nelle sue varie fasi, le conseguenze principali e più immediate sul contesto socioeconomico e politico furono l'abolizione della monarchia assoluta capetingia con la subitanea proclamazione della repubblica, l'eliminazione delle basi economiche e sociali dell'Ancien Régime, ovvero del sistema politico e sociale precedente, ritenuto responsabile dello stato di disuguaglianza e povertà della popolazione subalterna, e l'emanazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, futuro fondamento delle costituzioni moderne.Sebbene terminata con il periodo imperiale-napoleonico e la successiva Restaurazione da parte dell'aristocrazia europea, la Rivoluzione francese, insieme a quella americana, segnando il declino dell'assolutismo, ispirò le successive rivoluzioni borghesi liberali e democratiche del XIX secolo (i cosiddetti moti rivoluzionari), dando definitivamente impulso alla nascita di un nuovo sistema politico basato sul concetto di Stato di diritto o Stato liberale, in cui la borghesia divenne la classe dominante, prodromi a loro volta della nascita dei moderni stati democratici del XX secolo.

La Rivoluzione francese (chiamata anche Prima rivoluzione francese o Grande rivoluzione francese, per distinguerla dalla rivoluzione di luglio del 1830 e dai moti rivoluzionari francesi - episodio locale in seno al ben più ampio contesto di rivolte e insurrezioni sociali europee passate alla storia come la Primavera dei popoli - del 1848, chiamate rispettivamente Seconda e Terza rivoluzione francese) fu un periodo di radicale e a tratti violento sconvolgimento sociale, politico e culturale occorso in Francia tra il 1789 e il 1799, assunto dalla storiografia come lo spartiacque temporale tra l'età moderna e l'età contemporanea.Evento complessissimo e parecchio articolato nelle sue varie fasi, le conseguenze principali e più immediate sul contesto socioeconomico e politico furono l'abolizione della monarchia assoluta capetingia con la subitanea proclamazione della repubblica, l'eliminazione delle basi economiche e sociali dell'Ancien Régime, ovvero del sistema politico e sociale precedente, ritenuto responsabile dello stato di disuguaglianza e povertà della popolazione subalterna, e l'emanazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, futuro fondamento delle costituzioni moderne.Sebbene terminata con il periodo imperiale-napoleonico e la successiva Restaurazione da parte dell'aristocrazia europea, la Rivoluzione francese, insieme a quella americana, segnando il declino dell'assolutismo, ispirò le successive rivoluzioni borghesi liberali e democratiche del XIX secolo (i cosiddetti moti rivoluzionari), dando definitivamente impulso alla nascita di un nuovo sistema politico basato sul concetto di Stato di diritto o Stato liberale, in cui la borghesia divenne la classe dominante, prodromi a loro volta della nascita dei moderni stati democratici del XX secolo.

Intercultura è un neologismo di origine inglese e spagnola. In Italia viene impiegato in ambito scientifico già negli anni sessanta. Dal 1975 il sostantivo viene usato dall'omonima associazione di scambi giovanili ("Intercultura onlus") che lo ha registrato come marchio. Il termine si afferma inizialmente come aggettivo in ambito pedagogico e scolastico, nella forma educazione interculturale. Tuttavia l'intercultura o l'interculturalità hanno trovato un impiego in parte autonomo nell'ambito del dibattito filosofico e teologico, oltre che più di recente nelle scienze sociali. Se in inglese si usa parlare di interculturality (a cui corrisponde l'italiano interculturalità) o di intercultural (aggettivo, ad esempio nel concetto di intercultural competence), non trova impiego il termine interculture. In concorrenza con intercultura in inglese viene preferito in molti casi l'aggettivo cross-culture, proveniente dagli studi postcoloniali. Molto difficile e sottile è invece la distinzione tra interculturalismo (dall'inglese interculturalism) e intercultura/interculturalità: si potrebbe dire che, se l'interculturalismo è, sulla falsariga del multiculturalismo e come evidenzia il suffisso -ismo, il pensiero o la dottrina che studia e propugna la rilevanza degli scambi culturali, l'interculturalità allude a una dimensione di pratiche e di esperienze, anche ma non solamente di ordine intellettuale.

Record aggiornato il: 2025-12-12T03:45:57.884Z