- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Fa parte di: I classici della pedagogia italiana

Fa parte di: I classici della pedagogia italiana / direttori dell'opera Ernesto Lama, Luigi Volpicelli

Fa parte di: I classici della pedagogia italiana / direttori dell'opera Ernesto Lama, Luigi Volpicelli

Serie: I classici della pedagogia italiana ; 2

Per umanesimo si intende quel movimento culturale, ispirato da Francesco Petrarca e in parte da Giovanni Boccaccio, volto alla riscoperta dei classici latini e greci nella loro storicità e non più nella loro interpretazione allegorica, inserendo quindi anche usanze e credenze dell’antichità nella loro quotidianità tramite i quali poter avviare una "rinascita" della cultura europea dopo i cosiddetti "secoli bui" del Medioevo. L'umanesimo petrarchesco, fortemente intriso di neoplatonismo e tendente alla conoscenza dell'anima umana, si diffuse in ogni area della penisola (con l'eccezione del Piemonte sabaudo), determinando di conseguenza l'accentuazione di un aspetto della classicità a seconda delle necessità dei "protettori" degli umanisti stessi, vale a dire dei vari governanti. Nel giro del XV secolo, gli umanisti dei vari Stati italiani incominciarono a mantenere forti legami epistolari fra di loro, aggiornandosi riguardo alle scoperte compiute nelle varie biblioteche capitolari o claustrali d'Europa, permettendo alla cultura occidentale la riscoperta di autori e opere fino ad allora sconosciuti. Per avvalorare l'autenticità e la natura dei manoscritti ritrovati, gli umanisti, sempre sulla scia di Petrarca, favorirono la nascita della moderna filologia, scienza intesa a verificare la natura dei codici contenenti le opere degli antichi e determinarne la natura (cioè l'epoca in cui quel codice fu trascritto, la provenienza, gli errori contenuti con cui poter effettuare comparazioni in base alle varianti). Dal punto di vista delle aree d'interesse in cui alcuni umanisti si concentrarono maggiormente rispetto ad altre, poi, si possono ricordare le varie "ramificazioni" dell'umanesimo, passando dall'umanesimo filologico all'umanesimo filosofico. L'umanesimo, che trovò le sue basi nelle riflessioni dei filosofi greci sull'esistenza umana e in alcune opere tratte anche dal teatro ellenico, si avvalse anche dell'apporto della letteratura filosofica romana, in primis Cicerone e poi Seneca. Benché l'umanesimo propriamente detto sia stato quello italiano e poi europeo che si diffuse nel XV e in buona parte del XVI secolo (fino alla Controriforma), alcuni storici della filosofia utilizzarono questo termine anche per esprimere certe manifestazioni del pensiero all'interno del XIX e del XX secolo.

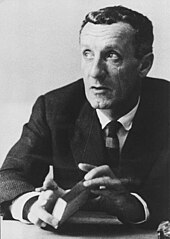

Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, 14 marzo 1908 – Parigi, 3 maggio 1961) è stato un filosofo francese, esponente di primo piano della fenomenologia francese del Novecento.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

La filosofia (in greco antico: φιλοσοφία, philosophía, composto di φιλεῖν (phileîn), "amare", e σοφία (sophía), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") è un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana. Come intrinseco nel nome stesso la filosofia è l'amore per la sapienza (intesa come conoscenza) e la ricerca.Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi così come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe «l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo».Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio («Tutta la filosofia è come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco è la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la più alta e la più perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, è l'ultimo grado della saggezza»), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come «scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana».Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

Record aggiornato il: 2023-06-29T02:05:55.066Z