- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Pagliaro, Antonino

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

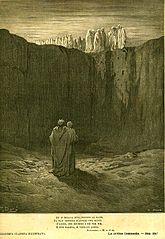

Fa parte di: La Divina Commedia nella critica

Il purgatorio è la condizione, il processo o il luogo di purificazione o di pena temporanea in cui, secondo la credenza cattolica, le anime di coloro che muoiono in uno stato di grazia sono preparate per il paradiso. Nella teologia cattolica è "la condizione di coloro che, morti nella grazia di Dio, non sono ancora perfettamente purificati e devono quindi purificarsi al fine di ottenere la santità necessaria per essere ammessi alla visione di Dio".Il termine Purgatorio (dal latino: purgatorium, da purgare, "epurare") ha assunto anche una vasta gamma di significati storici e moderni relativi a sofferenze postmortem minori in comparazioni alla dannazione eterna. L'"uso comune cristiano" gli attribuisce il senso di "uno dei tre regni dell'oltretomba, insieme all'inferno e al paradiso".Altre confessioni cristiane, oltre al cattolicesimo, riconoscono l'esistenza di un processo di santificazione ossia purificazione dopo la morte che presenta tratti in comune con il concetto cattolico del purgatorio e viene spesso denominato con lo stesso termine, come nell'ortodossia bizantina e nell'ortodossia orientale copta (come attesta la Vita di San Ciro monaco). In ambito protestante, lo stesso Lutero affermò di credere nel purgatorio e perfino nel fuoco purgatoriale di cui nella Tradizione della Chiesa cattolica ma che non fa parte della sua dottrina definita. Anche in tempi più recenti alcuni teologi protestanti sostengono dottrine simili a quella cattolica del purgatorio. Fra questi troviamo, in ambito metodista, Jerry L. Walls; in ambito anglicano, il teologo e romanziere C. S. Lewis, il teologo e fisico John Polkinghorne, il teologo e biblista John Bertram Phillips, e molti altri anglicani; in ambito presbiteriano George MacDonald e William Barclay.Il concetto del purgatorio come regno dell'oltretomba distinto dall'inferno e dal paradiso, dove i peccatori vengono puniti temporaneamente con il fuoco (immagine comune in Occidente) è escluso non solo da altri gruppi sia orientali che occidentali ma non è affermato neanche dalla Chiesa cattolica: infatti non fanno parte della sua fede definita sul purgatorio due dei più prominenti elementi dell'immaginario popolare: quello di una località a parte e quello della purificazione per mezzo del fuoco materiale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica distingue fra, da una parte, "la dottrina della fede relativa al purgatorio formulata dalla Chiesa soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento" e, dall'altra parte, "la Tradizione della Chiesa [che], rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore". Il concetto del purgatorio come luogo dell'anima, dimensione di pena e purificazione mediante il "fuoco" è affermato da vari santi e beati che hanno riferito di avere avuto visioni del purgatorio, come santa Caterina da Genova, o santa Coletta di Corbie.

Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri. Le altre cantiche sono l'Inferno ed il Paradiso. Il Purgatorio dantesco è diviso in Antipurgatorio, Purgatorio e Paradiso terrestre. La struttura del Purgatorio segue la classificazione tomistica dei vizi dell'amore mal diretto, e non fa più riferimento a singole colpe. Esso è suddiviso in sette cornici, nelle quali si espiano i sette peccati capitali: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria. A questa fanno da cornice, in apertura, l'Antipurgatorio, e in chiusura il Paradiso terrestre. Costruito specularmente all'Inferno, inteso quindi non più come voragine, ma come montagna, anche l'ordine dei peccati risulta capovolto: il cammino di Dante è infatti dal peccato più grave a quello più lieve (ancora una volta la lussuria, ovvero l'amore che eccede nella misura). Il custode del Purgatorio è Catone l'Uticense, che viene presentato nel primo canto. Ogni cornice ha inoltre un custode angelico, e precisamente gli angeli dell'umiltà, della misericordia, della mansuetudine, della sollecitudine, della giustizia, dell'astinenza e della castità; in ogni cornice, inoltre, gli espianti hanno sotto gli occhi esempi del loro vizio punito e della virtù opposta. Giunto alle soglie del Paradiso terrestre, Virgilio deve abbandonare il poeta; alla guida di Dante si pone il poeta latino Stazio, che lo condurrà nel giardino celeste, dove lo accoglierà Matelda, a sua volta anticipazione dell'apparizione di Beatrice. Le anime del Purgatorio sono già salve, ma prima di arrivare al Paradiso, per espiare i propri peccati, devono salire il monte come facevano ai tempi di Dante i pellegrini che per far penitenza partivano per Roma o per Santiago di Compostela. Ogni anima deve dunque percorrere tutto il cammino e purificarsi in ogni cornice del peccato corrispondente; ma per facilitare l'incontro con determinati personaggi, il poeta li colloca nella cornice propria del loro peccato più rilevante. Il Purgatorio ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento, ed è solo attraverso il cammino, quindi il pellegrinaggio verso Dio, che l'anima può aspirare alla redenzione. Questo vale anche per Dante, che all'inizio ha incise sulla fronte sette P, simbolo dei sette peccati capitali; alla fine di ciascuna cornice l'ala dell'angelo guardiano cancella la P indicando così che quella specifica espiazione è compiuta. Virgilio, nel canto XVII del Purgatorio (vv. 91-139), spiega l'ordinamento morale del secondo regno ultraterreno. Anche qui, come nell'Inferno, i peccatori sono divisi in tre grandi categorie a seconda che la loro colpa sia stata determinata da: malo obietto, cioè scelte rivolte al male (superbia, invidia, ira); poco di vigore nel perseguire il bene (accidia); troppo di vigore nel perseguire i beni materiali (avarizia e prodigalità, gola e lussuria).Sulla cima della montagna Dante colloca il Paradiso terrestre la cui amena selva che lo ricopre è in posizione simmetrica rispetto alla selva oscura dell'Inferno. Qui il ciclo di purificazione viene completato con l'immersione nelle acque del fiume Letè, che annulla il ricordo delle colpe, e dell'Eunoè, che vivifica il ricordo del bene compiuto nell'esistenza terrena.

Il canto primo del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge ai piedi della montagna del Purgatorio, sulla spiaggia; siamo nella notte tra il 9 e il 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo altri commentatori tra il 26 e il 27 marzo 1300.

Dante Alighieri, nel Purgatorio, seconda cantica della Divina Commedia, descrive la visione del proprio viaggio nell'oltretomba: il Purgatorio è diviso in cornici, che sono significativamente sette, sulla scorta del Moralia in Job di Gregorio Magno. La costruzione morale del Purgatorio è spiegata dal poeta nel canto XVII.

Il canto terzo del Purgatorio di Dante Alighieri si svolge nell'Antipurgatorio, ove le anime dei contumaci (morti scomunicati) attendono di poter iniziare la loro purificazione; siamo nel mattino del 10 aprile 1300 (Pasqua), o secondo altri commentatori del 27 marzo 1300.

Alla domanda da dove inizi veramente la poesia italiana del Novecento, molti critici letterari hanno dato differenti e contrastanti risposte in virtù, o a causa, della difficoltà nel tracciare una linea netta di demarcazione. Tuttavia la predominanza dei temi dell'Io, nell'intimismo di Giovanni Pascoli e nell'estetismo di Gabriele D'Annunzio segnarono un irreversibile cambiamento rispetto alla poesia "pubblica" e dichiarativa di Giosuè Carducci. La nuova poesia viene situata, perciò, da una parte della critica letteraria, nell'area che accoglie il linguaggio e i temi del decadentismo influenzato da entrambe le grandi figure del passaggio di secolo italiano. Più tardi le esperienze crepuscolari di Guido Gozzano, da un lato, e le opposte dei futuristi proseguono, accentuandole nella sperimentalità le due vie personaliste di Pascoli e D'Annunzio, identificando così una linea separatrice di frattura con la passata tradizione letteraria sia dal punto di vista delle tematiche, sia del linguaggio. La maggior parte della critica (secondo il criterio seguito fino alla fine degli agli anni cinquanta) stabilirà gli elementi innovativi della poesia del Novecento a partire da Giuseppe Ungaretti, seguendo una linea che condurrebbe dai "vociani" all'apertura della grande stagione degli "ermetici". E certamente è centrale nel cuore del '900 la vicenda dell'ermetismo segnata da figure di livello mondiale come Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. Altri ermetici importanti: Alfonso Gatto e Mario Luzi. Più appartata la scrittura di Corrado Govoni come, più tardi, le maggiori figure di Umberto Saba e Sandro Penna e con il suo musicale rimario Giorgio Caproni. Tra i temi più significativi della poesia del secondo Novecento, pur nell'estrema varietà che la caratterizza, è opportuno menzionare invece l'impegno sia etico sia civile, che nasce anche dalla meditazione dei mali e degli orrori della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale; è prioritario riferirsi a Pier Paolo Pasolini, ad Edoardo Sanguineti a Roberto Roversi. Andrea Zanzotto autore di straordinaria cultura e intensa compartecipazione alla vicenda umana e al segno del decadere dell'ambiente, è stato un punto di contatto fra le maggiori figure del secolo. Salvatore Quasimodo, assurto a fama internazionale per l'assegnazione del Nobel, che più tardi andrà anche a Montale, attraversò diverse tonalità, dal lirismo classicheggiante ad un neorealismo di chiara testimonianza politica. Meno note ma certamente significative le figure di Elio Fiore e alla fine del Novecento di Gregorio Scalise e Davide Ferrari partiti da un riferimento alle avanguardie degli anni '60 e '70, poi capaci di svolgere una vena di più intensa riflessione sulle grandi prove della storia. Vicini a Pasolini, Dario Bellezza e Paolo Volponi; a Sanguineti, Elio Pagliarani, Nanni Balestrini e Giuseppe Guglielmi; ed a Saba, sia pure con un maggiore inserimento nel linguaggio poetico novecentesco, Giovanni Giudici. Autrice di continua produzione poetica, sempre legata all'immediata narrazione di un animo profondamente segnato dalle esperienze di vita, Alda Merini, poetessa particolarmente amata anche dal pubblico più vasto. Oggi la poesia italiana cade in una profonda crisi editoriale e di attenzione da parte del pubblico e, pur l'Italia il paese con il maggior numero di edizioni di genere, è il paese europeo dove si acquistano meno volumi di poesia in Europa. Segnaliamo la poesia di strada, come movimento di rinnovamento, contemporaneo e di rilancio per il grande pubblico della poesia italiana.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2023-10-10T03:10:54.585Z