- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Le lingue dell'Italia costituiscono, a detta di alcuni autori, il patrimonio linguistico più ricco e variegato all'interno del panorama europeo. Ad eccezione di taluni idiomi stranieri legati ai moderni flussi migratori, le lingue che vi si parlano sono esclusivamente di ceppo indoeuropeo e appartenenti in larga prevalenza alla famiglia delle lingue romanze: compongono il paesaggio linguistico, altresì, varietà albanesi, germaniche, greche e slave. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana, l'italiano, discende storicamente dal toscano letterario, il cui uso in letteratura è iniziato con i grandi scrittori Dante, Petrarca e Boccaccio verso il XIII secolo, e si è in seguito evoluto storicamente nella lingua italiana corrente. La lingua italiana era scritta solo da una piccola minoranza della popolazione al momento dell'unificazione politica nel Regno d'Italia nel 1861, ma si è in seguito diffusa, mediante l'istruzione obbligatoria esclusivamente in lingua italiana standard e il contributo determinante e più recente della televisione che vede escluso, o molto limitato, l'uso sia dei dialetti che delle lingue di minoranza (salvo quanto previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia dopo la seconda guerra mondiale a favore delle minoranze linguistiche tedesca della provincia di Bolzano, slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e francese della Valle d'Aosta) nonostante il fatto che, nel secondo caso, la legge 482/99 preveda l'obbligo per la RAI di trasmettere anche nelle lingue delle minoranze linguistiche.Dal punto di vista degli idiomi locali preesistenti, ne consegue un processo di erosione linguistica e di minorizzazione, processo accelerato sensibilmente dall'ampia disponibilità di mass media in lingua italiana e dalla mobilità della popolazione, oltre ad una scarsa volontà politica di tutelare le minoranze linguistiche (art. 6 Cost e L. 482/99) e riconoscere una valenza culturale ai dialetti (art. 9 Cost). Questo tipo di cambiamenti ha ridotto sensibilmente l'uso degli idiomi locali, molti dei quali sono ormai considerati in pericolo di estinzione, principalmente a causa dell'avanzare della lingua italiana anche nell'ambito strettamente sociale e relazionale . Negli ultimi anni si è assistito a una loro rivalutazione sul piano culturale in reazione ai processi omologativi della globalizzazione. Nonostante il mancato appoggio dello Stato, secondo varie ricerche più del 60% dei ragazzi parla quotidianamente in "dialetto" (con riferimento ai dialetti dell'Italia, non ai dialetti dell'italiano); tra i vari motivi, i più importanti sono: il desiderio di creare un legame forte con la propria famiglia (67%), volontà di conoscere la storia di determinati termini ed espressioni (59%) o possibilità di arricchire il proprio parlato con espressioni colloquiali (52%) e naturalmente lo spirito di appartenenza alla propria terra. Secondo i più recenti dati statistici il 45,9% degli italiani parla in modo esclusivo o prevalente l'italiano, il 32,2% lo alterna con una lingua locale, mentre solo il 14% si esprime esclusivamente nell'idioma locale, il resto ricorre ad un'altra lingua. Il noto linguista Tullio De Mauro, intervistato da un quotidiano nazionale il 29 settembre 2014, affermava che l'uso alternante di italiano e dialetto arriva oggi al 44,1% e coloro che adoperano solo l'italiano sono il 45,5%.Sempre secondo De Mauro, il plurilinguismo "italiano + dialetti o una delle tredici lingue di minoranza" gioca un ruolo positivo in quanto «i ragazzi che parlano costantemente e solo italiano hanno punteggi meno brillanti di ragazzi che hanno anche qualche rapporto con la realtà dialettale».

Gaetano Bresci (Prato, 10 novembre 1869 – Ventotene, 22 maggio 1901) è stato un anarchico italiano, esecutore dell'omicidio del re d'Italia Umberto I. Il monarca era già scampato a due attentati, eseguiti dagli anarchici Giovanni Passannante e Pietro Acciarito.

La Toscana (AFI: /tosˈkana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 676 116 abitanti, situata nell'Italia centrale, con capoluogo Firenze. Confina a nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest, i suoi 397 km di coste continentali sono bagnati dal Mar Ligure nel tratto centro-settentrionale tra Carrara (foce del torrente Parmignola, confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti; il Mar Tirreno bagna invece il tratto costiero meridionale tra il promontorio di Piombino e la foce del Chiarone, che segna il confine con il Lazio.Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa (382 000 abitanti), nonché principale fulcro storico, artistico ed economico-amministrativo; le altre città capoluogo di provincia sono: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Amministra anche le isole dell'Arcipelago Toscano, oltre ad una piccola exclave situata entro i confini dell'Emilia-Romagna, in cui sono situate alcune frazioni del comune di Badia Tedalda. Il nome è antichissimo e deriva dall'etnonimo usato dai Latini per definire la terra abitata dagli Etruschi: "Etruria", trasformata poi in "Tuscia" e poi in "Toscana". Anche i confini della odierna Toscana corrispondono in linea di massima a quelli dell'Etruria antica, che comprendevano anche parti delle attuali regioni Lazio e Umbria, fino al Tevere. Fino al 1861 è stata un'entità indipendente, nota con il nome di Granducato di Toscana con una enclave costituita dalla Repubblica e poi Ducato di Lucca. Da allora ha fatto parte del Regno di Sardegna, del Regno d'Italia e successivamente della Repubblica Italiana. In epoca granducale aveva anche un inno, composto dal fiorentino Egisto Mosell ed intitolato La Leopolda. La festa regionale, istituita nel 2001, ricorre il 30 novembre, nel ricordo del suddetto giorno del 1786 in cui furono abolite la pena di morte e la tortura nel Granducato di Toscana, primo Ordinamento al mondo ad abolire legalmente la pena di morte.

Storia d'Italia è un'opera storica in più volumi, organizzata per temi e problemi, edita dalla casa editrice Einaudi, pubblicata in sei volumi (in dieci tomi) dal 1972 al 1976, riguardante la storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'Occidente fino all’Italia contemporanea, alla cui realizzazione hanno concorso alcuni fra i migliori storici europei coordinati da Ruggiero Romano e Corrado Vivanti. L'opera proseguì con i volumi dedicati alle Regioni d'Italia, dall'Unità d'Italia all'Italia contemporanea (dal 1977), e con i volumi degli Annali, organizzati per tematiche (dal 1978). Giulio Einaudi, in un’intervista a "La Repubblica", indicò la pubblicazione del primo volume della Storia d'Italia Einaudi come uno dei tre momenti decisivi per la sua casa editrice, insieme con quella di Paesi tuoi di Cesare Pavese e delle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci.

La regione geografica italiana (o regione fisica italiana, regione italiana) è una regione geografica dell'Europa meridionale delimitata a nord dalla catena delle Alpi, e nel restante dalla costa del Mar Mediterraneo. Composta da una parte continentale, una peninsulare e una insulare (tra le sue parti ci sono i bacini "interni" del Mar Tirreno e del Mar Ligure), in particolare a nord confina direttamente con la regione alpina, a nord-ovest con la regione francese (Provenza) e a nord-est con la penisola balcanica; circondata per il restante dal Mar Mediterraneo, al di là del mare guarda la penisola iberica ad ovest oltre il Mar di Sardegna; la Penisola Balcanica ad est oltre il Mar Adriatico; l'Africa a sud oltre il Canale di Sicilia; la Libia oltre il Mar Jonio a sud-est. I confini precisi della regione geografica italiana, non corrispondenti precisamente a quelli della Repubblica, sono oggetto di discussione. Nella loro conformazione tradizionalmente e più largamente accettata, sono costituiti a nord dallo spartiacque alpino; si collegano poi alla costa in vari punti che vanno dal corso del fiume Varo alla foce del fiume Roia (se non ancor più ad est in alcune versioni) ad ovest e tradizionalmente da metà dell'Istria (come posti da Ottaviano Augusto), ma variabili secondo le fonti da Trieste fino a Ragusa, comprendendo la Dalmazia, ad est. Per quel che riguarda le isole, invece, sono incluse le isole maggiori di Sicilia, Sardegna e Corsica; poi, sono incluse nel territorio tutte le isole afferenti alle coste italiane, e tutte quelle del Canale di Sicilia. Secondo la conformazione tradizionale, la superficie è di circa 324000 km², di cui la quasi totalità occupata dalla Repubblica Italiana con poco più di 301000 km² (escluso il Territorio italiano oltre i confini dell'Italia geografica). Vi sono quattro piccoli stati indipendenti totalmente inclusi nel territorio italiano: la Repubblica di Malta, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e la Città del Vaticano. Le altre parti sono nel territorio di Francia (il Nizzardo, l'intera regione della Corsica ed altri circondari minori), Svizzera, Slovenia (parte della Venezia Giulia) e Croazia (l'Istria, e secondo alcune ipotesi estensive, la Dalmazia).

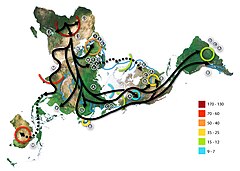

Per migrazioni dell'uomo si intende la diffusione umana sulla superficie terrestre e lo studio di questa su basi principalmente antropologiche, genetiche, linguistiche e socio-culturali. La diffusione si riferisce sia all'uomo, ovvero ominidi progenitori nostri, classificabili sotto diversi generi tassonomici che originarono in Africa all'inizio dell'era quaternaria, sia all'uomo moderno, Homo sapiens. Questi studi rientrano in una porzione fondamentale dello studio e nella comprensione della preistoria. La maggior parte del lavoro sperimentale tende a convalidare le teorie Out of Africa I e Out of Africa II, rispettivamente e principalmente relative all'esodo dal continente africano, in una prima antica ondata dell'Homo erectus, ed in una seconda, molto più recente, dell'Homo sapiens. Parte del lavoro riguardante le migrazioni sapiens si basa in buona parte sulle acquisizioni recenti della genetica e della linguistica, in particolare sugli studi di Luigi Luca Cavalli-Sforza e sulle tassonomie linguistiche relazionate alla parentela genetica, di Merritt Ruhlen. Le tecnologie recenti di analisi genetica hanno permesso il tracciamento, con buone probabilità di coerenza al vero delle linee ereditarie materne e paterne, tramite lo studio del genoma mitocondriale, trasmesso matrilinearmente, e del genoma del cromosoma Y, patrilineare.

Il pentecostalismo o movimento pentecostale è un insieme di denominazioni e chiese evangeliche del cristianesimo protestante, sviluppatosi nella seconda metà del XIX secolo; viene spesso indicato dagli studiosi di scienze delle religioni come una corrente interna al terzo protestantesimo, sebbene altri sostengano che il pentecostalismo, insieme al movimento carismatico, costituisca un quarto protestantesimo, con caratteristiche proprie e diviso dal terzo.Le origini del movimento pentecostale sono dibattute: secondo gli studiosi le quattro matrici che hanno portato alla sua nascita, e da cui ne derivano credenze e pratiche, sono il metodismo, il battismo, il Movimento di Santità (Holiness Movement) e la religiosità afro-americana. Il termine pentecostale fu usato per la prima volta nel 1910 da David Wesley Myland (1858-1943), per descrivere i movimenti che ponevano speciale enfasi sull’effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, come descritto negli Atti degli Apostoli (cap. 2).

La condizione femminile in Italia ha compiuto, nel tempo, moltissimi progressi, di gran lunga significativi; e le donne si sono viste riconoscere durante il XIX e il XX secolo sempre maggiori diritti, che precedentemente erano riconosciuti solo agli uomini. I pieni diritti tra uomo e donna in Italia sono garantiti e pienamente riconosciuti dal 1 gennaio 1948, con l'entrata in vigore della nuova Costituzione Italiana. Al giorno d'oggi, tuttavia, possono permanere alcune disuguaglianze in ambito politico, sociale ed economico che devono essere ancora pienamente superate. Al 2020, infatti, solo cinque donne hanno ricoperto 3 delle 5 massime cariche dello Stato: la carica di presidente del Senato è stata ricoperta da una donna per la prima volta da Maria Elisabetta Alberti Casellati, in carica dal 24 marzo 2018; quella di presidente della Camera per ben tre volte, da Nilde Iotti (1979-1992), Irene Pivetti (1994-1996) e Laura Boldrini (2013-2018); quella di presidente della Corte Costituzionale per la prima volta dal 2019 al 2020 da Marta Cartabia, in carica per 9 mesi con la scadenza naturale del suo incarico istituzionale. Due tra le cinque massime cariche dello Stato (la prima e la quarta) non ancora ricoperte da donne al momento sono quella del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio.

La religione più diffusa in Italia è il cristianesimo, presente fin dai tempi apostolici. Secondo rilevamenti statistici del 2019, il 66,7% degli italiani (pari a circa 40 milioni di persone) si dichiarava cattolico; il 10,1% (circa 6 milioni) credente senza religione precisa; e il 15,3% (circa 9 milioni) ateo o agnostico. Secondo rilevamenti statistici del 2017, il 74,4% degli italiani (pari a circa 45 milioni di persone) si dichiarava cattolico; seguivano i non religiosi e i credenti senza religione, complessivamente rappresentanti il 22,6% (pari a circa 13 milioni di persone). I seguaci di altre religioni rappresentavano tra il 3% (2017) e il 5% (2019) degli italiani. Sono presenti diverse altre confessioni cristiane: al 2020, i fedeli ortodossi sono più di 1,8 milioni, per lo più di recente immigrazione da paesi quali Moldavia e Romania; i protestanti sono circa 600.000, i testimoni di Geova 400.000, e 100.000 i cristiani di altre sette (inclusi circa 28.000 mormoni). Di antichissima origine è la comunità ebraica italiana, che oggi conta circa 41.000 membri. La diffusione di altre religioni non appartenenti al cristianesimo è stata in gran parte agevolata dai fenomeni migratori degli ultimi decenni: si stima che in Italia risiedano al 2020 circa 2.2 milioni di musulmani, 332.000 buddisti, 210.000 induisti, 20.000 sikh, 4000 bahá'í e 97.000 seguaci di altre religioni orientali.Riguardo alle statistiche sulle religioni presenti in Italia esiste una certa aliquota di incertezza nel calcolo, dovuto al fatto che i numeri dei credenti vengono spesso elaborati sulla base dell'ufficialità dell'adesione alle varie religioni attraverso riti quali per esempio il battesimo. Questo metodo non tiene conto però di chi abbandona in seguito quella particolare professione di fede o di chi professa apertamente l'ateismo. Secondo stime dell'Eurispes, se si fa riferimento a chi effettivamente frequenta costantemente i riti e le assemblee religiose, i cattolici praticanti erano indicativamente circa il 36% degli italiani nel 2006, 33,1% nel 2014, 25,4% nel 2016.

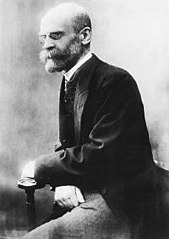

La sociologia è la scienza sociale che studia i fenomeni della società umana, indagando i loro effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo sociale; un'altra definizione, più restrittiva, definisce la sociologia come lo studio scientifico della società. Altre definizioni storiche includono quella di Auguste Comte che la definisce uno strumento di azione sociale, quella di Émile Durkheim, cioè la scienza dei fatti e dei rapporti sociali, infine quella di Max Weber, scienza che punta alla comprensione interpretativa dell'azione sociale (interpretativismo).

La storia d'Italia è l'insieme di numerose vicende locali e cittadine e riflesso della storia universale della sua capitale, Roma, sede dell'Impero prima e del Papato poi. Essa è parte fondante della cultura occidentale, europea e mediterranea. L'eredità storico-culturale dell'Italia si riflette nell'elevato numero di patrimoni dell'umanità presenti nel paese. Luogo di incontro di culture arcaiche come quella etrusca, latina, e sabina, di insediamenti celti e colonie greche e fenicio-cartaginesi, l'Italia antica fu federata dalla Repubblica Romana e divenne il centro dell'Impero Romano. Una prima sistemazione amministrativa in regioni le fu data da Cesare Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Divenne poi terra a maggioranza cristiana, abbandonando l'antico politeismo, tra la promulgazione dell'Editto di Milano (313) che garantiva la libertà di culto e quella dell'Editto di Tessalonica (380), che impose di seguire la religione del vescovo di Roma. Con la caduta dell'Impero, l'Italia venne invasa dagli Eruli di Odoacre (476), e poi dagli Ostrogoti di Teodorico (492), dai Bizantini di Giustiniano (535), e dai Longobardi di Alboino (568). Alla dominazione straniera, si accompagnò il processo di divisione politica: l'Italia meridionale fu contesa tra Longobardi, Bizantini e Berberi, quella centrale si consolidò come Stato Pontificio, e quella settentrionale venne inglobata da Carlomagno nel Sacro Romano Impero Germanico con l'incoronazione di quest' ultimo da parte di Papa Leone III nell'anno 800. Con l'umiliazione di Canossa (1077) prima e la pace di Venezia (1177) poi, il Papa indebolì l'Imperatore germanico, favorendo l'ascesa di autonomi Comuni nell'Italia imperiale. Tra questi, le repubbliche marinare di Genova e Venezia acquistarono un grande peso nel corso delle crociate, fatto che provocò una rivoluzione commerciale e mercantile in tutta Italia. Contestualmente, il mezzogiorno veniva unificato nel regno di Sicilia dai vichinghi Normanni. Per intrecci dinastici, corona di Sicilia e diadema imperiale pervennero entrambi a Federico II di Svevia, il quale fu a capo di un impero che si espanse nei paesi baltici e in Terra Santa, ma che si disgregò dopo il fallimento del progetto assolutista di dominare tutta l'Italia per la resistenza di Stato Pontificio, baroni meridionali, e Comuni centro-settentrionali. Dopo le drammatiche crisi del Trecento, la penisola conobbe una nuova epoca di prosperità economica e culturale tra XV e XVI secolo, periodo noto come Rinascimento. Per la sua ricchezza e centralità negli affari europei, divenne il principale teatro dello scontro delle Guerre d'Italia, che coinvolsero le principali potenze dell'epoca, tra cui il Regno di Francia, l'Impero germanico, l'Impero spagnolo, la Confederazone Elvetica, l'Inghilterra e l'Impero ottomano. Sul piano culturale, l'Italia conosceva poi la controriforma, il barocco, ed il neoclassicismo. Dopo la parentesi Napoleonica, gli italiani lottarono per la loro indipendenza ed unificazione in una serie di guerre sotto la guida del Regno di Sardegna sabaudo, occupando il nord, sottoposto direttamente o indirettamente agli Asburgo d'Austria, e le Due Sicilie, governate dai Borbone di Napoli, un ramo cadetto dei Borbone di Spagna. Roma, nel mezzo della guerra franco-prussiana (1870-1871), fu fatta capitale a conclusione del Risorgimento. L'Italia unita divenne uno stato liberale sul fronte economico-politico, mentre in politica estera creò un proprio spazio coloniale in Libia e Corno d'Africa. Le ambizioni territoriali in Europa e la volontà di trovare un suo posto nel concerto di blocchi politici e alleanze sicure portò l'Italia a partecipare alla prima guerra mondiale a fianco della Triplice Intesa. La società italiana, colpita dalla propaganda nazionalista della "vittoria mutilata", aderì gradualmente al fascismo di Benito Mussolini e dei suoi seguaci, saliti al potere nell'ottobre del 1922. L'avvicinamento alla Germania nazista e la formazione dell'asse Roma-Berlino del 1936 saranno determinanti nella scelta italiana di entrare nella seconda guerra mondiale, nel 1940. Dopo il suo fallimento militare, ebbe termine la forma di governo monarchica: l'attuale repubblica fu infatti istituita nel giugno 1946. In seguito alla ricostruzione, vi fu un periodo storico di ripresa economica, militare, sportiva e politica, così come la riaffermazione dell'Italia come potenza industriale, essendo tra le nazioni fondanti del G6 (poi G7, G8 e nuovamente G7 nell'attualità) nel 1975 e del G20 nel 1999. L'Italia è inoltre tra i sei Paesi fondatori dell'Unione europea, la quale opera tramite meccanismi e politiche sovranazionali (come l'euro).

Il termine Olocausto indica, a partire dalla seconda metà del XX secolo, il genocidio di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio di tutte le categorie di persone dai nazisti ritenute "indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o razziali. Oltre agli ebrei, furono vittime dell'Olocausto le popolazioni slave delle regioni occupate nell'Europa orientale e nei Balcani, e quindi prigionieri di guerra sovietici, oppositori politici, massoni, minoranze etniche come rom, sinti e jenisch, gruppi religiosi come testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali e portatori di handicap mentali o fisici. Tra il 1933 e il 1945, furono circa 15-17 milioni le vittime dell'Olocausto, di entrambi i sessi e di tutte le età (senza riguardo per anziani e bambini), tra cui 5-6 milioni di ebrei. La parola "Olocausto" deriva dal greco ὁλόκαυστος (holòkaustos, "bruciato interamente"), a sua volta composta da ὅλος (hòlos, "tutto intero") e καίω (kàiō, "brucio") ed era inizialmente utilizzata ad indicare la più retta forma di sacrificio prevista dal giudaismo. L'Olocausto, in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con il termine Shoah (in ebraico: שואה?, lett. "catastrofe, distruzione") che ha trovato ragioni storico-politiche nel diffuso antisemitismo secolare. L'eliminazione di circa i due terzi degli ebrei d'Europa venne organizzata e portata a termine dalla Germania nazista mediante un complesso apparato amministrativo, economico e militare che coinvolse gran parte delle strutture di potere burocratiche del regime, con uno sviluppo progressivo che ebbe inizio nel 1933 con la segregazione degli ebrei tedeschi, proseguì, estendendosi a tutta l'Europa occupata dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, con il concentramento e la deportazione e quindi culminò dal 1941 con lo sterminio fisico per mezzo di eccidi di massa sul territorio da parte di reparti speciali, e soprattutto in strutture di annientamento appositamente predisposte (campi di sterminio), in cui attuare quella che i nazisti denominarono soluzione finale della questione ebraica. L'annientamento degli ebrei nei centri di sterminio non trova nella storia altri esempi a cui possa essere paragonato, per le sue dimensioni e per le caratteristiche organizzative e tecniche dispiegate dalla macchina di distruzione nazista. Tuttavia, l'idea della "unicità della Shoah" in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altro evento è assai discussa tra gli storici.

La guerra di secessione americana, nota anche come guerra civile americana, fu combattuta dal 12 aprile 1861 al 23 giugno 1865 (l'ultima battaglia terminò il 13 maggio 1865) fra gli Stati Uniti d'America e gli Stati Confederati d'America, entità politica sorta dalla riunione confederale di Stati secessionisti dall'Unione. Nelle elezioni presidenziali del 1860 i repubblicani guidati da Abraham Lincoln sostennero la proibizione della schiavitù in tutti i territori degli Stati Uniti, una proposta che gli Stati del sud accolsero come una violazione dei loro diritti costituzionali. Il Partito Repubblicano, che era dominante nel nord, si assicurò la maggioranza dei voti elettorali e Lincoln divenne il primo presidente degli Stati Uniti repubblicano. Prima del suo insediamento sette Stati del sud, la cui economia si basava sulle piantagioni di cotone e sulla mano d'opera a bassissimo costo costituita dagli schiavi che vi lavoravano, nel febbraio 1861 formarono la cosiddetta Confederazione, separandosi dall'Unione. Nei sei mesi antecedenti alla secessione la popolazione di questi Stati aveva la più alta percentuale di schiavi per un totale del 48,8%.Il 4 marzo 1861 Lincoln dichiarò nel suo discorso iniziale che la sua amministrazione non avrebbe iniziato una guerra civile. Parlando direttamente agli Stati del sud ribadì: «Io non ho intenzione, direttamente o indirettamente, di interferire con l'istituzione della schiavitù negli Stati Uniti, dove esiste. Credo di avere il diritto legale di farlo e non ho volontà di farlo». Le forze confederate presero numerosi forti federali all'interno dei territori da loro reclamati. Gli sforzi per trovare un compromesso fallirono ed entrambe le parti si prepararono alla guerra. I confederati presumevano che i Paesi europei fossero così dipendenti dal cotone da loro esportato che sarebbero intervenuti, ma nessuno lo fece e nessuno riconobbe i nuovi Stati Confederati d'America. Le ostilità iniziarono il 12 aprile 1861, quando le forze confederate attaccarono Fort Sumter. Mentre nel teatro occidentale l'Unione faceva importanti conquiste permanenti, nel teatro orientale le battaglie dei primi anni si dimostrarono inconcludenti. Le campagne confederate dell'autunno 1862 nel Maryland e nel Kentucky fallirono. Lincoln promosse il Proclama di emancipazione, che fece divenire l'abolizione della schiavitù un obiettivo della guerra. A ovest, nell'estate del 1862, l'Unione distrusse la marina fluviale della Confederazione, bloccando quindi gran parte dei loro eserciti occidentali e conquistando New Orleans. Nello stesso anno l'assedio di Vicksburg divise i confederati in due parti separate dal fiume Mississippi e un'incursione del generale confederato Robert Edward Lee a nord si concluse con una disfatta nella battaglia di Gettysburg. I successi occidentali portarono nel 1864 Ulysses Grant al comando di tutti gli eserciti dell'Unione. Le ultime battaglie significative della guerra vennero combattute nel contesto dell'assedio di Petersburg. Il tentativo di fuga di Lee si concluse con la sua resa ad Appomattox il 9 aprile 1865. Mentre le azioni militari volgevano al termine, iniziò l'era della ricostruzione in cui si tentò di recuperare l'integrazione nazionale. La guerra civile americana è stata una delle prime guerre industriali. Le ferrovie, il telegrafo, le navi a vapore e le armi prodotte in serie furono elementi ampiamente impiegati. La mobilitazione delle fabbriche civili, delle miniere, dei cantieri navali, delle banche, dei trasporti e dei fornitori di alimenti dimostrò l'impatto dell'industrializzazione nella guerra, tutti elementi che si sarebbero poi riscontrati anche nella prima guerra mondiale. Tradizionalmente si stima che tra il 1861 e il 1865 vi furono almeno 620.000 morti, ma studi recenti sostengono che 750.000 soldati siano caduti, con un numero imprecisato di civili. Secondo una stima la guerra causò la morte del 10% di tutti i maschi degli Stati del nord tra i venti e i quarantacinque anni e il 30% di tutti i maschi del sud tra i diciotto e i quarant'anni.

L'Italia romana, nella sua interezza peninsulare, costituiva, de iure, il territorio metropolitano della stessa Roma (evolutosi dall'Ager Romanus) e in quanto tale non era una provincia: difatti, il suo status unico e differenziato da quello di qualsiasi altro territorio al di fuori di essa le valse l'appellativo, presente nei secoli a venire, di Domina Provinciarum (Sovrana delle Province, essendo queste ultime tutti i restanti territori al di fuori dell'Italia); nonché patria e suolo natio dei romani e centro assoluto, amministrativo, economico, culturale e politico dell'Impero romano, e conosciuta anche - soprattutto in relazione ai primi secoli di stabilità imperiale - come Rectrix Mundi (Governatrice del Mondo) ed Omnium Terrarum Parens (Genitrice di Tutte le Terre).Durante il principato di Augusto venne ancor più privilegiata e suddivisa al suo interno in undici Regiones (Latium et Campania; Apulia et Calabria; Lucania et Bruttii; Samnium; Etruria; Picenum; Umbria; Aemilia; Venetia et Histria; Liguria; Transpadana), che ne rimarcavano maggiormente l'unicità all'interno del panorama imperiale. Inoltre, l'Italia, a differenza dei territori provinciali, era governata e retta direttamente dal Senatus Romanus (Senato romano) e tale status permetteva ai magistrati romani di esercitare l'Imperium Domi (potere di polizia) esclusivamente all'interno dei confini italici, differentemente all'Imperium Militiae (potere militare) che veniva esercitato nelle provincie, al di fuori dell'Italia.A partire dalla tarda età repubblicana (posteriormente alla guerra sociale) e durante tutto il successivo Impero, gli abitanti liberi della Penisola erano tutti cittadini romani (facendo dell'Italia anche l'unico territorio, all'interno del mondo romano, ad essere abitato esclusivamente da cittadini romani di pieno diritto, almeno fino alla Constitutio Antoniniana del 212 d.C., quando la cittadinanza romana venne elargita uniformemente nei territori provinciali), i quali erano esenti da diversi tipi di imposte, come quelle fondiarie e sulla proprietà privata (ad esempio, il tributum soli e il tributum capitis), riservate invece agli abitanti (cittadini e non) dei territori provinciali, che erano considerati proprietà del popolo romano, e questa prerogativa andava riconosciuta attraverso il pagamento di tali imposte. Relazionato allo status unico dell'Italia vi era anche lo Ius Italicum, consistente nell'onorificenza che poteva essere conferita, in casi eccezionali, a determinate colonie e municipi situati nelle province, ai quali, in seguito al riconoscimento di tale privilegio, veniva concessa la finzione giuridica di trovarsi in suolo italico, venendo quindi esentati da tutte le comuni imposte provinciali, come se fossero italici o se la loro comunità fosse situata in Italia.L'unità politica e culturale dell'Italia è frutto della civiltà romana. Il suo etimo si estese gradualmente dalla moderna Calabria, suo luogo d'origine, fino a giungere alle Alpi, designando in tale modo l'intera penisola italiana e, a partire dai tempi di Diocleziano (dopo il 292 d.C.), questa entità incluse anche le isole maggiori (le ex province di Sicilia e Sardinia et Corsica, costituenti entrambe anche le prime e più antiche province romane), portando così l'Italia a comprendere amministrativamente l'intera regione geografica italiana. L'Italia romana era un territorio vasto e contrassegnato da una notevole varietà culturale e sociale che, pur conservando forti particolarismi locali, subì sin dalla metà della Repubblica romana un processo di unificazione sotto un unico regime giuridico. Si stima che in Italia vivessero, all'inizio del VI secolo a.C., all'incirca 3 milioni di abitanti, saliti a 5 milioni nel 14 d.C., dato che non comprende gli schiavi e gli stranieri (peregrini) presenti nella penisola, il cui numero faceva salire la popolazione totale a 8-10 milioni, ma solo i cittadini di pieno diritto. Durante il principato di Augusto, Roma raggiunse il milione di abitanti.La federazione delle popolazioni italiche e l'unificazione di questi popoli in un'unica entità geografica, culturale e politica identificabile con l'attuale Italia, richiese a Roma una serie di guerre di conquista e di colonizzazioni lunghe e difficili. Le tappe principali furono la conquista del primato sul Latium vetus durante l'intera epoca regia e poi l'assoggettamento della penisola dall'Arno allo stretto di Messina durante il primo periodo repubblicano (fino al 264 a.C.). Roma procedette poi a sottomettere anche i territori celti a nord degli Appennini grazie alla conquista della Gallia Cisalpina (dal 222 al 200 a.C.), per poi assoggettare le limitrofe popolazioni di Veneti (a oriente) e Liguri (a occidente), fino a raggiungere la base delle Alpi. L'Italia romana ebbe termine il 476 d.C. con la caduta dell'Impero romano d'Occidente.In epoca repubblicana il territorio romano della penisola italiana era formato da cittadini di pieno diritto, dalle colonie di diritto latino e dai socii e foederati, i quali ottennero tutti la piena cittadinanza romana in seguito alla guerra sociale. Seguì poi l'Italia augustea divisa in undici regiones e, infine, a partire da Diocleziano, la Diocesi d'Italia, che fu divisa sotto Costantino I in Italia Suburbicaria e Italia Annonaria. Da un punto di vista urbanistico, e in riferimento alla costruzione delle infrastrutture, fu unicamente l'Italia, rispetto alle province, a essere privilegiata da Augusto, che vi costruì una fitta rete stradale e abbellì le città della penisola dotandole di numerose strutture pubbliche, come fori, templi, anfiteatri, teatri e terme. Il capoluogo dell'Italia romana fu Roma, che lo restò de iure anche quando le città di riferimento della penisola diventarono Mediolanum e Ravenna, che assunsero il ruolo di capitali dell'Impero romano d'Occidente de facto, rispettivamente, dal 286 al 402 e dal 402 al 476.

L'immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno corrispondente opposto è l’emigrazione.

La migrazione umana è un movimento di individui da un'area geografica a un'altra, fatto con l'intenzione di alloggiarsi temporaneamente o permanentemente nella nuova area. La migrazione può essere sia interna quando un individuo si sposta all'interno di uno stato, sia esterna quando ci si sposta da uno stato a un altro. La migrazione può riguardare individui, famiglie o larghi gruppi di persone. La migrazione umana è un fenomeno sociale dovuto a diversi possibili fattori: economici, politici, sociali e ambientali.

I dati sulla demografia del Giappone comprendono statistiche su densità abitativa, etnia, livello di istruzione, sanità, condizione economica, affiliazioni religiose e altri aspetti della popolazione giapponese. Nel 2018 la popolazione stimata del Giappone era di 126 496 000 abitanti. È l'undicesimo paese più popolato al mondo e, con una densità di 340,8 abitanti per chilometro quadrato, si trova al nono posto tra gli Stati con più di dieci milioni di abitanti per densità di popolazione (37º in totale). In età moderna il Giappone ha visto diminuire gradualmente il numero dei suoi abitanti a causa di vari fattori, quali la diminuzione del tasso di natalità sommata a un tasso di immigrazione quasi assente, pur avendo una delle più alte aspettative di vita del mondo, pari a 83,7 anni di età nel 2015. Secondo alcune stime la popolazione totale diminuirà di un terzo passando dai 128 milioni del 2010 a 87 milioni nel 2060; in quel momento gli over 65 rappresenteranno il 40% della popolazione.

Sansepolcro (anticamente Burgus Sancti Sepulchri e Borgo Sansepolcro, da cui la forma vernacolare Bórgo, oggi diffusa, o Bòrgo secondo la fonetica più antica; in toscano Sansepólcro; erroneamente San Sepolcro o S. Sepolcro) è un comune italiano di 15 420 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana, al confine con Umbria e Marche, elevato a sede di diocesi e insignito del titolo di città il 17 settembre 1520 da papa Leone X e il cui gonfalone è decorato con medaglia d'argento al valor militare. È il centro più popoloso e capoluogo amministrativo della Valtiberina toscana. Libero comune prima e poi culla di cultura rinascimentale, ha dato i natali a famosi personaggi delle scienze, delle lettere e dell'arte quali Dionisio Roberti, Piero della Francesca, Matteo di Giovanni, Luca Pacioli, Raffaellino dal Colle, Cherubino Alberti e Santi di Tito. Posta a nord est di Arezzo sulle rive del Tevere, all'estremo est della Toscana, Sansepolcro svolge oggi il ruolo di luogo di riferimento economico e di integrazione culturale al crocevia di quattro regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna e quale polo principale di una conurbazione che coinvolge anche il limitrofo comune di San Giustino, in provincia di Perugia. A Sansepolcro hanno sede il commissariato di Pubblica Sicurezza, la Compagnia dei Carabinieri, la brigata della Guardia di Finanza, la stazione dei Carabinieri forestali, l'Ufficio del Giudice di Pace, i Vigili del Fuoco (distaccamento di soli volontari sorto nel 1938), l'Ospedale della Valtiberina, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia territoriale dell'INPS e vari istituti secondari di istruzione superiore con un'offerta formativa molto articolata (liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, liceo delle scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo artistico, istituto tecnico commerciale, istituto professionale). Dal 1520 al 1986 la città è stata capoluogo dell'omonima diocesi; dal 1986 fa parte della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, di cui è sede contitolare.

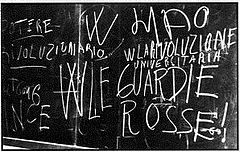

Il Sessantotto (o movimento del Sessantotto) è il fenomeno socio-culturale avvenuto negli anni a cavallo del 1968, nei quali grandi movimenti di massa socialmente eterogenei (operai, studenti, intellettuali e gruppi etnici minoritari), formatisi spesso per aggregazione spontanea, interessarono quasi tutti i Paesi del mondo con la loro forte carica di contestazione contro gli apparati di potere dominanti e le loro ideologie. Lo svolgersi degli eventi in un tempo relativamente ristretto contribuì a identificare il movimento col nome dell'anno in cui esso si manifestò in modo più attivo. Il Sessantotto è stato un movimento sociale e politico che ha profondamente diviso l'opinione pubblica e i critici, tra chi sostiene che sia stato uno straordinario momento di crescita civile che ha introdotto nella società mutamenti irreversibili (sviluppo dello spirito critico in ogni campo, superamento definitivo di diverse forme di moralismo, di autoritarismo, di emarginazione della donna e di altri settori della società) e chi al contrario sostiene che si sia trattato di un fenomeno di conformismo di massa, un'ondata eversiva che ha messo in pericolo la stabilità della società liberaldemocratica.