- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per pensiero e poetica di Alessandro Manzoni si intendono le convinzioni poetiche, stilistiche, linguistiche ed ideologiche che hanno delineato la parabola esistenziale e letteraria di Manzoni dagli esordi giacobini e neoclassici fino alla morte. Dopo l'esperienza neoclassica, che vide il Manzoni impegnarsi in odi ed altra produzione poetica fino al 1810, da quell'anno aderì al movimento romantico, diventandone uno degli esponenti di punta. Durante il cosiddetto Quindicennio creativo (1812-1827), Manzoni produsse opere letterarie, poetiche, teatrali e saggistiche che cambiarono nel profondo la genetica della letteratura italiana e la sua stessa lingua letteraria, imponendosi come pietra miliare nella storia della letteratura italiana. Tra il 1827 e la sua morte, avvenuta nel 1873, Manzoni continuò la sua ricerca, scrivendo saggi storico-letterari in contrapposizione con quelli giovanili e, in contemporanea, riflettendo sulla natura della lingua italiana "viva" nel contesto del nuovo Regno d'Italia.

La storia della letteratura italiana inizia nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

La Scultura barocca è la scultura associata al movimento culturale barocco, nato a Roma fra gli ultimi anni del XVI secolo e il terzo decennio del Seicento. La caratteristica comune a tutto quel movimento artistico è il linguaggio forte, viscerale, alla ricerca dell'effetto e dell'attenzione della platea: una poetica fatta per scuotere e convincere i fedeli e sudditi: gli uni dell'eternità ed inviolabilità dell'istituzione ecclesiastica; gli altri dell'enorme potenza raggiunta dai Regnanti. Il linguaggio artistico che celebrò i due poteri si espresse con registri enfatici e roboanti, tanto più gridati quanto più la scienza dimostrava l'infinita piccolezza dell'uomo di fronte all'immensità dell' Universo.

Con l'espressione ‘questione della lingua’ si indica una disputa su quale modello linguistico adottare nella penisola italiana; sorta in ambito letterario, ebbe la sua fase più acuta agli inizi del Cinquecento, per poi protrarsi con alterne vicende (almeno) fino ad Alessandro Manzoni.

Con la definizione pittura napoletana del Seicento, comunemente nota anche come "Seicento napoletano", si intende il periodo storico entro il quale la pittura locale raggiunse un livello qualitativo che mai aveva avuto negli anni precedenti, allorché la città assunse un'autonomia e una consapevolezza artistica tale da renderla nota su panorama europeo.In considerazione del fatto che nel corso del secolo la città è stata meta di un rilevante gruppo di artisti già famosi in ambito europeo e che la stessa ha visto la fioritura di un cospicuo numero di pittori locali che hanno determinato la nascita e l'avvicendarsi di svariate correnti pittoriche, dal caravaggismo, al classicismo, al barocco, fino alla pittura paesaggista e di battaglia, nonché alle nature morte, il periodo viene definito dalla storiografia ufficiale anche come "secolo d'oro della pittura napoletana".

La pittura fiamminga è una scuola pittorica nata nel Quattrocento nelle ricche Fiandre grazie a Jan van Eyck, caratterizzata in particolare dall'uso dei colori ad olio e da una grande attenzione alla resa dei dettagli.

Con pittura barocca si intende lo stile pittorico che ebbe la sua massima diffusione nel XVII secolo, a partire da Roma, irradiandosi in quasi tutta Europa fino oltre il XVIII secolo. Il termine barocco si può intendere in due sensi: in senso lato e generico, indica tutte le manifestazioni pittoriche dalla fine del XVI secolo al XVIII secolo. Comprende così tutto quello che sta tra il manierismo e il neoclassico, ovvero movimenti stilistici anche molto diversi tra loro, quali il classicismo emiliano, il caravaggismo, il rococò, le scuole locali variamente inquadrabili. in senso stretto e peculiare degli studi storico artistici indica invece lo stile dinamico e coinvolgente che in pittura nasce a Roma verso il 1630 coi lavori di Giovanni Lanfranco e di Pietro da Cortona, che raccolgono e sviluppano una serie di fermenti culturali, tra cui i lavori precedenti di Rubens, di Guercino e le suggestione scultoree di Gianlorenzo Bernini.È solo in questo secondo caso che sarebbe proprio parlare di "pittura barocca", riferendosi invece al resto come "pittura dei secoli XVII e XVIII" o, con riferimento solo al primo secolo, "seicentismo".

Leonardo di ser Piero da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) è stato un inventore, artista e scienziato italiano. Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza: fu infatti scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, botanico, musicista, ingegnere e progettista.

Nicola Fiorentino (Pomarico, 3 aprile 1755 – Napoli, 12 dicembre 1799) è stato uno scienziato, scrittore e patriota italiano.

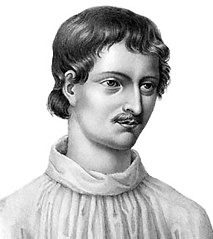

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

La Pittura illusionistica, che include tecniche come il sotto in su e la quadratura, è un genere pittorico del Rinascimento, del Barocco e del Rococò, nel quale il trompe-l'œil, la prospettiva e altri effetti spaziali vengono impiegati per creare l'illusione di uno spazio tridimensionale dal punto di vista dello spettatore, su una superficie piatta, semicurva o curva. È di frequente utilizzato per simulare uno spazio a cielo aperto, come nel tondo di Andrea Mantegna dipinto nella Camera degli Sposi, o per la decorazione di cupole delle chiese come nel caso degli affreschi di Andrea Pozzo nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, a Roma. Si esprime anche con la pittura su superfici esterne, piatte o meno, quali false facciate, falsi angoli, ecc.

Per pittura napoletana si intende quell'attività creativa pittorica che abbraccia un arco di tempo che va dal XVII alla prima metà del XX secolo e che ha interessato la città di Napoli influenzando poi tutto il meridione. Tra le principali città d'arte europee, Napoli può vantare una lunga tradizione artistica sebbene non si sia potuta riscontrare una vera e propria scuola pittorica continuativa nei secoli e nota sul piano europeo. Tuttavia importanti e numerose correnti artistiche si sono affermate nel corso dei secoli nella città partenopea grazie al suo cosmopolitismo, che l'ha portata a contatto prima con la pittura senese e poi a quella emiliana, alla presenza di sovrani illuminati come Roberto d'Angiò e Carlo di Borbone e grazie anche al passaggio in città di Caravaggio, il cui arrivo, avvenuto nel XVII secolo, fu determinante per la nascita della pittura napoletana strettamente intesa con la conseguente fioritura in città di un cospicuo numero di seguaci che contribuirono considerevolmente alla nascita della corrente del caravaggismo. Nel corso del XIX secolo la pittura napoletana assunse una maggiore consapevolezza individuale grazie all'Accademia di Belle Arti che formò un importante numero di artisti, dei quali, una parte di questi, costituì la cosiddetta scuola di Posillipo, all'avanguardia nella pittura di paesaggio.