- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

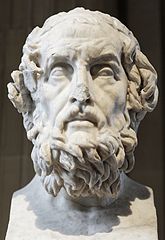

La questione omerica si riferisce a quel dibattito, confronto o scontro letterario che interessa filologi e storici della lingua greca arcaica circa l'attendibilità della composizione dell'Iliade e dell'Odissea da parte di Omero e sull'esistenza stessa di quest'ultimo. Il dibattito ha origini molto antiche, perché già in età classica si discuteva sulla paternità dell'Odissea di Omero. Negli ultimi secoli del medioevo, e nei primi del rinascimento, vi sarà uno sviluppo di questo dibattito, ma si potrà parlare di questione omerica solo con Wolf e con la suddivisione degli studiosi in unitari ed analitici (i primi riconoscono Omero come autore di almeno uno dei poemi o entrambi; i secondi disconoscono completamente la paternità omerica dei poemi). Essa è motivata, anzitutto, dall'interesse per la figura del poeta Omero, di cui gli antichi non dubitavano ma, allo stesso tempo, di cui avevano notizie insicure e che era al centro di vere e proprie rivendicazioni (per esempio sul luogo di nascita); soprattutto, però, trae origine dai dubbi testuali suscitati dagli stessi poemi omerici: in essi, infatti, si riscontrano incongruenze (per esempio l'uso del duale nel libro IX dell'Iliade, quando i membri dell'ambasceria sono in realtà tre), contraddizioni (per esempio Pilemene, condottiero dei Paflagoni, che muore in Iliade V 576 ma ritorna in XIII 658), frequenti ripetizioni di espressioni e interi blocchi di versi.

La mitologia greca fu ed è la raccolta e quindi lo studio dei mitigreci appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro dèi ed eroi. I miti greci furono raccolti in cicli che concernono le differenti aree del mondo ellenico. Unico elemento unificante è la composizione del pantheon greco, costituito da una gerarchia di figure divine che rappresentano anche le forze o aspetti della natura. Gli studiosi contemporanei studiano e analizzano gli antichi miti nel tentativo di fare luce sulle istituzioni politiche e religiose dell'antica Grecia e, in generale, di tutta l'antica civiltà greca. Si compone di una vasta raccolta di racconti che spiegano l'origine del mondo ed espongono dettagliatamente la vita e le avventure di un gran numero di dèi e dee, eroi ed eroine e altre creature mitologiche. Questi racconti inizialmente furono composti e diffusi in una forma poetica e compositiva orale, mentre sono invece giunti fino a noi principalmente attraverso i testi scritti dalla tradizione letteraria greca. Le più antiche fonti letterarie conosciute, i due poemi epici Iliade e Odissea, concentrano la loro attenzione sugli eventi che ruotano attorno alla vicenda della guerra di Troia. Altri due poemi quasi contemporanei alle opere omeriche, la Teogonia e Le opere e i giorni scritti da Esiodo, contengono invece racconti che riguardano la genesi del mondo, la cronologia dei sovrani celesti, il succedersi delle età dell'uomo, l'inizio delle sofferenze umane e l'origine delle pratiche sacrificali. Diversi miti sono contenuti anche negli Inni omerici, nei frammenti dei poemi del Ciclo epico, nelle poesie dei lirici greci, nelle opere dei tragediografi del V secolo a.C., negli scritti degli studiosi e dei poeti dell'età ellenistica e negli scrittori come Plutarco e Pausania. Gli argomenti narrati dalla mitologia greca furono anche rappresentati in molti manufatti: i disegni geometrici sulla superficie di vasi e piatti risalenti anche all'VIII secolo a.C. ritraggono scene ispirate al ciclo della guerra di Troia o alle avventure di Eracle. Anche in seguito, sugli oggetti d'arte saranno rappresentate scene tratte da Omero o da altri miti, così da fornire agli studiosi materiale supplementare a supporto dei testi letterari. Ebbe una grandissima influenza sulla cultura, le arti e la letteratura della civiltà occidentale e la sua eredità resta tuttora ben viva nei suoi linguaggi e nelle sue culture. È stata sempre presente nel sistema educativo, a partire dai primi gradi dell'istruzione, mentre poeti e artisti di tutte le epoche si sono ispirati a essa, mettendo in evidenza la rilevanza e il peso che i temi mitologici classici potevano rivestire in tutte le epoche della storia.

Con il termine "scuola di Mileto" si indica un gruppo di filosofi presocratici, attivi tra il VII e il VI secolo a.C. a Mileto, colonia greca nel territorio della Ionia (sulla costa mediterranea della Asia minore). I filosofi milesi ricordati dalla tradizione sono Talete, Anassimandro e Anassimene. Con i tre filosofi milesi vengono poste le basi per un nuovo modo di riflettere sulle origini del cosmo, diverso rispetto alle cosmogonie mitiche del Vicino Oriente, della Fenicia e dell'Antico Egitto o dei poemi di Omero e Esiodo. A Talete la tradizione attribuisce il ruolo di padre della filosofia nonché padre della scuola ionica di Mileto. È possibile attribuire il sorgere di queste nuove forme di riflessione teorica sulle cause materiali del divenire alla speciale posizione di Mileto (rilevante centro economico e commerciale tra Oriente e Occidente) e, più in generale, al consolidarsi del processo di formazione della polis arcaica.

I Poemi conviviali sono una raccolta di 16 poemetti di Giovanni Pascoli, pubblicata nel 1904 presso Nicola Zanichelli. Nella seconda edizione del 1905, il poeta vi aggiunse un nuovo componimento, I gemelli, per un totale di 17 poemetti, di varia estensione, quasi completamente composti in endecasillabi, sciolti o talvolta terzinati. La raccolta è dedicata "All'amico Adolfo De Bosis" (nella Prefazione è nominato anche Gabriele D'Annunzio). Il De Bosis era il direttore della rivista «Convito», su cui erano apparsi dapprima alcuni poemetti qui raccolti (donde l'attributo conviviali dato ad essi). Tra i Poemi conviviali, che rievocano episodi e personaggi mitologici e dell'antichità, si ricordano soprattutto L'ultimo viaggio in 24 canti, che riprende le avventure di Ulisse (con episodi dopo il ritorno a Itaca, nella trama più legato a Dante che a Omero, e però ancora più umano e mortale), Il poeta degli iloti (Esiodo, secondo un famoso detto di Cleomene) e La buona Novella, in 2 canti, che racconta la vicenda di Gesù Cristo.

Ettore (in greco antico: Ἕκτωρ, Héktōr; in latino: Hector) è un eroe della mitologia greca, figlio primogenito di Priamo, re di Troia, e di Ecuba. Era sposo di Andromaca e padre di Astianatte. Nell'Iliade Ettore fa parte del poema di Omero. Ettore, per non lasciare che i nemici prendano il sopravvento, li affronta per salvare la sua gente e la sua patria. Sa essere in battaglia un guerriero terribile, il più forte e valoroso fra i Troiani, ma a volte lo si vede anche indietreggiare. Durante la lotta contro il prode Achille inizialmente fu l'unico a fermarsi per affrontarlo, per poi darsi alla fuga, e infine prendere coraggio e affrontare il suo grande nemico in un duello per lui mortale. Partecipò alla guerra di Troia e fu il più importante difensore della città prima di essere ucciso in combattimento da Achille, rabbioso con lui per l'uccisione di Patroclo. Le sue vicende sono narrate principalmente nell'Iliade di Omero, di cui è il personaggio principale al pari di Achille. La fama dell'eroe omerico rimase viva anche in epoca post classica, e nel Medioevo egli fu ritenuto esemplare per la sua piena adesione agli ideali cavallereschi: venne infatti inserito tra i Nove Prodi.

La civetta di Minerva (o anche di Atena) è la civetta (o, con termine desueto, la "nottola") che accompagna da Omero in poi, le rappresentazioni di Atena glaucopide nei miti dell'antica Grecia e di Minerva nei miti dell'antica Roma. È il simbolo della filosofia e della saggezza.

L'Apoteosi di Omero è un dipinto a olio su tela (386x515 cm) di Jean-Auguste-Dominique Ingres, realizzato nel 1827 e conservato nel museo del Louvre di Parigi.