- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'allergia alimentare è una reazione avversa che si sviluppa per una risposta immunitaria specifica e riproducibile all’ingestione di un determinato alimentoQuesta definizione che ha trovato ampio consenso viene però declinata da chi considera ipersensitizzazioni alimentari tutte le reazioni avverse non tossiche al cibo o considera allergie alimentari solo le reazioni a componenti alimentari di natura proteica o mediate da anticorpi della classe IgE. I segni ed i sintomi possono variare da lievi a gravi. Essi possono includere prurito, gonfiore della lingua, vomito, diarrea, orticaria, difficoltà respiratorie e bassa pressione sanguigna. Essi si verificano in genere da pochi minuti a diverse ore dopo l'esposizione. Quando i sintomi sono gravi, la condizione è nota come anafilassi e può avere esito letale. L'allergia alimentare è classificata come malattia cronica, può comparire ad ogni età, anche se c'è una prevalenza nei primi anni di vita, e alcune allergie dopo un certo tempo recedono, sviluppandosi naturalmente nell'individuo una tolleranza all'allergene. Secondo alcune stime l'allergia alimentare interesserebbe circa il 5-8% dei bambini ed il 4-5% della popolazione adulta. La percezione globale di "allergia alimentare" sarebbe molto più alta, intorno al 20% ed in aumento. “L’allergia alimentare è molto probabilmente la patologia più comunemente auto-diagnosticata, ma spesso anche sovra-diagnosticata dal paziente, mentre è stato osservato che non raramente viene sotto-diagnosticata da medici e specialisti”. Le reazioni allergiche comportano un coinvolgimento di meccanismi immunitari, IgE mediati e cellulo-mediati, che in termini fisiopatologici fanno parte delle ipersensibilità immediata di tipo I. È opinione condivisa che questa patologia sia dovuta ad una soppressione dei normali meccanismi di tolleranza immunologica alle proteine ingerite con il cibo. Per la diagnosi occorre un'attenta anamnesi, seguita da accertamenti di laboratorio, e anche, se necessario, da test di scatenamento. Solitamente la gestione della patologia consiste nell'educare il paziente ad evitare rigidamente l'allergene responsabile delle manifestazioni allergiche e contestualmente, in caso di ingestione non intenzionale dello stesso, iniziare una terapia antiallergica. Talvolta è anche possibile una prevenzione farmacologica.

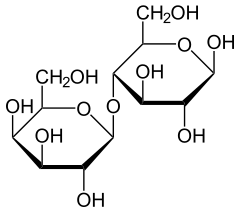

Si definisce intolleranza al lattosio, o più correttamente, maldigestione di lattosio, una condizione caratterizzata da disturbi gastrointestinali che insorgono dopo l'ingestione di alimenti contenenti questo zucchero, generata dalla mancata produzione da parte delle cellule intestinali del duodeno dell'enzima lattasi deputato alla scissione del lattosio in glucosio e galattosio che sotto questa forma possono essere assorbiti. Non si tratta, come alle volte discorsivamente si può riferire, di un'allergia: le eventuali allergie al latte sono infatti sostenute da particolari proteine contenute nello stesso.

La celiachia è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; può manifestarsi in individui di tutte le età a partire dallo svezzamento. Tra i sintomi vi sono diarrea cronica, dolore addominale, gonfiore addominale, ritardo della crescita nei bambini e astenia. In certi casi (forme atipiche) questi sintomi possono essere assenti e possono esservi sintomi extraintestinali, tra cui sintomi neurologici e correlati al malassorbimento; in questi casi la diagnosi è spesso fatta in età adulta. Si ritiene che la malattia possa interessare da 1 su 1750 a 1 su 105 persone negli Stati Uniti. La celiachia è causata da una reazione alla gliadina, una prolammina (proteina del glutine) presente nel grano e da proteine simili che si trovano nelle tribù di Triticeae, che comprendono altri cereali comuni, come orzo e segale.L'esposizione alla gliadina causa una reazione infiammatoria. Ciò porta ad una progressiva riduzione dei villi che rivestono l'intestino tenue (atrofia dei villi) fino alla loro completa scomparsa. Ciò interferisce con l'assorbimento delle sostanze nutritive, in quanto i villi intestinali ne sono responsabili. L'unico trattamento efficace conosciuto è una permanente dieta priva di glutine.Il termine "celiaco" è stato introdotto nel XIX secolo da quella che viene generalmente considerata come una delle prime descrizioni in greco antico della malattia da parte di Areteo di Cappadocia.. Disturbi simili come sintomatologia sono i cosiddetti disturbi glutine-correlati, come l'allergia al frumento e la sensibilità al glutine. La prima è una reazione allergica tipica, la seconda è simile alla malattia celiaca ma senza danni ai villi intestinali e spesso senza presenza di marcatori specifici per la celiachia nel sangue.

Vengono definiti allergeni alimentari, dai legislatori e nell'uso comune, alimenti o loro componenti che possono scatenare reazioni immuno-mediate. La definizione è ambigua e scientificamente controversa riferendosi nelle norme di alcuni paesi anche alla celiachia ed alle reazioni avverse ai solfiti. Si tratta quindi di alimenti o loro ingredienti, considerati dalle norme allergenici, non specificatamente di allergeni. Gli allergeni, propriamente detti, sono proteine o peptidi responsabili della allergenicità degli alimenti o ingredienti allergenici. Nelle norme che regolano la presenza ed etichettatura di alimenti o ingredienti potenzialmente allergenici non vengono considerati apteni, preapteni e proapteni, come il nichel o aromi come il balsamo del Perù.

Si definisce alimento (dal latino alimentum, da alĕre, 'nutrire', 'alimentare') ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti.