- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Carlo Crivelli (Venezia, 1430? – Ascoli Piceno, 1495) è stato un pittore italiano. Originario di Venezia, fratello maggiore del pittore Vittore Crivelli, si formò a Padova e in seguito lavorò soprattutto nel sud delle Marche, diventando di fatto il più importante artista attivo sul bacino dell'Adriatico, esclusa la Laguna veneta. Influenzato in gioventù da Donatello, la sua arte restò sempre in bilico da un lato con le novità prospettiche, l'intenso espressionismo e il disegno incisivo e nervoso, dall'altro con un sontuoso decorativismo di matrice tardogotica, fatto di marmi screziati, tessuti preziosi, frutti e animali, arabeschi dorati e spesso applicazioni in pastiglia. Pur rimanendo, per scelta, isolato dalle grandi correnti dell'arte rinascimentale che attraversavano la penisola, Crivelli si rinnovò continuamente con originalità e una ricerca formale mai interrotta: «Non se ne sta quieto, né mostra di essere pago di una creatività scontata e ripetuta; si arrovella invece nel cercare non composizioni nuove, ma nuove soluzioni formali, quasi soggiogato dalla esigenza di un'impossibile perfezione» (Zampetti, 1986). La sua ricerca fu diversa da quella dei contemporanei, ma non meno complessa: non cercava il respiro atmosferico del conterraneo Giovanni Bellini, ma si sforzava di inserire momenti di spiccata verità in uno schema arcaizzante e astratto.

Giuseppe Pellizza (Volpedo, 28 luglio 1868 Volpedo, 14 giugno 1907) stato un pittore italiano, dapprima divisionista, poi esponente della corrente sociale, autore del celeberrimo Il quarto stato, divenuto un simbolo del mondo del lavoro subordinato e delle battaglie politico-sindacali e operaie (questione operaia), a partire dall'Ottocento in poi con la seconda rivoluzione industriale.

Giovanna Garzoni (Ascoli Piceno, 1600 – Roma, tra il 10 e il 15 febbraio 1670) è stata una pittrice e miniaturista italiana.

Ascoli Piceno (/ˈaskoli piˈʧɛno/ ; Ašculë in dialetto ascolano) è un comune italiano di 47 129 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nelle Marche. Il centro storico è costruito quasi interamente in travertino e in esso si trova la rinascimentale piazza del Popolo. Sede vescovile, conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri. È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici. La città è anche conosciuta per l'oliva ascolana, specialità gastronomica nata ad Ascoli Piceno e diffusa in tutto il territorio italiano e al di fuori dei confini nazionali.

La Madonna Lochis è un dipinto a tempera e oro su tavola (33x45 cm) di Carlo Crivelli, databile al 1475 circa e conservato nell'Accademia Carrara di Bergamo. È firmato OPVS CAROLI CRIVELLI VENETI.

Giovanni Mariacher (Perugia, 28 settembre 1912 – Padova, 7 gennaio 1994) è stato uno storico dell'arte e museologo italiano.

Il Cristo morto (noto anche come Lamento sul Cristo morto o Cristo morto e tre dolenti) è uno dei più celebri dipinti di Andrea Mantegna, tempera su tela (68x81 cm), databile con incertezza tra il 1475-1478 circa e conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano. L'opera è celeberrima per il vertiginoso scorcio prospettico della figura del Cristo disteso, che ha la particolarità di "seguire" lo spettatore che ne fissi i piedi scorrendo davanti al quadro stesso. Considerata uno dei vertici della produzione di Mantegna, l'opera ha una forza espressiva e al tempo stesso una compostezza severa che ne fanno uno dei simboli più noti del Rinascimento italiano.

Andrea Mantegna (Isola di Carturo, 1431 – Mantova, 13 settembre 1506) è stato un pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Si formò nella bottega padovana dello Squarcione, dove maturò il gusto per la citazione archeologica; venne a contatto con le novità dei toscani di passaggio in città quali Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e, soprattutto, Donatello, dai quali imparò una precisa applicazione della prospettiva. Mantegna si distinse infatti per la perfetta impaginazione spaziale, il gusto per il disegno nettamente delineato e per la forma monumentale delle figure. Il contatto con le opere di Piero della Francesca, avvenuto a Ferrara, marcò ancora di più i suoi risultati sullo studio prospettico tanto da raggiungere livelli "illusionistici", che saranno tipici di tutta la pittura nord-italiana. Sempre a Ferrara, poté conoscere il patetismo delle opere di Rogier van der Weyden rintracciabile nella sua pittura devozionale; attraverso la conoscenza delle opere di Giovanni Bellini, di cui sposò la sorella Nicolosia, le forme dei suoi personaggi si addolcirono, senza perdere monumentalità, e vennero inserite in scenografie più ariose. Costante in tutta la sua produzione fu il dialogo con la statuaria, sia coeva sia classica. Mantegna fu il primo grande "classicista" della pittura. La sua arte può essere definita un rilevante esempio di classicismo archeologico.

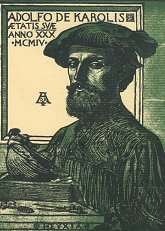

Adolfo De Carolis o De Karolis (Montefiore dell'Aso, 6 gennaio 1874 – Roma, 7 febbraio 1928) è stato un pittore, incisore, illustratore, xilografo e fotografo italiano. Protagonista dell'arte italiana idealista e simbolista fra Ottocento e Novecento, De Carolis ha influito in modo determinante negli sviluppi formativi del gusto floreale, operando in egual misura anche nei campi dell'illustrazione, della pittura e della fotografia. Frequentemente collocato dalla critica nel contesto liberty, De Carolis oppone però polemicamente la sua fede artistica nella tradizione rinascimentale ed ermetica alle bizzarrie organicistiche dell'"arte nuova", come appare in particolare in un articolo sul Leonardo dopo una visita alla Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902. La sua opera esibisce piuttosto un'evoluzione dell'estetica preraffaellita, fortemente condizionata da modelli e stilemi del giapponismo, da un lato, e da un inquieto formalismo di stampo michelangiolesco, dall'altro. De Carolis ha collaborato con grandi letterati, illustrando con disegni e xilografie opere di Gabriele D'Annunzio e di Giovanni Pascoli, con una maniera grafica inconfondibile, decorativamente organica tanto all'architettura tipografica quanto ai contenuti.