- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La retorica musicale vuole adottare gli stessi strumenti adottati dalla retorica classica in modo da rendere la musica più vicina al linguaggio umano, tentando quindi di accattivare maggiormente l'ascoltatore, convincendolo del valore dell'opera musicale, mettendo l'ascoltatore in un particolare stato d'animo. Altro scopo di tale disciplina è il perseguire la bellezza del discorso musicale, attraverso la combinazione di ritmo, accenti ed altezze. È da sottolineare che non esiste un'unica retorica, ma che ogni epoca storica ha sviluppato diversi modelli, musica moderna compresa.

L'antichità greca ha rappresentato per la cultura occidentale un autentico modello di classicità, soprattutto per l'architettura, la scultura, la filosofia e la letteratura, dalla quale ci sono pervenuti reperti, testi di eccezionale fattura e valore storico. Diverso è stato per la musica, arte altrettanto importante e praticata nel mondo classico, della quale sono rimasti solo pochi frammenti, spesso di difficile interpretazione. L'elemento di continuità tra il mondo della civiltà musicale ellenica e quella dell'Occidente europeo è costituito principalmente dal sistema teorico greco, assorbito dai romani e da essi trasmesso al Medioevo cristiano. Il sistema diatonico, con le scale a sette suoni e gli intervalli tra le note di tipo tonico o semitonico, tuttora alla base della teoria del linguaggio musicale occidentale, è l'erede e l'epigono del sistema musicale greco. Altri aspetti comuni alla musica greca e ai canti della liturgia cristiana dei primi secoli dopo Cristo, furono il carattere rigorosamente monodico della musica e la sua stretta unione con le parole del testo.

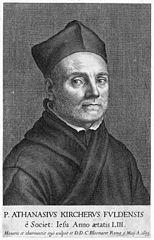

Athanasius Kircher /ata'nazjʊs 'kɪɐ̯çɐ/ (Geisa, 2 maggio 1602 – Roma, 28 novembre 1680) è stato un gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco del XVII secolo. Pubblicò una quarantina di opere, anzitutto nei campi degli studi orientali, della geologia e della medicina. Kircher è stato paragonato al suo confratello gesuita Ruggero Giuseppe Boscovich e a Leonardo da Vinci per la sua enorme varietà di interessi, ed è stato onorato con il titolo di "maestro in un centinaio d'arti". Insegnò per più di quarant'anni nel Collegio Romano, dove allestì una wunderkammer.