- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Cornate d'Adda (Curnàa in dialetto brianzolo, e semplicemente Cornate fino al 1924) è un comune italiano di 10 727 abitanti della provincia di Monza e della Brianza, dal cui capoluogo Monza dista 30 chilometri. È l'unico comune della provincia di Monza che confina con la provincia di Bergamo. Fa parte del territorio del Vimercatese e del Parco Adda Nord. Fanno parte del territorio comunali le frazioni di Colnago, Porto d'Adda e Villa Paradiso. La piazza di Cornate è denominata XV Martiri, come rievocazione dei 15 partigiani fucilati a Milano, in Piazzale Loreto, il 10 agosto 1944 dai nazifascisti.

L'Italia (/iˈtalja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare e conta una popolazione di circa 60 milioni di abitanti. La capitale è Roma. La parte continentale, delimitata dall'arco alpino, confina a nord, da ovest a est, con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il resto del territorio, circondato dai mari Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico, si protende nel mar Mediterraneo, occupando la penisola italiana e numerose isole (le maggiori sono Sicilia e Sardegna), per un totale di 302072,84 km². Gli Stati della Città del Vaticano e di San Marino sono enclavi della Repubblica mentre Campione d'Italia è l'unica exclave italiana. Con l'ascesa di Roma, che fu capitale della Repubblica romana e poi dell'Impero romano, si ebbe il primo processo di unificazione della penisola, destinata a rimanere per secoli il centro politico e culturale della civiltà occidentale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, l'Italia medievale fu soggetta a invasioni e dominazioni di popolazioni germaniche, come gli Ostrogoti, i Longobardi e i Normanni, perdendo la propria unità politica. Nel XV secolo, con la diffusione del Rinascimento, ridivenne il centro culturale del mondo occidentale, ma dopo le guerre d'Italia del XVI secolo ricadde sotto l'egemonia delle potenze straniere, quali Francia, Spagna e Austria. Durante il Risorgimento gli italiani combatterono per l'indipendenza nazionale e per l'Unità d'Italia, finché nel 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, che completò la riunificazione con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la vittoria nella prima guerra mondiale. Dal 1882 al 1960 l'Italia ha posseduto un impero coloniale. Nel 1946, dopo il ventennio fascista, la sconfitta nella seconda guerra mondiale e la guerra civile, a seguito di un referendum istituzionale lo Stato italiano divenne una repubblica. Nel 2020 l'Italia, ottava potenza economica mondiale e terza nell'Unione europea, è un paese con un alto standard di vita: l'indice di sviluppo umano è molto alto, 0.883, e la speranza di vita è di 83,4 anni. È membro fondatore dell'Unione europea, della NATO, del Consiglio d'Europa e dell'OCSE; aderisce all'ONU e al trattato di Schengen. È inoltre membro del G7 e del G20, partecipa al progetto di condivisione nucleare della NATO, è una grande potenza regionale europea, in grado di esercitare influenza politica anche su scelte e decisioni di ordine extra-europeo e globale, e si colloca in nona posizione nel mondo per spesa militare. In virtù della sua storia ultramillenaria, l'Italia vanta insieme alla Cina il maggior numero di siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Il fiore a sei petali (detto anche: rosa dei pastori, rosa carolingia, rosa celtica, stella-fiore, stella rosetta, fiore delle Alpi, stella delle Alpi, sole delle Alpi), è una figura geometrica avente simmetria esagonale. Il nome "Fiore della vita" del motivo geometrico in cui si possono inscrivere alcuni fiori a sei petali è moderno, diffuso da pubblicazioni del movimento New Age e comunemente attribuito a Drunvalo Melchizedek che iniziò a usarlo nei seminari che anticiparono la pubblicazione del suo libro The Ancient Secret of the Flower of Life (1999), ma è un errore pensare che tutti i fiori a sei petali siano uguali. Alcuni come quelli del pavimento a mosaico della Domus dell'Ortaglia hanno un cerchio interno, a cui sono attaccati i sei petali, che li rendono diversi da altri fiori a sei petali che possono invece essere inscritti in una griglia di cerchi sovrapposti. Inoltre, anche se alcuni fiori a sei petali possono essere inscritti nel "Fiore della vita", esistono nei reperti archeologici romani e preromani fiori con numeri differenti di petali come quelli a otto petali del mosaico con fascia a girali di Libarna che lasciano chiaramente intendere che la griglia di cerchi sovrapposti modernamente chiamata "Fiore della vita" non è l'origine prima di queste decorazioni. Nella decorazione architettonica e plastica è nota la presenza di questa figura simbolica in molte parti del mondo, e in area Italica sin dall'VIII secolo a.C.; successivamente ha avuto larga diffusione dal Medioevo fino ai giorni nostri.

L'Esarcato di Ravenna (latino: Exarchatus Ravennatis), anche noto come Esarcato d'Italia, è stato una circoscrizione amministrativa dell'Impero bizantino comprendente, tra il VI e l'VIII secolo, i territori sotto la giurisdizione dell'esarca d'Italia (exarchus Italiae) residente a Ravenna. Il termine viene impiegato in storiografia in un duplice senso: per esarcato in senso stretto si intende il territorio romagnolo sotto la giurisdizione diretta dell'esarca, incentrato sulla Pentapoli formata da Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Classe e Cesarea; il termine, tuttavia, viene usato anche in senso più ampio per designare l'insieme dei territori bizantini nell'Italia continentale e peninsulare, che per le fonti legali dell'epoca costituivano la cosiddetta Provincia Italiae, sulla base del fatto che anch'essi, fino almeno alla fine del VII secolo, ricadevano sotto la giurisdizione dell'esarca, pur venendo retti da duces o magistri militum alle sue dipendenze.L'esarcato fu istituito intorno al 584, anno in cui è attestata per la prima volta la presenza di un esarca a Ravenna, in conseguenza dello stato permanente di guerra con i Longobardi (che nel frattempo avevano sottratto ai Bizantini all'incirca i due terzi dell'Italia continentale e peninsulare), che comportò necessariamente la militarizzazione dell'Italia bizantina. Le necessità belliche spinsero i comandanti militari ad accentrare i poteri esautorando così le autorità civili che non vengono più attestate dalle fonti a partire dalla seconda metà del VII secolo. Venne così meno la separazione dei poteri civili e militari introdotta da Diocleziano e Costantino. L'Italia bizantina fu suddivisa in diverse circoscrizioni militari rette da duces o magistri militum alle dipendenze dell'esarca d'Italia, il governatore militare con pieni poteri scelto dall'imperatore tra i suoi generali o funzionari di fiducia per reggere e difendere i residui territori italici. Queste circoscrizioni si evolsero gradualmente in veri e propri ducati sempre più autonomi. A partire dalla seconda metà del VII secolo, le tendenze autonomistiche delle aristocrazie locali e il sempre maggior ruolo politico temporale della Chiesa di Roma portarono a un progressivo indebolimento dell'autorità imperiale in Italia. L'Italia bizantina si era ormai frammentata in una serie di ducati autonomi fuori dal controllo effettivo dell'esarca, la cui autorità ormai non si estendeva al di là del Ravennate. Contrasti di natura fiscale e religiosa tra Papato e Bisanzio accelerarono il disfacimento dell'esarcato. Le armate, reclutate tra la popolazione locale, tendevano a prendere le difese del pontefice, e non esitarono a rivoltarsi all'esarca qualora questi tramasse ai danni del Papato. I Longobardi ne approfittarono per estendere le loro conquiste nel tentativo di unificare l'Italia sotto la loro dominazione. L'esarcato cadde nel 751 con la conquista longobarda di Ravenna per mano del re longobardo Astolfo.

Il Ducato di Tuscia, inizialmente noto come Ducato di Lucca, fu un ducato longobardo dell'Italia centrale, che comprendeva gran parte dell'odierna Toscana e della provincia di Viterbo. Dopo l'occupazione dei territori appartenuti ai Bizantini, i Longobardi fondarono questo florido ducato che, tra gli altri centri, annoverava anche Firenze. Capitale del ducato era Lucca, che era posta lungo la Via Francigena, dove risiedeva il duca, indicato nei documenti dux et iudex. Il ducato, costituito nel 574 in seguito all'occupazione longobarda della Tuscia, conobbe poi un'evoluzione storica nel periodo post-carolingio, con la formazione della Marca di Tuscia.

Crespi d'Adda [ˈkrɛspi ˈdadːa] (Grèspi d’Ada [ˈɡɾɛspi ˈdada] in dialetto bergamasco) è una frazione del comune italiano di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, Lombardia, in passato parte del comune di Canonica d'Adda, cui apparteneva in quanto a sud del fosso bergamasco da cui è stata separata a fine 1800 per essere unito a Capriate così come per il comune di San Gervasio sull'Adda aggregato a sua volta. Consiste in un villaggio operaio, per le maestranze operanti nel settore tessile cotoniero sorto a opera di Cristoforo Benigno Crespi a partire dal 1877 e passato poi nelle mani del figlio Silvio. Per l'eccezionale stato di conservazione del suo patrimonio storico e architettonico fu, nel 1995, annoverato tra i patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. È infatti il villaggio operaio meglio conservato dell'Europa meridionale: seppure esistano esempi simili, essi sono concentrati più nell'Europa centro-settentrionale.

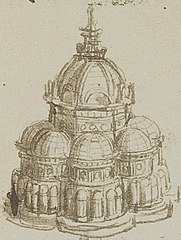

Una chiesa (AFI: /ˈkjɛza/) in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano. Il termine deriva dal latino ecclesia e dal greco ἐκκλησία (ekklesía), cioè assemblea e comunità come effetto di una convocazione (vedi Chiesa).

Bergamo (IPA: ['bɛrgamo], ; Bèrghem, ['bɛɾɡɛm], in dialetto bergamasco, ) è un comune italiano di 119 476 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Lombardia. L'abitato di Bergamo è suddiviso in due parti distinte, la «Città Bassa» e la «Città Alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti più significativi, mentre la Città Bassa – benché sia anch'essa di antica origine e conservi i suoi nuclei storici – è stata resa in parte più moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. Le due porzioni dell'abitato sono separate dalle mura venete, annoverate dal 2017 fra i patrimoni dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Bergamo è soprannominata «la città dei Mille» per via del cospicuo numero di volontari bergamaschi – circa 180 – che presero parte alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, episodio cruciale del Risorgimento.

L'arte cinese è il complesso delle manifestazioni artistiche che hanno origine nella Cina antica e moderna o che vengono esercitate da artisti cinesi e costituisce pertanto un'espressione della più ampia cultura cinese.