- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'esistenza di Dio costituisce una delle fondamentali questioni aperte della filosofia e in particolare della metafisica. La teologia si occupa fin dai tempi della Grecia antica della natura e delle opere di Dio o degli dei. Le diverse teologie hanno spiegato in vario modo l'origine della fede in Dio facendo riferimento, per esempio, al ragionamento, alla rivelazione soprannaturale o alla libera scelta del singolo. Un esempio della prima posizione è la teologia cattolica, che nella linea di Tommaso d'Aquino ritiene l'esistenza di Dio tutt'altro che auto-evidente alla ragione, ma cui la ragione può giungere in seguito a un ragionamento fondato su argomenti naturali, ovvero non rivelati (cfr. Teologia fondamentale). Un esempio della seconda è il luteranesimo, che conta sul principio dei cinque sola per giustificare la credenza in Dio. Particolarmente nell'età contemporanea (anche se non mancano spunti nel mondo antico) alcuni filosofi hanno teorizzato, usando varie argomentazioni razionali, l'inesistenza di un dio (ateismo). Spesso hanno difeso questa loro tesi in opposizione alle tradizionali ontologie teistiche alla base di metafisiche fisicalistiche, spiritualistiche o umanistiche.

Il marxismo occidentale è una corrente della filosofia marxista derivante dall'Europa occidentale e centrale all'indomani della rivoluzione del 1917 in Russia e dell'ascesa del leninismo. Il termine indica una vasta raccolta di teorici che hanno avanzato un'interpretazione del marxismo distinta da quella codificata dall'Unione Sovietica. I marxisti occidentali ponevano maggiore enfasi sugli aspetti filosofici e soggettivi del marxismo, nonché sulle origini del pensiero di Karl Marx nella filosofia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel (per cui a volte viene chiamato marxismo hegeliano), e, infine, su ciò che essi chiamavano "Giovane Marx" (le prime opere più umanistiche di Marx). Sebbene alcune figure giovanili come György Lukács e Antonio Gramsci abbiano avuto un ruolo di primo piano nelle attività politiche, il marxismo occidentale divenne principalmente la riserva del mondo accademico, specialmente dopo la seconda guerra mondiale. Personaggi di spicco comprendevano Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Dagli anni 1960, il concetto è stato strettamente associato alla New Left (Nuova Sinistra). Mentre molti marxisti occidentali aderivano all'umanesimo marxista, il termine comprende anche figure e scuole di pensiero fortemente critiche nei confronti dell'hegelismo e dell'umanesimo.

L'esistenzialismo è una variegata e non omogenea corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali e sociali umani, tra filosofia, letteratura, arti e costume, affermando, nell'accezione più comune del termine, il valore intrinseco dell'esistenza umana individuale e collettiva come nucleo o cardine di riflessione, in opposizione ad altre correnti e principi filosofici totalizzanti e assoluti.Nato tra il XVIII e il XIX secolo, trovando ampio sviluppo nel XX secolo, diffondendosi e affermandosi principalmente tra la fine degli anni venti e i cinquanta, esso insiste sul valore specifico dell'individuo e sul suo carattere precario e finito, sull'insensatezza, l'assurdo, il vuoto che caratterizzano la condizione dell'uomo moderno, oltre che sulla «solitudine di fronte alla morte» in un mondo che è diventato completamente estraneo oppure ostile. Esso nasce in opposizione all'idealismo, al positivismo e al razionalismo, assumendo in alcuni rappresentanti un'accentuazione religiosa, in altri un carattere umanistico e mondano, sia pessimista sia ottimista, collegandosi dunque in diversi aspetti all'irrazionalismo e influenzando numerose altre filosofie parallele e successive.A seconda della definizione data al "movimento", un filosofo o un indirizzo filosofico può essere o meno considerato come espressione dell'esistenzialismo. Questo spiega perché alcuni dei filosofi che sono considerati tra i rappresentanti maggiori dell'esistenzialismo (come Heidegger e Jaspers) ne abbiano rifiutato la qualifica, assunta invece come bandiera da altri, come Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. In particolare è Sartre a rendere celebre il termine nel lessico filosofico e nell'accezione popolare, con la sua conferenza L'esistenzialismo è un umanismo.

Costanzo Preve (Valenza, 14 aprile 1943 – Torino, 23 novembre 2013) è stato un filosofo, saggista, insegnante e politologo italiano. Di ispirazione marxiana ed hegeliana, Preve ha scritto numerosi volumi e saggi di argomento filosofico, pubblicati in Italia e all'estero.

Edward Jenner (Berkeley, 17 maggio 1749 – Berkeley, 26 gennaio 1823) è stato un medico e naturalista britannico, noto per l'introduzione del vaccino contro il vaiolo e considerato il padre dell'immunizzazione. Oltre agli studi di medicina, Jenner si dedicò allo studio delle mongolfiere, del tartaro emetico e del cuculo; per quest'ultimo fu anche nominato membro della Royal Society nel 1789.

De rerum natura ("Sulla natura delle cose" o anche semplicemente "Sulla natura") è un poema didascalico latino in esametri di genere epico-filosofico, scritto da Tito Lucrezio Caro nel I secolo a.C.; è composto di sei libri raggruppati in tre diadi. La tragica fine del sesto libro (la peste di Atene) ha fatto pensare all’incompiutezza dell’opera di Lucrezio poiché questa era in netto contrasto con l’inizio del primo libro (inno a Venere). Tuttavia il numero dei libri scritti da Lucrezio rientra nel filone epico-didascalico: infatti si attribuisce in genere l’appartenenza a questo filone delle opere composte da sei libri o multipli di sei. In questo poema il filosofo e poeta latino si fa portavoce delle teorie epicuree riguardo alla realtà della natura e al ruolo dell'uomo in un universo atomistico, materialistico e meccanicistico: si tratta di un richiamo alla responsabilità personale e di un incitamento al genere umano affinché prenda coscienza della realtà, nella quale gli uomini sin dalla nascita sono vittime di passioni che non riescono a comprendere. La principale fonte dell'epos lucreziano, infatti, è il Περὶ φύσεως (perì fuseos) di Epicuro. L'autore si assume il compito di fornire agli uomini gli strumenti per eliminare le paure e raggiungere l'atarassia, ovvero l'assenza di turbamento propria del saggio, l'unico capace di ottenere una vittoria razionale sui sentimenti.

Daniel Clement Dennett (Boston, 28 marzo 1942) è un filosofo, logico e psicologo statunitense le cui ricerche si incentrano sulla filosofia della mente, la filosofia della scienza e la filosofia della biologia, in particolare nei campi relativi alla biologia evolutiva e alle scienze cognitive.

L'esposizione e affermazione di critiche alla religione comprende la critica delle credenze, delle superstizioni, delle verità, dei dogmi e delle pratiche religiose, comprese le sue implicazioni politico-sociali. Le prime registrazioni storiche di critiche rivolte alla religione in Occidente risalgono almeno al V secolo a.C. nell'antica Grecia con il filosofo Diagora di Milo (465–410 a.C.), sofista esponente dell'ateismo dichiarato. Nell'antica Roma uno dei massimi esempi di critica alla religione fu l'epicureo Lucrezio nel suo De Rerum Natura (I secolo a.C.). La critica della religione è complicata dal fatto che esistono più definizioni e concetti di religione in diverse culture e lingue. Con l'esistenza di diverse categorie di religione come il monoteismo, il politeismo, il panteismo, le religioni non-teistiche e diverse religioni specifiche come il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, il taoismo, il buddhismo e molte altre, non è sempre chiaro verso chi o cosa la critica sia rivolta o in che misura sia applicabile ad altre religioni. Ogni religione che promuove le rivendicazioni esclusive delle proprie verità necessariamente denigra le affermazioni di verità di altre religioni. I critici della religione generalmente considerano spesso la religione come un istituto oramai obsoleto, dannoso per l'individuo, dannoso per la società, un ostacolo al progresso della scienza, fonte di atti o costumi immorali ed infine nella sua qualità di strumento politico di controllo sociale.

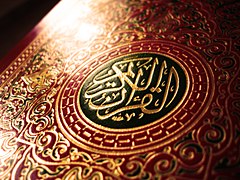

Il Corano (in arabo: القرآن, al-Qurʾān; letteralmente: «la lettura» o «la recitazione salmodiata») è il testo sacro dell'Islam. Per i musulmani il Corano, così come viene letto oggi, rappresenta il messaggio rivelato intorno al 600 d.C. da Dio (in arabo:الله Allah) a Maometto (in arabo: مُـحَـمَّـد, Muḥammad) per un tramite angelico - a partire dal 22 dicembre 609 - e destinato a ogni essere umano sulla Terra. Opera culminante di una Rivelazione cominciata con Adamo (in arabo: آدم, Ādam) - primo uomo e primo profeta musulmano - e passata per un grande numero di Profeti e Messaggeri provenienti da differenti contesti culturali e religiosi che il Corano e la tradizione islamica incorporano, sebbene talvolta con alcune differenze rispetto alla narrazione biblica. Secondo la tradizione islamica, riportata nelle maggiori collezioni di hadith, il Corano sarebbe stato recitato da Maometto a vari testimoni, che ne impararono a memoria alcuni versetti o tutto il corpus, oltre a vari compilatori – detti kuttāb – tra cui Muʿāwiya b. Abī Sufyān, ʿAbd Allāh b. Saʿd b. Abī Sarḥ e Zayd b. Thābit. Dai kuttāb venne quindi scritto su vari supporti (presumibilmente foglie della palma, scapole di grandi animali poi raccolti e risistemati definitivamente su ordine del califfo ʿUthmān b. ʿAffān, che avrebbe fatto realizzare le prime quattro copie manoscritte complete (che inviò nelle quattro città principali della Umma) e ordinato di bruciare le versioni discordanti. A questo riguardo si è ipotizzato che dei manoscritti ritrovati a Ṣanʿāʾ nel 1972, più antichi di quelli di ʿUthmān, potessero costituire una versione inedita del Corano, diversa da quella conosciuta; l'analisi dei testi ha tuttavia dimostrato che non contenevano sostanziali variazioni e che si trattava di manoscritti di fortuna, probabilmente utilizzati da musulmani non raggiunti dal testo di ʿUthmān. Nel giro di venti anni dalla morte di Maometto il Corano comparve comunque nella sua forma scritta ed escluse le aggiunte di circa mille Alif (prima lettera dell'alfabeto arabo) disposte – secondo lo studioso tedesco Gerd-Rüdiger Puin – da al-Ḥajjāj b. Yūsuf nel 700; esso sarebbe rimasto pressoché invariato.