- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

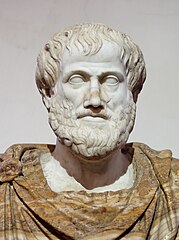

Aristotele (in greco antico: Ἀριστοτέλης Aristotélēs, pronuncia: [aristo'telɛːs]; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. Aristotele è ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica. Con Platone, suo maestro, e Socrate è considerato anche uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che soprattutto da Aristotele ha ereditato problemi, termini, concetti e metodi.

La Politica (in greco Τὰ πολιτιϰά) è un'opera di Aristotele dedicata all'amministrazione della polis. È suddivisa in otto libri, nei quali il filosofo analizza le realtà politiche a partire dall'organizzazione della famiglia, intesa come nucleo base della società, per passare ai diversi tipi di costituzione. Centrale è il riferimento alla natura: quest'opera contiene la celeberrima definizione dell'uomo quale «animale politico» (politikòn zôon), e in quanto tale portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. Nello stesso passo, Aristotele afferma anche che l'uomo è un animale naturalmente provvisto di logos, il che ben si accorda con la sua innata socialità, perché è mediante i logoi che gli uomini possono trovare un terreno di confronto. Diversamente da Antifonte e altri sofisti, secondo i quali la polis limita con le sue leggi la natura dell'uomo, per lo Stagirita lo Stato risponde ai bisogni naturali dell'individuo e, come afferma nelle primissime righe del Libro I, «ogni Stato è una comunità (koinonia) e ogni comunità si costituisce in vista di un bene». Il «bene» perseguito dallo Stato, in quanto comunità più importante che comprende tutte le altre, è da identificare con quello di cui parla l'Etica Nicomachea.È inoltre importante sottolineare che, a differenza di Platone, per Aristotele la politica ha una certa autonomia rispetto alla filosofia: il politico e il legislatore possono svolgere bene il proprio compito grazie alla loro saggezza pratica. La politica è però finalizzata alla filosofia in quanto deve creare le condizioni affinché si possano coltivare la scholè (tempo libero) e le attività teoretiche (tra cui rientrano, oltre alla filosofia, anche la matematica, la fisica, lo studio del cielo).

La filosofia greca rappresenta, nell'ambito della storia della filosofia occidentale, il primo momento dell'evoluzione del pensiero filosofico. Dal punto di vista cronologico, si identifica questa fase con il periodo che va dal VII secolo a.C. alla chiusura dell'Accademia di Atene, avvenuta nel 529 d.C. secondo l'editto di Giustiniano.

La gnoseologia (AFI: /ɲozeoloˈʤia/; dal greco gnòsis, «conoscenza», + lògos, «discorso»), chiamata anche teoria della conoscenza, è quella branca della filosofia che studia la natura della conoscenza. In particolare, così come si è consolidata nell'età moderna ad opera della speculazione filosofica di Kant, la gnoseologia si occupa dell'analisi dei fondamenti, dei limiti e della validità della conoscenza umana, intesa essenzialmente come relazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.Occorre precisare che nell'ambito della cultura anglosassone la teoria della conoscenza è chiamata anche e soprattutto epistemology, laddove in Italia con il termine epistemologia si designa essenzialmente quella branca della gnoseologia che si occupa della conoscenza scientifica o, in un senso ancora più specifico, la filosofia della scienza.

In filosofia per sostanza, dal latino substantia, ricalcato dal greco ὑποκείμενον (hypokeimenon), letteralmente traducibile con "ciò che sta sotto", si intende ciò che è nascosto all'interno della cosa sensibile come suo fondamento ontologico. La sostanza è quindi ciò che di un ente non muta mai, ciò che propriamente e primariamente è inteso come elemento ineliminabile, costitutivo di ogni cosa per cui lo si distingue da ciò che è accessorio, contingente, e che Aristotele chiama accidente. Per sostanza, in altre parole, si intende ciò che è causa sui, ovvero ha la causa di sé in se stessa e non in altro. Il termine "sostanza" e l'aggettivo "sostanziale" vengono spesso utilizzati, nel linguaggio comune, come sinonimi di essenza ed "essenziale": ciò che è fondamentale alla costituzione di ciò a cui ci si riferisce. In effetti l'origine etimologica e il significato filosofico dei due termini, apparentemente simili, sono diversi: al termine "sostanza" (dal greco ὑποκείμενον), introdotto da Aristotele, corrisponde la definizione sopra citata. il termine "essenza" (dal greco οὐσία), già presente in Platone, vuol dire ciò che realmente è, ciò per cui una cosa è quel che è anziché un'altra cosa.In senso più specifico: «alla sostanza, che è la realtà individuale nella sua autonoma esistenza e sussistenza, l'essenza si contrappone come la forma generale», «l'universale natura delle singole cose appartenenti allo stesso genere o specie.»

La teoria dell'attualità, o attualismo, è un principio comune a vari ambiti che considera reale tutto ciò che esiste attualmente, nel fluire presente del tempo, negando o relativizzando l'esistenza di entità immutabili o di forme ideali potenziali ritenute anteriori alla realtà attuale. Si tratta a ogni modo di un principio che assume diversi significati, in filosofia, psicologia, antropologia, logica temporale.

La dialettica è uno dei principali metodi argomentativi della filosofia. Essa consiste nell'interazione tra due tesi o princìpi contrapposti (simbolicamente rappresentati nei dialoghi platonici da due personaggi reali) ed è usata come strumento di indagine della verità. L'etimologia deriva dai termini della lingua greca antica dià-legein (cioè «parlare attraverso», ma anche «raccogliere») + tèchne, ovvero "arte" del dialogare, e del riunire insieme.

Aurelio Agostino d'Ippona (in latino: Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana e lingua latina. Conosciuto come sant'Agostino, è Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, detto anche Doctor Gratiae ("Dottore della Grazia"). Forse il maggiore rappresentante della Patristica, è stato definito da Monsignor Antonio Livi «il massimo pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto». Se le Confessioni sono la sua opera più celebre, si segnala per importanza, nella vastissima produzione agostiniana, La città di Dio.