- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della Repubblica di Venezia inizia convenzionalmente con la nascita delle prime autonomie politiche nell'omonima laguna e dalla fondazione del Ducato di Venezia, e termina con l'annessione napoleonica del Veneto, comprendendo un periodo di oltre un millennio. Venezia è una città che nasce sui resti di un sistema di insediamenti periferico della X Regio romana detta Venetia et Histria, che in seguito alle invasioni barbariche, già dal VI secolo, iniziarono a popolarsi di latini qui immigrati, al sicuro dagli assalti germanici, grazie alla protezione dell'Impero bizantino, dall'età di Giustiniano presente sul territorio in diverse forme amministrative. La lontananza geografica dalla capitale imperiale Costantinopoli, da Ravenna, e il crescente sviluppo economico furono le circostanze che permisero alla popolazione locale di raggiungere una discreta autonomia amministrativa che portò poi alla nascita di uno Stato autonomo comunemente noto come Repubblica di Venezia. In breve la città conquistò l'egemonia politica e militare nell'Adriatico e, fino alla Battaglia di Lepanto, in tutto il Mediterraneo, diventando pure il principale porto marittimo e centro di scambi economici. La società veneziana sentì ampiamente della grandezza del proprio Stato, partecipando attivamente alle decisioni e alle azioni militari internazionali, tanto che da un'organizzazione e cultura prettamente municipale a Venezia si formò presto una identità territoriale e un ordine civile a carattere nazionale. Va fatto notare che Venezia dal 1300 al 1500 è la terza città più popolata d'Europa e fino al 1700 una delle prime 5 in Europa.

Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia; tuttavia, oltre alle quattro più note, sono considerate repubbliche marinare anche Ancona, Gaeta e la piccola Repubblica di Noli, alle quali si può aggiungere, in Dalmazia, Ragusa. È da notare tuttavia che tale raggruppamento è una ricostruzione retroattiva artificiosa, in quanto queste entità non erano collegate tra loro, non si autodefinivano in questo modo, non erano le uniche ad intraprendere attività sul mare, né erano tutte coeve. Considerando le loro condizioni politiche, non erano tutte repubbliche, non erano tutte città-stato, avevano forme politiche molto diverse, aree di influenza diversa con territori di grandezza differente, utilizzando lingue diverse (sebbene sempre un dialetto romanzo), monete diverse e usanze disomogenee, non avendo praticamente molto in comune se non l'ubicazione presso il mare e un'economia strettamente legata ad esso. Uniformemente disseminate lungo la penisola italiana - al Nord, al Centro e al Sud - le repubbliche marinare furono importanti non solo per la storia della navigazione e del commercio: oltre a preziose merci altrimenti introvabili in Europa, nei loro porti arrivavano anche nuove idee artistiche e notizie su paesi lontani; con le repubbliche marinare l'Europa rialzava nuovamente lo sguardo verso gli altri continenti. Nonostante la rivalità commerciale che le metteva l'una contro l'altra, queste città, per la loro intraprendenza, lo spirito di avventura e la capacità di risorgere dopo tempi difficili, sono sempre state considerate una grande gloria per l'Italia. Durante lo scorrere dei secoli, le repubbliche marinare, sia le più note, sia quelle meno note, vissero altalenanti fortune, che misero in luce ora l'una, ora l'altra città. Nel IX e nel X secolo, tale fenomeno ebbe inizio con Amalfi e Gaeta, che presto raggiunsero il loro periodo di massimo splendore. Intanto Venezia iniziava la sua ascesa graduale, mentre le altre città vivevano ancora la lunga gestazione che le avrebbe portate all'autonomia e a dar seguito alla loro vocazione marinara. Dopo l'XI secolo, Amalfi e Gaeta declinarono rapidamente, mentre Genova e Venezia divennero le repubbliche più potenti, seguite da Pisa, che visse il suo momento più florido nel XIII secolo, e da Ancona e Ragusa, alleate per resistere alla potenza veneziana. Dopo il XIV secolo, mentre Pisa declinava sino a perdere la sua libertà, Venezia e Genova continuarono a dominare la navigazione, seguite da Ragusa e Ancona, che vissero nel XV secolo il loro momento aureo. Nel XVI secolo, con la perdita di autonomia di Ancona, rimasero solo le repubbliche di Venezia, Genova e Ragusa, che vissero ancora momenti di grande splendore sino a metà del Seicento, seguiti da più di un secolo di lenta e dorata decadenza che si concluse con l'invasione napoleonica.

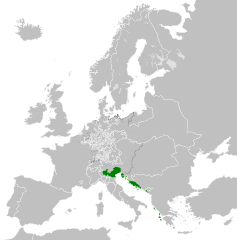

La Repubblica di Venezia, a partire dal XVII secolo Serenissima Repubblica di Venezia, è stata una repubblica marinara con capitale Venezia. Fondata secondo la tradizione nel 697 da Paoluccio Anafesto, nel corso dei suoi millecento anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Inizialmente estesa nell'area del Dogado (territorio attualmente assimilabile alla città metropolitana di Venezia) nel corso della sua storia annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro e dell'Albania oltre a numerose isole del mare Adriatico e dello Ionio orientale. Al massimo della sua espansione, tra il XIII e il XVI secolo, governava anche il Peloponneso, Creta e Cipro, la gran parte delle isole greche, oltre a diverse città e porti del Mediterraneo orientale. Le isole della laguna di Venezia nel VII secolo, dopo aver conosciuto un periodo di sostanziale aumento della popolazione, si organizzarono nella Venezia marittima, un ducato bizantino dipendente dall'esarca di Ravenna. Con la caduta dell'esarcato e l'indebolimento del potere bizantino sorse il Ducato di Venezia, guidato da un doge e stabilito sull'isola di Rialto, divenne prospero grazie al commercio marittimo con l'Impero bizantino e con gli altri stati orientali. Al fine di salvaguardare le rotte commerciali tra il IX e l'XI secolo il Ducato condusse diverse guerre che gli assicurarono il completo dominio sull'Adriatico. Grazie alla partecipazione alle crociate la penetrazione nei mercati orientali si fece sempre più forte e fra il XII e il XIII secolo Venezia riuscì a estendere il suo potere in numerosi empori e scali commerciali orientali. La supremazia sul mar Mediterraneo condusse la Repubblica allo scontro con Genova che perdurò fino al XIV secolo, quando, dopo esserne uscita vincitrice, Venezia cominciò l'espansione su terraferma. L'espansione veneziana però portò alla coalizzazione della monarchia asburgica, della Spagna e della Francia nella Lega di Cambrai che nel 1509 sconfisse la Repubblica di Venezia nella battaglia di Agnadello. Pur mantenendo la gran parte dei suoi possedimenti di terraferma, Venezia ne uscì sconfitta e il tentativo di espandere i domini orientali causò una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano che si concluse solo nel XVIII secolo con la Pace di Passarowitz del 1718, e che causò la perdita di tutti i possedimenti nell'Egeo. Seppur ancora fiorente centro culturale la potenza veneziana fu definitivamente sconfitta da Napoleone che pose fine alla Repubblica di Venezia nel 1797 con la ratifica del trattato di Campoformio. Nel corso della sua storia la Repubblica di Venezia si contraddistinse per il suo ordinamento politico. Ereditato dalle precedenti strutture amministrative bizantine aveva come capo della Stato la figura del doge, carica che divenne elettiva dalla fine del IX secolo. Oltre al doge l'amministrazione della Repubblica era diretta da diverse assemblee: il Maggior Consiglio, con funzioni legislative, cui fu affiancato il Minor Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci competenti in materia giudiziaria e il Senato.