- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Complesso monumentale delle Murate si trova a Firenze, in un quadrilatero compreso tra via Ghibellina, via dell'Agnolo e viale della Giovine Italia. Occupa circa 14.500 m². Attualmente (aprile 2018) comprende: un ex monastero quattrocentesco che ha svolto funzioni carcerarie dal 1883 al 1985; due piazze (piazza delle Murate, ad est, e piazza della Madonna della Neve, ad ovest), una via (via delle vecchie Carceri), un ampio cortile destinato a parcheggio e una cappella (Cappella della Madonna della Neve). Al piano terra si trovano attività commerciali, ristorative e ricreative, luoghi di aggregazione, locali espositivi, residenze d'artista, uffici pubblici e un'area dedicata alla formazione digitale. Ai piani superiori sono stati realizzati appartamenti di edilizia popolare. Alcuni spazi sono in attesa di riqualificazione. Si accede al complesso da via Ghibellina ai numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, da via dell'Agnolo 1 (interni da 1A a 1M) e dal viale della Giovine Italia.

Per chiese di Parma si intendono gli edifici di culto cristiani della città di Parma.

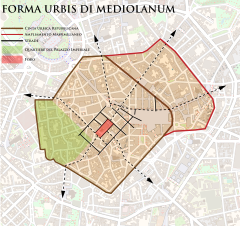

Le basiliche paleocristiane di Milano sono le prime chiese cristiane costruite nella città a partire dal 313, subito dopo l'editto di Milano di Costantino, che ammise il cristianesimo tra le religioni praticate nell'Impero romano. La maggior parte fu edificata in epoca romana tardoimperiale nel periodo in cui la città romana di Mediolanum (la moderna Milano) era capitale dell'Impero romano d'Occidente (ruolo che ricoprì dal 286 al 402). Le chiese più antiche furono la cattedrale di Santa Maria Maggiore (Basilica vetus), la basilica di Santa Tecla e la basilica di San Lorenzo Maggiore (Basilica palatina), mentre quelle "ambrosiane", cioè quelle volute da sant'Ambrogio, furono la basilica di San Nazaro in Brolo (Basilica apostolorum), la basilica di Sant'Ambrogio (Basilica martyrum), la basilica di San Dionigi (Basilica prophetarum) e la basilica di San Simpliciano (Basilica virginum). Altre chiese paleocristiane di Milano furono la basilica di San Giovanni in Conca (Basilica evangeliorum), la basilica di San Vittore al Corpo (Basilica portiana), la basilica di San Calimero (Basilica sancti Calimerii) e la basilica di Sant'Eustorgio (Basilica trium magorum), mentre l'unica costruita dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente fu la basilica di San Vincenzo in Prato (Basilica virginum).

La cappella Pazzi è una delle più note architetture rinascimentali, esemplare e rigorosa, capolavoro di Filippo Brunelleschi, e si trova incastonata nel primo chiostro della basilica di Santa Croce a Firenze.

La basilica di Sant'Eustorgio (nome originario paleocristiano basilica trium magorum) è una basilica cattolica, situata nell'omonima piazza a Milano, nei pressi di Porta Ticinese. Successivamente dedicata a Eustorgio di Milano, venne edificata in epoca romana tardoimperiale nel periodo in cui la città romana di Mediolanum (la moderna Milano) era capitale dell'Impero romano d'Occidente (ruolo che ricoprì dal 286 al 402). È una delle basiliche paleocristiane di Milano. La basilica fu fondata probabilmente intorno all'anno 344. Secondo la tradizione, Sant'Eustorgio ricevette direttamente dall'imperatore Costante I, come dono, un enorme sarcofago di pietra contenente le reliquie dei Magi, da cui il nome originario paleocristiano della basilica, proveniente dalla Basilica di Santa Sofia di Costantinopoli (dove erano stati inumati diversi decenni prima dall'imperatrice Sant'Elena, che li aveva ritrovati durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa). L'attuale facciata della basilica, il cui progetto originale era risalente al secolo XII, è frutto di un restauro in stile neoromanico, compiuto dall'ingegnere Giovanni Brocca tra il maggio 1864 e l'agosto 1865. Nel transetto destro della basilica è collocato un antico sarcofago romano che conteneva, secondo la tradizione, le spoglie dei tre Magi che Eustorgio trasportò da Costantinopoli alla basilica di Santa Tecla. Le reliquie, che furono trafugate durante il saccheggio delle truppe di Federico Barbarossa nel 1162, furono in parte restituite nel 1904 venendo custodite nella teca posta sopra l'altare della cappella dei Magi. Degne di nota sono anche la cappella dei Visconti e la cappella Portinari, mentre le opere d'arte presenti nella basilica di Sant'Eustorgio che hanno particolare valenza artistica sono l'ancona della Passione, l'arca di Gaspare Visconti, l'arca di san Pietro martire, il monumento funebre a Giacomo Brivio, il monumento funebre a Pietro Torelli e monumento funebre di Stefano e Valentina Visconti.

La basilica di Sant'Ambrogio (basilega de Sant Ambroeus in dialetto milanese), il cui nome completo è basilica romana minore collegiata abbaziale prepositurale di Sant'Ambrogio (nome originario paleocristiano basilica martyrum), è una delle più antiche chiese di Milano. Si trova in piazza Sant'Ambrogio e rappresenta non solo un monumento dell'epoca paleocristiana e romanica, ma anche un punto fondamentale della storia milanese e della Chiesa ambrosiana. È tradizionalmente considerata la seconda chiesa per importanza della città dopo il Duomo di Milano. Insieme alla basilica prophetarum, alla basilica apostolorum ed alla basilica virginum, la basilica martyrum è annoverata tra le quattro basiliche ambrosiane, ovvero quelle fatte costruire da sant'Ambrogio. Edificata tra il 379 e il 386 in epoca romana tardoimperiale per volere del vescovo di Milano Ambrogio, nell'epoca in cui la città romana di Mediolanum (la moderna Milano) fu capitale dell'Impero romano d'Occidente (ruolo che ricoprì dal 286 al 402), venne quasi totalmente ricostruita assumendo l'aspetto definitivo tra il 1088 e il 1099. Della chiesa originale paleocristiana del IV secolo la nuova basilica dell'XI secolo ereditò scrupolosamente la pianta: tre navate absidate senza transetto con quadriportico antistante. Il suo complesso architettonico è composto dal monastero di Sant'Ambrogio, dalla canonica di Sant'Ambrogio, dalla chiesa di San Sigismondo e dalla basilica. È una delle basiliche paleocristiane di Milano. Notevoli, da un punto di vista artistico, sono il portale dell'ingresso principale della basilica, che è caratterizzato da una minuziosa decorazione a rilievo, l'altare di Sant'Ambrogio, realizzato tra l'824 e l'859 da Vuolvino su commissione dell'arcivescovo di Milano Angilberto II e avente un prezioso paliotto aureo in rilievo con pietre incastonate su tutti e quattro i lati, il ciborio di epoca ottoniana, che si poggia su quattro colonne in porfido rosso e che presenta, sulle quattro facce, altorilievi in stucco, nonché il catino absidale, che è decorato da un mosaico che risale all'XI secolo, e il sacello paleocristiano di San Vittore in ciel d'oro, che risale al V secolo e che ha una volta completamente decorata da foglia d'oro. Il sacello di San Vittore in ciel d'oro ha le pareti laterali ricoperte da un mosaico dove sono raffigurati sei santi, tra cui sant'Ambrogio; quest'ultima è la più antica raffigurazione conosciuta del santo milanese.

L'architettura rinascimentale è quella fase dell'architettura italiana che si sviluppò dal 1420 alla metà del XVI secolo, con il ritorno alla vita dell'antichità classica.Caratteristiche principali dell'architettura rinascimentale sono infatti la sensibilità verso il passato antico, la ripresa degli ordini classici, l'articolazione chiara nelle piante e negli alzati, nonché le proporzioni tra le singole parti degli edifici.Lo stile del cosiddetto "primo rinascimento" ebbe origine a Firenze, favorito dall'affermazione della borghesia e della cultura umanistica, fiorendo poi in altre corti come quelle di Mantova e di Urbino. La successiva fase cinquecentesca, detta "Rinascimento classico", ebbe in Roma il nuovo centro della vita artistica, coesistendo nello stesso secolo con il Manierismo, che è generalmente considerato dalla storiografia come la terza fase del Rinascimento.Nei secoli seguenti le idee architettoniche elaborate in Italia si propagarono anche nel resto d'Europa, ma le opere che ne scaturirono ebbero poco in comune con le caratteristiche dell'architettura italiana, consistenti nella ripresa di particolari romani e nel senso di equilibrio e stabilità.

L'abbazia di Santa Maria delle Carceri, conosciuta anche come abbazia di Carceri, è un'abbazia situata nel comune di Carceri nella bassa padovana. Fondata nel XII secolo come ospizio per i pellegrinaggi dirigetti verso Roma lungo la via padovana, fu ampliata dal XV al XVII secolo dai monaci camaldolesi. Dopo essere stata venduta nel 1690 per finanziare la guerra della Repubblica di Venezia contro l'Impero ottomano, rimase abbandonata fino alla metà del XX secolo.