- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Wilhelm Richard Wagner (in italiano pronunciato /ˈvaɡner/; in tedesco ['vɪlhɛlm 'ʀɪçaʀt 'va:gnɐ]; Lipsia, 22 maggio 1813 – Venezia, 13 febbraio 1883) è stato un compositore, poeta, librettista, filosofo, regista teatrale, direttore d'orchestra e saggista tedesco. Citato a volte nei testi in lingua italiana come Riccardo Wagner, è riconosciuto come uno dei più importanti musicisti di ogni epoca e, in particolare, come il più grande del romanticismo. Wagner è soprattutto noto per la riforma del teatro musicale. Diversamente dalla maggioranza degli altri compositori di opera lirica, Wagner, autodidatta, scrisse sempre da sé il libretto e la sceneggiatura per i suoi lavori. Le composizioni di Wagner, in particolare quelle del suo ultimo periodo, sono rilevanti per la loro tessitura contrappuntistica, il ricco cromatismo, le armonie, l'orchestrazione e per l'uso della tecnica del Leitmotiv: temi musicali associati a persone, luoghi o sentimenti. Inoltre fu il principale precursore del linguaggio musicale moderno: l'esasperato cromatismo del Tristano avrà infatti un effetto fondamentale nello sviluppo della musica classica. Egli trasformò il pensiero musicale attraverso la sua idea di Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale), sintesi delle arti poetiche, visuali, musicali e drammatiche. Questo concetto trova la sua realizzazione nel Festspielhaus di Bayreuth, il teatro da lui costruito per la rappresentazione dei suoi drammi, dove tuttora si svolge il Festival di Bayreuth, dedicato completamente al compositore di Lipsia. La sua arte rivoluzionaria, su cui sono presenti, dal punto di vista dei libretti, influenze della tradizione della mitologia norrena, germanica e dei poemi cavallereschi, nonché quelle della filosofia di Arthur Schopenhauer, e dal punto di vista musicale influssi dell'intera storia della musica classica, scatenò reazioni contrastanti nel mondo artistico e divise critici e appassionati in "wagneriani"(Richard Strauss, Anton Bruckner e Gustav Mahler) e "antiwagneriani" (tra i secondi, nomi famosi come Brahms o Robert e Clara Schumann): fu anche per questo che il compositore conobbe il successo solo negli ultimi anni della sua vita. Il filosofo Friedrich Nietzsche, durante il periodo di amicizia con il compositore, considerò la musica delle sue opere fino alla tetralogia L'anello del Nibelungo come la rinascita dell'arte tragica in Europa, rappresentando il massimo esempio dello spirito dionisiaco nella storia della musica stessa, ossia il suo aspetto istintuale. In seguito, dopo una rottura umana e intellettuale che proseguirà anche dopo la morte di Wagner, lo stesso Nietzsche ritrattò le proprie idee definendo, al contrario, l'opera wagneriana come espressione di una civiltà decadente. Paradossalmente le argomentazioni del filosofo, nei due periodi contrastanti, sono fra le più citate sia dagli ammiratori che dai critici del compositore tedesco.

Marie de Gournay (Parigi, 6 ottobre 1565 – Parigi, 13 luglio 1645) è stata una scrittrice e filosofa francese. È grazie ai movimenti femministi della fine del XX secolo che questa donna notevole, femminista in anticipo sui tempi, "figlia acquisita" di Michel de Montaigne, è stata riconosciuta come scrittrice, filologa, traduttrice, poetessa e filosofa a pieno titolo.

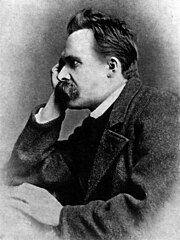

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: [ˈnit͡ʃe]; in tedesco: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːt͡ʃə] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. Fu cittadino prussiano fino al 1869, poi apolide (partecipò, comunque, alla guerra franco-prussiana come infermiere per sole due settimane). Considerato tra i massimi filosofi e scrittori di ogni tempo, ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del mondo occidentale nel XX secolo. La sua filosofia, in parte riconducibile al filone delle filosofie della vita, fu considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una prima fase "wagneriana", che comprende La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Richard Wagner per una "riforma mitica" della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano – nella stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero –, per culminare infine, pochi anni prima del crollo nervoso del 1889 e dalla paralisi progressiva che metteranno fine alla sua attività – probabile conseguenza di una patologia neurologica o neuropsichiatrica, oppure di neurosifilide – in una terza fase, prominente del suo pensiero, dedicata alla trasvalutazione dei valori e al nichilismo attivo, costellata dai concetti di oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza, fase che ha il suo apice (e inizio) con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra, seguito da altre importanti opere come Al di là del bene e del male, L'Anticristo e Il crepuscolo degli idoli. Morì, dopo 11 anni e mezzo di infermità, di polmonite nel 1900, ormai paralizzato e in preda a demenza dopo ripetuti ictus che lo avevano colpito, lasciando una notevole eredità filosofica.

L'ermeneutica è, in filosofia e filologia, la metodologia dell'interpretazione dei testi scritti.

Le Considerazioni inattuali (Unzeitgemässe Betrachtungen) è una raccolta di saggi di Friedrich Nietzsche, iniziati nel 1873 e conclusi nel 1876. Nel complesso si tratta della raccolta di quattro saggi (su 13 originariamente previsti) attinenti alle condizioni della cultura europea ai tempi di Nietzsche, con particolare attenzione a quella tedesca. Un quinto saggio, pubblicato postumo, era intitolato "Noi filologi", e fu diffuso come «Un compito per la filologia: la scomparsa».

Apollineo e dionisiaco è un'antitesi dei due principi o concetti fondamentali della filosofia di Friedrich Nietzsche, comparsi per la prima volta nell'ambito di un corso di lezioni sulla tragedia tenuto presso l'Università di Basilea nel 1870 e successivamente citati in un suo trattato intitolato La visione dionisiaca del mondo . Le due categorie approfondite nell'opera La nascita della tragedia (1872) rappresentano i due impulsi essenziali dai quali nacque l'antica tragedia attica, «opera artistica altrettanto dionisiaca quanto apollinea». Nell'ambito della polemica antipositivista della seconda metà dell'Ottocento in Europa, lo spiritualismo assunse un ruolo primario, ma fu lo stesso antipositivismo che si tradusse in termini spiritualistici, come dimostra la stessa terminologia nietzschiana che parla appunto di "spirito" apollineo e dionisiaco. Solo al principio del Novecento lo spiritualismo, ormai distintosi dall'antipositivismo, si costituì definitivamente come dottrina filosofica autonoma. Nell'opera postuma Ecce homo, un'autobiografia filosofica, Nietzsche analizza il valore dicotomico che contraddistingue la sua intera opera filosofica, descrivendo e rivedendo la sua vita alla luce dello spirito dionisiaco e del nichilismo passivo. In questo senso finirà l'autobiografia con una domanda: "Cristo o Dioniso?", vedendo nel cristianesimo la negazione dei valori vitali dell'Oltreuomo (Übermensch).