- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

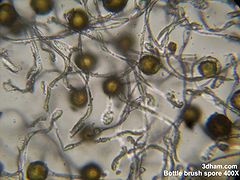

Per spora si possono intendere due diversi prodotti dei viventi: nel regno dei vegetali e dei funghi si tratta di cellule riproduttrici che germinando producono un nuovo individuo; fra i batteri invece, si tratta di una fase vitale che serve alla sopravvivenza estrema. In tutti e due i casi comunque esse sono in grado di disperdersi nell'ambiente per resistere a condizioni avverse e, successivamente, generare (o rigenerare) un individuo vitale, in habitat più o meno adatti alle loro condizioni di vita (temperatura ottimale, presenza di acqua e di sostanze nutrienti).

Un organismo vivente è un'entità, unicellulare o pluricellulare, soggetta alle leggi del mondo fisico ed al controllo da parte dei sistemi che esprimono l'informazione in esso contenuta. Tale informazione è codificata primariamente nel genoma e nel materiale genetico altrimenti veicolato, ad esempio negli organuli cellulari, ed è sottoposta a tutti i meccanismi tipici dell'espressione, compresi quelli evidenziati nell'epigenetica. Tale informazione, come descritto dalla genetica, viene ereditata verticalmente dagli organismi discendenti, o trasferita orizzontalmente.

Gli insetti o entomi (nome scientifico Insecta Linnaeus, 1758), sono una classe di animali appartenenti al grande phylum degli Arthropoda. Questa classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell'intero regno animale. Si ritiene che siano tra i più antichi colonizzatori delle terre emerse in quanto fossili di insetti rinvenuti risalgono al Devoniano. L'eterogeneità nella morfologia, nell'anatomia, nella biologia e nell'etologia ha conferito agli insetti, da oltre 300 milioni di anni, un ruolo di primo piano nella colonizzazione della Terra, in qualsiasi ambiente in cui vi sia sostanza organica, con manifestazioni di una notevole capacità di competizione. Gli insetti, di conseguenza, sono organismi che, in positivo o in negativo, hanno una stretta relazione con l'Uomo e le sue attività, fino a condizionarne, più o meno direttamente, l'economia, l'alimentazione, le abitudini e la salute. La biodiversità degli insetti è in diminuzione.

Le ammoniti (sottoclasse Ammonoidea) sono un gruppo di Molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano Inferiore (circa 400 milioni di anni fa) ed estintisi intorno al limite Cretaceo Superiore-Paleocene (65,5 ± 0,3 Ma) senza lasciare discendenti noti. Si tratta di animali di ambiente marino, caratterizzati da una conchiglia esterna composta prevalentemente di carbonato di calcio, sotto forma di aragonite, e in parte di una sostanza organica di natura proteica (conchiolina). La conchiglia era suddivisa internamente da setti in diverse camere, di cui il mollusco occupava solo l'ultima (camera d'abitazione). Le altre, che componevano il fragmocono (parte concamerata della conchiglia), erano utilizzate come "camere d'aria" (analogamente all'attuale Nautilus), riempite di gas e liquido camerale per controllare il galleggiamento dell'organismo. La pressione dei fluidi camerali era controllata da una sottile struttura organica tubolare riccamente vascolarizzata, in parte mineralizzata (il sifone), che attraversava tutti i setti e permetteva lo scambio di fluidi dal sangue e dai tessuti molli dell'animale alle camere tramite un processo di osmosi. L'ammonite poteva così variare la propria profondità (entro i limiti di resistenza meccanica della conchiglia) in maniera simile ai nautiloidi tuttora viventi. Verosimilmente le ammoniti, come tutti i cefalopodi conosciuti, erano organismi carnivori, e secondo gli studi disponibili svilupparono probabilmente un grande numero di adattamenti diversi, dalla predazione attiva di animali marini, alla microfagia (predazione di microorganismi), alla necrofagia (consumo di carne di organismi morti), e persino al cannibalismo (predazione di altre ammoniti, anche conspecifiche). La conchiglia delle ammoniti ha in generale la forma di una spirale avvolta su un piano (sebbene alcune specie, dette eteromorfe, abbiano un avvolgimento più complesso e tridimensionale) ed è proprio questa caratteristica ad aver determinato il loro nome. L'aspetto di questi animali, infatti, ricorda vagamente quello di un corno arrotolato, come quello di un montone (il dio egizio Amon era comunemente raffigurato come un uomo con corna di montone). Il celebre studioso romano Plinio il Vecchio (autore del trattato Naturalis Historia) definì i fossili di questi animali ammonis cornua, "corni di Ammone". Spesso il nome delle specie di Ammoniti termina in ceras, vocabolo greco (κέρας) il cui significato è, appunto, "corno" (p.es. Pleuroceras che etimologicamente significa corno con le coste). Le ammoniti sono considerate i fossili per eccellenza, tanto da essere spesso utilizzati come simbolo grafico della paleontologia. Per la loro straordinaria diffusione nei sedimenti marini di tutto il mondo e la loro rapida evoluzione, con variazioni nette nella morfologia e nell'ornamentazione della conchiglia, le ammoniti sono fossili guida di eccezionale valore. Sono utilizzati in stratigrafia per la datazione delle rocce sedimentarie, soprattutto dal Paleozoico Superiore a tutto il Mesozoico.

L'evoluzione, all'interno di una popolazione biologica, è il prodotto del mutamento dei caratteri trasmessi ereditariamente alle generazioni successive. A tale mutamento concorrono diversi fattori, quali le mutazioni genetiche (benché siano il più delle volte singolarmente poco significative, il loro lento accumularsi può portare alla comparsa di caratteristiche nuove), la selezione naturale, la deriva genetica. Il loro effetto determina l'evoluzione dei caratteri fino alla comparsa di nuove specie. Ogni organismo vivente sulla Terra condivide con gli altri un antenato comune, e questo è testimoniato dalle somiglianze tra i diversi organismi viventi (come la presenza in ognuno di acidi nucleici, di un identico codice genetico, di uguali amminoacidi) e dalla paleontologia. Charles Darwin lo aveva ipotizzato nella sua teoria, intuendo che l'evoluzione delle specie fosse determinante e vide nella selezione naturale il motore fondamentale dell'evoluzione della vita sulla Terra. Una prima conferma si ebbe con le leggi di Mendel sull'ereditarietà genetica dei caratteri, nel XIX secolo. Solo più tardi, grazie ai nuovi strumenti di indagine e con la scoperta del DNA i princìpi generali dell'evoluzione furono provati. La comunità scientifica dibatte ancora su alcuni aspetti teorici dell'evoluzione che restano un campo di ricerca estremamente vitale. Il concetto di evoluzione ha costituito una rivoluzione scientifica nell'intera cultura occidentale, ha stimolato riflessioni in ambito filosofico e ispirato teorie e modelli che toccano quasi ogni aspetto della conoscenza.

La biologia evolutiva è la disciplina scientifica della biologia che analizza l'origine e la discendenza delle specie, così come i loro cambiamenti, la loro diffusione e diversità nel corso del tempo. Uno studioso di biologia evolutiva è noto come biologo dell'evoluzione o, meno formalmente, evoluzionista. L'anatomia, la fisiologia, il metabolismo e la biochimica degli organismi viventi, vanno a comporre la manifestazione somatica (fenotipo) del patrimonio genetico delle specie (genotipo). Variazioni nel genotipo corrispondono a variazioni del fenotipo degli organismi, pertanto i biologi dell'evoluzione analizzano la variabilità genetica nelle popolazioni, le variazioni delle frequenze geniche nelle popolazioni e gli effetti delle forze evolutive sul pool genico di una popolazione. La biologia evolutiva non risponde agli interrogativi riguardanti l'origine della vita, intesa come la comparsa dei primi organismi viventi, o sull'origine del cosmo, intesa come la comparsa della materia, bensì indaga tutti quei fenomeni che possono portare ad una spiegazione scientifica dell'attuale biodiversitàA partire dalla fine degli anni novanta ad oggi, le sempre nuove competenze scientifiche ed i progressi nei metodi di ricerca scientifica, hanno portato a non considerare più il genoma come un'entità stabile o statica, soggetta agli influssi apportati da variazioni esterne (mutageni, intercalanti), bensì come un'entità dinamica, in grado anche di variare spontaneamente e dotato anche dell'intrinseca proprietà di plasticità e di riarrangimento autonomo della propria struttura, ciò ha portato alla nascita di una nuova disciplina scientifica definita biologia evolutiva dello sviluppo. La biologia evolutiva è un campo interdisciplinare, dato che interessa scienziati di un'ampia varietà di discipline sia di campo che di laboratorio. Per esempio, interessa di solito scienziati che hanno conoscenze specialistiche su organismi particolari, come la mammologia, l'ornitologia o l'erpetologia, ma si servono di questi organismi per strategie di ricerca finalizzate a trovare le risposte a domande generali riguardo all'evoluzione. Interessa poi anche i paleontologi e i geologi che tramite i fossili trovano risposte sul tempo e le modalità di evoluzione della vita, così come i teorici in aree come la genetica delle popolazioni e la psicologia dell'evoluzione. Negli anni novanta la biologia dello sviluppo rientrò a far parte della biologia evolutiva, dopo la sua esclusione iniziale dal Neodarwinismo, attraverso lo studio della biologia evolutiva dello sviluppo. Le sue conclusioni vengono estese fortemente a nuove discipline che studiano l'evoluzione socioculturale del genere umano e il l'evoluzione del comportamento. Le strutture di idee e strumenti concettuali della biologia evolutiva stanno trovando applicazione inoltre nello studio di una gamma di argomenti che include la computazione e la nanotecnologia. La vita artificiale è una branca della bioinformatica che tenta di modificare o persino ricostruire l'evoluzione di organismi descritta dalla biologia evolutiva. Di solito questo viene eseguito servendosi della matematica e dei modelli al computer.

La biologia (dal greco βιολογία, composto da βίος, bìos = "vita" e λόγος, lògos = "studio") è la scienza che studia la vita, ovvero i processi fisici e chimici dei fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi, inclusa la loro biochimica, meccanismi molecolari, genetica, anatomia, fisiologia, nonché processi emergenti come adattamento, sviluppo, evoluzione, interazione tra gli organismi e comportamento. Nonostante l'elevata complessità della disciplina, vi sono alcuni concetti unificanti all'interno di essa che ne regolano lo studio e la ricerca: la biologia riconosce infatti la cellula come l'unità di base della vita, i geni come la struttura di base dell'ereditarietà e l'evoluzione darwiniana per selezione naturale come il processo che regola la nascita e l'estinzione delle specie. Tutti gli organismi viventi, sia unicellulari che pluricellulari, sono sistemi aperti che sopravvivono trasformando l'energia e diminuendo l'entropia locale del sistema per regolare il loro ambiente interno e mantenere una condizione stabile e vitale definita omeostasi. La biologia conduce ricerche utilizzando il metodo scientifico per testare la validità di una teoria in modo razionale, imparziale e riproducibile che consiste nella formazione di ipotesi, nella sperimentazione e nell'analisi dei dati per stabilire la validità o l'invalidità di una teoria scientifica. Le sottodiscipline della biologia sono definite dall'approccio d'indagine e dal tipo di sistema studiato: la biologia teorica utilizza metodi matematici per formulare modelli quantitativi mentre la biologia sperimentale effettua esperimenti empirici per testare la validità delle teorie proposte ed avanzare la conoscenza umana riguardo ai meccanismi alla base della vita e come questa sia comparsa e si sia evoluta da materia non vivente circa 4 miliardi di anni fa mediante un graduale aumento della complessità del sistema. Vedi settori della biologia.