- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Firenze (AFI: /fi r n e/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjo r n a/; Florentia in latino) un comune italiano di 379 194 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della citt metropolitana con una popolazione di 1 011 349 abitanti, ottavo comune italiano per popolazione e il primo della Toscana, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia, una conurbazione che conta oltre 1 520 000 abitanti. Nel Medioevo stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'et moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati pi ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della citt un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanit UNESCO dal 1982, considerata luogo d'origine del Rinascimento la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonch rinomata tra le pi belle citt del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Lorenzo de Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la pi alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

Lodovico Meneghetti (Novara, 2 giugno 1926 – Milano, 19 luglio 2020) è stato un architetto, urbanista e accademico italiano. Laureatosi in architettura al Politecnico di Milano nel 1952, l’anno seguente Lodovico Meneghetti fonda a Novara, con Vittorio Gregotti e Giotto Stoppino, lo studio di architettura, urbanistica e design Architetti Associati Vittorio Gregotti, Lodovico Meneghetti e Giotto Stoppino. Il sodalizio, attivo anche a Milano dal 1963, si scioglie nell’ottobre del 1969: anno in cui i tre architetti lasciarono definitivamente lo studio in via De Togni a Milano.Chiamato nell’Msa (Movimento studi per l’architettura) e nell’Adi (Associazione disegno industriale), in seguito aderisce all’Inu (Istituto nazionale di urbanistica), diviene consulente della Gescal (Gestione case per lavoratori) e l’Ises (Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale) lo nominerà progettista di fiducia, soprattutto riguardo all’edilizia scolastica. Dal 1956 al 1960 è assessore all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’edilizia privata del Comune di Novara, nel 1962-1963 guida il gruppo di tecnici che progetta il nuovo piano regolatore generale, il piano di edilizia economica e popolare e il piano particolareggiato esecutivo sull’area di una grande caserma. Dal 1970 si impegna a tempo pieno nell’insegnamento e nella ricerca alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e nel 1972 accetta la direzione dell’Istituto di Urbanistica. Nel 1983 fonda con Giancarlo Consonni e Graziella Tonon l’archivio Piero Bottoni: una raccolta documentale di architettura, urbanistica, design, di politiche locali e nazionali. Direttore del dipartimento di Progettazione dell’architettura del Politecnico di Milano dal 1985 al 1988, rilancia la rivista «QD. Quaderni del Dipartimento di progettazione dell’architettura». È autore di numerosi libri e saggi su temi relativi al territorio, al paesaggio, alla città, alla cultura architettonica e urbanistica, al compito sociale del design, ai problemi della scuola nell’insegnamento del progetto ed infine al ruolo delle amministrazioni pubbliche. Dal 2003 è opinionista di Eddyburg (sottotitolo originale Giornale e archivio di urbanistica politica e altre cose): sito, che si occupa di città, società e politica, fondato nello stesso anno dall’ingegnere urbanista Edoardo Salzano.

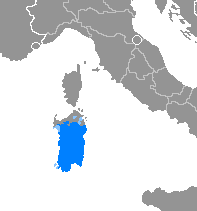

Il sardo (nome nativo sardu /ˈsaɾdu/, lìngua sarda /ˈliŋɡwa ˈzaɾda/ nelle varianti campidanesi o limba sarda /ˈlimba ˈzaɾda/ nelle varianti logudoresi e in ortografia LSC) è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino. È parlata nell'isola della Sardegna. È classificata come lingua romanza occidentale o insulare e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino; a titolo di esempio, lo storico Manlio Brigaglia rileva che la frase in latino pronunciata da un romano di stanza a Forum Traiani Pone mihi tres panes in bertula ("Mettimi tre pani nella bisaccia") corrisponderebbe alla sua traduzione in sardo corrente Ponemi tres panes in sa bèrtula. Sebbene la base lessicale sia quindi in massima misura di origine latina, il sardo conserva tuttavia diverse testimonianze del sostrato linguistico degli antichi Sardi prima della conquista romana: si evidenziano etimi protosardi e, in misura minore, anche fenicio-punici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi. In età medievale, moderna e contemporanea la lingua sarda ha ricevuto influenze di superstrato dal greco-bizantino, ligure, volgare toscano, catalano, castigliano e italiano. Dal 1997 la legge regionale riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto all'italiano. Dal 1999 è anche tutelata dalla legge nazionale sulle minoranze linguistiche; fra le dodici minoranze in questione, quella sarda è la più robusta in termini assoluti ma è anche quella che più ha conosciuto un decremento in termini relativi.

L'infermiere (Dottore in Infermieristica) è il professionista sanitario responsabile unico della pianificazione e gestione del processo assistenziale (assistenza infermieristica), ossia, l'attività terapeutica, palliativa, riabilitativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, svolta su individui malati o sani, al fine di recuperare uno stato di salute adeguato e/o di prevenire l'insorgenza di alterazioni morfo-funzionali. Il percorso di studi in Italia prevede una strutturazione 3+2 oltre a percorsi specialistici( Master) e di dottorato di ricerca.

Federico Gorio (Milano, 20 luglio 1915 – Roma, 10 gennaio 2007) è stato un ingegnere, urbanista e docente universitario italiano. Ha operato nella seconda metà del Novecento, rappresentando una figura di primo piano nella cultura architettonica e urbanistica italiana, in costante relazione con alcuni principali esponenti del suo tempo: da Ludovico Quaroni a Mario Ridolfi, da Michele Valori a Mario Fiorentino.

Carlo Aymonino (Roma, 18 luglio 1926 – Roma, 4 luglio 2010) è stato un architetto italiano.

Campobasso (AFI: /kampoˈbasso/, ; Campuascio, Campuasce in campobassano) è un comune italiano di 49 028 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Molise. Prima città della regione per popolazione, sorge a 701 m s.l.m. (a 792 m il castello Monforte), risultando così, per altitudine, il terzo capoluogo di regione dell'Italia peninsulare dopo Potenza e L'Aquila, e il quarto capoluogo di provincia in assoluto, considerando anche Enna. La città, di probabile origine longobarda, si trova nella zona compresa tra i fiumi Biferno e Fortore. Il centro storico raccoglie numerose testimonianze delle diverse epoche della città, dalla duecentesca chiesa di San Leonardo, al quattrocentesco castello Monforte, e alla neoclassica cattedrale della Santissima Trinità. Nel 2018 Campobasso è stata insignita dal Ministero dei Beni Culturali del titolo di borgo di notevole interesse storico. La città è sede dell'Università degli Studi del Molise, dell'Arcidiocesi Metropolitana di Campobasso-Boiano, di una Scuola Allievi Carabinieri e di una Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Aversa (AFI: /aˈvɛrsa/) è un comune italiano di 51 170 abitanti della provincia di Caserta in Campania, elevato a città con decreto del presidente della Repubblica del 10 ottobre 1990. È il secondo comune più popoloso della provincia.Fondata nel 1030, nonché prima contea normanna d'Italia, la città di Aversa è posta al centro di un territorio pianeggiante conosciuto come agro aversano, vasta area rurale dell'antica Terra di Lavoro nota anche come Campania Felix. Dal 1053 è sede vescovile della diocesi di Aversa, ed è famosa anche per la produzione della mozzarella di bufala, del vino asprinio e del dolce Polacca. Prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis, è stata uno dei maggiori centri italiani per la produzione di canapa. Il nome della città deriva dal luogo della sua fondazione Sancti Pauli ad Averze. La radice del suo nome richiama quello di Velsu, una delle dodici antiche città etrusche non ancora individuate. Con il passare delle generazioni è stato poi corretto in Verzelus, Versaro e successivamente in Averse. La cittadina è nota anche per aver dato i natali ad alcuni tra i maggiori maestri della Scuola musicale napoletana come Domenico Cimarosa, Niccolò Jommelli e Gaetano Andreozzi.

L'attentato di via Rasella fu un'azione della Resistenza romana condotta il 23 marzo 1944 dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP), unità partigiane del Partito Comunista Italiano, contro un reparto delle forze d'occupazione tedesche, l'11ª Compagnia del III Battaglione del Polizeiregiment "Bozen", appartenente alla Ordnungspolizei (polizia d'ordine) e composto da reclute altoatesine. Fu il più sanguinoso e clamoroso attentato urbano antitedesco in tutta l'Europa occidentale. L'azione, del cui ordine dopo la guerra si assunse la responsabilità Giorgio Amendola, fu compiuta da una dozzina di gappisti (tra cui Carlo Salinari, Franco Calamandrei, Rosario Bentivegna e Carla Capponi) e consistette nella detonazione di un ordigno esplosivo improvvisato al passaggio di una colonna di soldati in marcia e nel successivo lancio di quattro bombe a mano artigianali sui superstiti. Causò la morte di trentatré soldati tedeschi (non si hanno informazioni certe circa eventuali decessi tra i feriti nei giorni seguenti) e di due civili italiani (tra cui il dodicenne Piero Zuccheretti), mentre altre quattro persone caddero sotto il fuoco di reazione tedesco. Il 24 marzo, senza nessun preavviso, seguì la rappresaglia tedesca consumata con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono uccisi 335 prigionieri completamente estranei all'azione gappista, tra cui dieci civili rastrellati nelle vicinanze di via Rasella immediatamente dopo i fatti. Fin dalle prime reazioni, l'attentato è stato al centro di una lunga serie di controversie (anche in sede storiografica) sulla sua opportunità militare e legittimità morale, che lo hanno reso un caso paradigmatico della «memoria divisa» degli italiani. Nella lunga storia processuale dei fatti del marzo 1944, anche la legittimità giuridica dell'attentato è stata oggetto di valutazioni diverse: sul piano del diritto internazionale bellico è stato giudicato, da tutte le corti militari britanniche e italiane che hanno processato e condannato gli ufficiali tedeschi responsabili delle Fosse Ardeatine, un atto illegittimo in quanto compiuto da combattenti privi dei requisiti di legittimità previsti dalla IV Convenzione dell'Aia del 1907; sul piano del diritto interno italiano è stato invece considerato, in tutte le sentenze emesse sul caso da giudici civili e penali, un atto di guerra legittimo in quanto riferibile allo Stato italiano allora in guerra con la Germania. Tale riconoscimento di legittimità ebbe luogo, secondo l'interpretazione di alcune sentenze al riguardo proposta da alcuni autori, in forza di una legislazione successiva al compimento dell'attentato; secondo l'interpretazione delle medesime sentenze presentata da altri autori, l'attentato era da considerarsi legittimo anche al momento della sua attuazione. Le motivazioni dell'attentato sono diverse: secondo un'intervista resa nel 1946 dal gappista Rosario Bentivegna, «scuotere la popolazione, eccitarla in modo che si sollevasse contro i tedeschi»; secondo la deposizione di Giorgio Amendola al processo Kappler (1948), indurre i tedeschi al rispetto dello status di Roma città aperta smilitarizzando il centro urbano; secondo la Commissione storica italo-tedesca (2012), contrastare l'occupante e «scuotere la maggioranza della popolazione civile dallo stato di attesa passiva in cui versava». Tutte assai discusse, le motivazioni hanno costituito tra l'altro l'oggetto di una teoria del complotto che non ha trovato alcun riscontro né in sede storiografica né in sede giudiziale.