- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La mitologia greca fu ed è la raccolta e quindi lo studio dei mitigreci appartenenti alla cultura religiosa degli antichi greci e che riguardano, in particolare, i loro dèi ed eroi. I miti greci furono raccolti in cicli che concernono le differenti aree del mondo ellenico. Unico elemento unificante è la composizione del pantheon greco, costituito da una gerarchia di figure divine che rappresentano anche le forze o aspetti della natura. Gli studiosi contemporanei studiano e analizzano gli antichi miti nel tentativo di fare luce sulle istituzioni politiche e religiose dell'antica Grecia e, in generale, di tutta l'antica civiltà greca. Si compone di una vasta raccolta di racconti che spiegano l'origine del mondo ed espongono dettagliatamente la vita e le avventure di un gran numero di dèi e dee, eroi ed eroine e altre creature mitologiche. Questi racconti inizialmente furono composti e diffusi in una forma poetica e compositiva orale, mentre sono invece giunti fino a noi principalmente attraverso i testi scritti dalla tradizione letteraria greca. Le più antiche fonti letterarie conosciute, i due poemi epici Iliade e Odissea, concentrano la loro attenzione sugli eventi che ruotano attorno alla vicenda della guerra di Troia. Altri due poemi quasi contemporanei alle opere omeriche, la Teogonia e Le opere e i giorni scritti da Esiodo, contengono invece racconti che riguardano la genesi del mondo, la cronologia dei sovrani celesti, il succedersi delle età dell'uomo, l'inizio delle sofferenze umane e l'origine delle pratiche sacrificali. Diversi miti sono contenuti anche negli Inni omerici, nei frammenti dei poemi del Ciclo epico, nelle poesie dei lirici greci, nelle opere dei tragediografi del V secolo a.C., negli scritti degli studiosi e dei poeti dell'età ellenistica e negli scrittori come Plutarco e Pausania. Gli argomenti narrati dalla mitologia greca furono anche rappresentati in molti manufatti: i disegni geometrici sulla superficie di vasi e piatti risalenti anche all'VIII secolo a.C. ritraggono scene ispirate al ciclo della guerra di Troia o alle avventure di Eracle. Anche in seguito, sugli oggetti d'arte saranno rappresentate scene tratte da Omero o da altri miti, così da fornire agli studiosi materiale supplementare a supporto dei testi letterari. Ebbe una grandissima influenza sulla cultura, le arti e la letteratura della civiltà occidentale e la sua eredità resta tuttora ben viva nei suoi linguaggi e nelle sue culture. È stata sempre presente nel sistema educativo, a partire dai primi gradi dell'istruzione, mentre poeti e artisti di tutte le epoche si sono ispirati a essa, mettendo in evidenza la rilevanza e il peso che i temi mitologici classici potevano rivestire in tutte le epoche della storia.

La letteratura greca, espressione dell'antica Grecia e della sua ricchissima cultura, è tra gli elementi fondanti dell'idea moderna di Occidente e di gran parte della cultura occidentale. Essa è usualmente datata dal IX-VIII secolo a.C. al 529, anno in cui l'imperatore Giustiniano ordinò la chiusura della scuola neoplatonica di Atene. La letteratura successiva in lingua greca è detta, pertanto, letteratura bizantina.

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

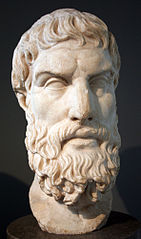

Epicuro (in greco antico: Ἐπίκουρος, Epíkouros, "alleato" o "compagno, soccorritore", in latino: Epicurus; Samo, 10 febbraio 341 a.C. – Atene, 270 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Discepolo dello scettico democriteo Nausifane e fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che si diffuse dal IV secolo a.C. fino al II secolo d.C., quando, avversato dai Padri della Chiesa subì un rapido declino, per essere poi rivalutato secoli dopo dalle correnti naturalistiche dell'Umanesimo, del Rinascimento e dal razionalismo laico illuminista.

Diego Lanza (Milano, 7 gennaio 1937 – Milano, 7 marzo 2018) è stato un grecista e accademico italiano, professore ordinario e successivamente emerito presso l'Università degli Studi di Pavia.

Diego Fusaro (Torino, 15 giugno 1983) è un saggista e opinionista italiano.

Il De vita beata è il VII libro dei Dialoghi di Lucio Anneo Seneca. È dedicato al fratello maggiore Anneo Novato ed è stato composto intorno al 58. In seguito a un’accusa, mossa da Publio Suillio, inizia una riflessione sul vero senso della felicità. Egli vuole dimostrare, in polemica con la dottrina epicurea, che la felicità non risiede nel piacere, ma nella virtù. Nella seconda parte del dialogo il filosofo risponde alle numerose accuse di coloro che criticavano il suo comportamento, apparentemente discordante da quanto da lui predicato nei suoi scritti.

Dario Del Corno (Milano, 3 marzo 1933 – Milano, 28 gennaio 2010) è stato un grecista, librettista, traduttore e accademico italiano.