- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Giovanni Eulero (o Johann Albrecht Euler, Johann Albert Euler) (27 novembre 1734 – 17 settembre 1800) è stato un matematico e astronomo russo e svizzero.Era il primo figlio di Leonardo Eulero, che emigrò a Pietroburgo il 17 maggio 1727. Sua madre Katharina Gsell (1707–1773) aveva per nonna materna Maria Sibylla Merian (1647–1717) e per padre il pittore Georg Gsell (1673–1740) che era emigrato in Russia nel 1716. Nel 1754 diventò membro dell'Accademia delle scienze di Berlino. Nel 1758, fu brevemente direttore dell'istituto di calcolo astronomico dell'università di Heidelberg. Tornato a Pietroburgo nel 1765, fu chiamato alla cattedra di fisica dell'Accademia di San Pietroburgo. Viveva al piano terra della casa del padre.Vinse sette premi accademici internazionali e nel 1771 fu eletto membro straniero dell'Accademia di Svezia.Nel 1789 la sua figlia più giovane sposò Bernoulli il giovane (1759–1789) che morì due mesi dopo il matrimonio.

Giovanni Battista Borsieri de Kanilfeld, noto anche con lo pseudonimo di Borserius de Kanifeld (Civezzano, 18 febbraio 1725 – Milano, 21 dicembre 1785), è stato un medico e accademico italiano.

Il donatismo fu un movimento religioso cristiano sorto in Africa nel 311 dalle idee del vescovo di Numidia, Donato di Case Nere (n. 270 ca.), soprannominato "il Grande" per la sua notevole eloquenza. La sua dottrina prese le mosse da una critica intransigente nei confronti di quei vescovi, che non avevano resistito alle persecuzioni di Diocleziano e avevano consegnato ai magistrati romani i libri sacri. Secondo i donatisti i sacramenti amministrati da tali vescovi (detti traditores, in quanto avevano compiuto una traditio, ovvero la consegna dei testi sacri ai pagani) non sarebbero stati validi. Questa posizione presupponeva, dunque, che i sacramenti non avessero efficacia di per sé, ma che la loro validità dipendesse dalla dignità di chi li amministrava. Il donatismo fu dichiarato eretico e non compatibile con la fede cristiana dal Concilio di Arles del 314, durante il quale, secondo gli scritti del vescovo e teologo cristiano san Ottato di Milevi, i testimoni di Donato deposero contro di lui e portarono papa Milziade a scagionare Ceciliano. Milziade morì tre mesi dopo la conclusione del Concilio. Il Concilio affermò come teologia dogmatica il fatto che l'efficacia dei Sacramenti non dipende dalla bontà di chi li conferisce e il carattere perpetuo da essi impresso. Donato fu anche considerato scismatico dopo le persecuzioni di Diocleziano e la condanna del donatismo fu ribadita dal Concilio di Cartagine del 411 per poi estinguersi a seguito della conquista islamica del Magreb. La vicenda dei donatisti è importante non solo per le questioni teologiche, ma anche perché contiene ed esprime una certa dose di nazionalismo punico (attuali Tunisia e Libia), misto a rivendicazioni di riscatto sociale delle classi più deboli, con conseguente ostilità verso Roma.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

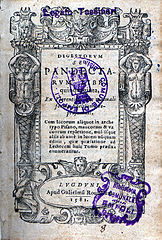

Il Digesto (latino Digesta o Pandectae) è una compilazione in 50 libri di frammenti di opere di giuristi romani realizzata su incarico dell'imperatore Giustiniano I. Promulgato il 16 dicembre 533 con la costituzione imperiale bilingue Tanta o Δέδωκεν entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno. Il Digesto è una parte del Corpus iuris civilis, una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale: il nome digesto deriva dal titolo delle raccolte effettuate da giuristi privati che utilizzavano appunto questo termine per indicare le antologie ragionate di iura. Le altre parti sono le Institutiones e il Codex. Una quarta parte, le Novellae Constitutiones, fu aggiunta successivamente. Il termine "Digesto" deriva dal latino digestus, participio perfetto del verbo digerere: "disporre classificando gli argomenti in modo ordinato"; i Digesti sono detti anche "Pandette", dal greco πανδέκται, "onnicomprensivi, riguardanti qualsiasi materia", per indicare la completezza delle norme della raccolta.

Claudio Leonardi (Sacco di Rovereto, 17 aprile 1926 – Firenze, 21 maggio 2010) è stato uno storico, filologo e latinista italiano, specializzato nello studio della letteratura latina medievale.

La Biblioteca Nazionale Braidense appartiene allo Stato e dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, del Ministero per i Beni e delle attività culturali e del turismo; è la terza biblioteca italiana per ricchezza del patrimonio librario, comprensivo di circa 1.500.000 unità. In virtù delle normative vigenti sul diritto di stampa, la Biblioteca riceve dagli editori di Milano e provincia il 40% delle pubblicazioni nazionali, il che concorre ad accrescerne di continuo il posseduto. Tra i maggiori sottoinsiemi di quest’ingente patrimonio ricordiamo: i 2.367 manoscritti, i 40.000 autografi, i 2.368 incunaboli, le 24.401 cinquecentine, le oltre 23.000 testate di periodici di cui 4.500 correnti, le 5.200 stampe fotografiche anteriori al 1950, i 50.000 negativi su lastra, le 30.000 bobine di microfilm che riproducono 1.300 testate di periodici, le 120.000 microforms. Dal luglio 2015 è confluita nel sistema museale della Pinacoteca di Brera, sotto la direzione generale di James M. Bradburne. È sita a Milano, in via Brera 28.

Aurelio Agostino d'Ippona (in latino: Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana e lingua latina. Conosciuto come sant'Agostino, è Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, detto anche Doctor Gratiae ("Dottore della Grazia"). Forse il maggiore rappresentante della Patristica, è stato definito da Monsignor Antonio Livi «il massimo pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto». Se le Confessioni sono la sua opera più celebre, si segnala per importanza, nella vastissima produzione agostiniana, La città di Dio.