- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Velletri (IPA: /velˈletri/, Velitrae in latino, Velester in lingua volsca) è un comune italiano di 52 858 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Il centro storico sorge sulle propaggini meridionali dei Colli Albani, a 332 mslm. Incluso – ma solo da alcuni – nell'area dei Castelli Romani nonostante la sua lunga tradizione di libero comune. Antichissima città dei Volsci (Velester, e Velitrae in latino) e già autorevole al tempo di Anco Marzio, lo storico Dionigi d'Alicarnasso la definisce ἐπιφανής (epiphanés), "illustre". Sede suburbicaria di Velletri-Segni, è stato teatro di due storiche battaglie: nel 1744 e nel 1849. Velletri ospita un tribunale circondariale e un carcere, oltre a numerosi istituti superiori e scuole medie/elementari. Capolinea della ferrovia Roma-Velletri, inaugurata da Pio IX nel 1863, la città è uno dei centri attraversati dalla via Appia Nuova.

Il rosario (dal latino rosārium, "rosaio") - che a partire dal XIII secolo acquisì il significato religioso indicante le preghiere che formano come una "corona", nell'accezione latina di corōna (ovvero ghirlanda di rose, alla Madonna) - è una preghiera devozionale e contemplativa a carattere litanico tipica del rito latino della Chiesa cattolica. La parola "rosario" deriva da un'usanza medioevale che consisteva nel mettere una corona di rose sulle statue della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere "belle" e "profumate" rivolte a Maria. Così nacque l'idea di utilizzare una collana di grani (la corona) per guidare la meditazione. Nel XIII secolo, i monaci dell'Ordine cistercense elaborarono, a partire da questa collana, una nuova preghiera che chiamarono rosario, dato che la comparavano a una corona di rose mistiche offerte alla Vergine. Alla recita del rosario è connessa la possibilità di ottenere un'indulgenza, plenaria o parziale, alle condizioni previste dalla Chiesa cattolica. La preghiera è destinata a ogni persona per ottenere grazie e consolazioni per sé o per altri, per la diffusione delle buone azioni nel mondo, per la soluzione dei conflitti internazionali, per la conversione e la crescita spirituale. La preghiera, sia comunitaria che da soli, nella stanza di casa o in Chiesa, in qualsiasi momento della giornata, è un momento di pace e serenità che distoglie dalle preoccupazioni del vivere giornaliero, è un momento di comunicazione con la Divina Misericordia tramite le preghiere più belle. Le grazie risultano dall'esperienza non solo di santi e religiosi, ma anche di persone comuni che hanno lasciato testimonianza pubblica delle grazie ricevute richieste alla Vergine Maria. La preghiera del rosario è attualmente composta da 15/20 "misteri" (eventi, momenti o episodi significativi) della vita di Cristo e di Maria, raggruppati in "corone". Ogni corona comprende la meditazione di cinque misteri e la recita di cinquanta Ave Maria divise a gruppi di dieci (decine o "poste"). Essendo facoltativi i cinque misteri aggiunti da Giovanni Paolo II, si può affermare che la preghiera comprende dunque quindici misteri ("misteri gaudiosi", "misteri dolorosi" e "misteri gloriosi"). La versione integrale e classica della meditazione prevede la contemplazione di tutti i quindici misteri e quindi la recita, tra l'altro, di centocinquanta Ave Maria, con l'antichissima e voluta analogia con i centocinquanta salmi del Salterio. Dal 2002, con l'aggiunta facoltativa dei cinque "misteri luminosi", si contano venti "poste" per complessive duecento Avemarie. Il conto si tiene facendo scorrere tra le dita i grani della "corona del Rosario" o "rosario", scritto con l'iniziale minuscola allo scopo di distinguere l'oggetto dalla preghiera. Si recita nella lingua corrente o in lingua latina.

La preghiera a san Michele Arcangelo è un insieme di preghiere della tradizione cristiana cattolica. Nel XVIII secolo, Paolo V promulgò il Messale romano che conteneva il De exorcizzandis obsessiis a daemonio.Il 13 ottobre 1884 papa Leone XIII avrebbe avuto una visione - al termine della Messa in Vaticano - nella quale il Maligno minacciava la Chiesa: subito dopo aveva composto la preghiera (in forma estesa), raccomandando che fosse recitata al termine di ogni messa, oltre ad inserirla nella raccolta degli esorcismi. Nel 1886, ciò divenne una legge interna alla Chiesa e la preghiera a San Michele in forma abbreviata fu inserita insieme alle Preci leonine, da recitare al termine delle messe non cantate. La preghiera continuò ad essere recitata fino al 26 settembre 1964, quando, con la riforma liturgica nata in seno al Concilio Vaticano II, l'istruzione "Inter oecumenici" n.48, § j, decretò: "...le preghiere leoniane sono soppresse". Solo il sacerdote, autorizzato, può recitare l'esorcismo in casi di presunta possessione; i fedeli possono pregare con la preghiera delle Preci Leonine, ma non è efficace se la possessione è già avvenuta. L'esorcismo può essere compiuto solo se si è in grazia di Dio, quindi se ci si è confessati bene e non c'è stato un peccato mortale (o grave) da allora. Papa Leone XIII è autore del De exorcismis et supplicationibus quibusdam, raccolta di esorcismi, fra i quali rientra l’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, uno dei più potenti: nella prima parte, il papa inserì la Preghiera a San Michele, invocato come "Principe gloriosissimo delle milizie celesti", come "custode e patrono della Santa Chiesa". Abbiamo quindi tre versioni: originale estesa nel Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos di Leone XIII, forma breve nelle Preci Leonine (Rituale romano del 1884) di Leone XIII, esorcismo dopo il Vaticano II.L'esorcismo contiene la profezia, per la quale il demonio e i suoi adoratori prenderanno il controllo del papato (sede di Pietro [apostolo, primo papa] e la Cattedra della Verità) da un certo punto in avanti nella storia, ma senza mai riuscire a prevalere su essa.

Padre Luigi Maria Bruzza (Genova, 15 marzo 1813 – Roma, 6 novembre 1883) è stato un archeologo, epigrafista, insegnante barnabita italiano. È generalmente considerato uno degli iniziatori dell'archeologia modernaper il suo interesse per i reperti (ossia i corpora) ma anche per la sua attività di ricerca e sorveglianza sugli scavi archeologici. Insigne epigrafista, è autore delle Iscrizioni Antiche Vercellesi, opera che gli fece guadagnare la cittadinanza onoraria vercellese, nonché la realizzazione del Museo Lapidario nel chiostro della Basilica di Sant'Andrea.

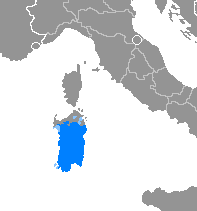

Il sardo (nome nativo sardu /ˈsaɾdu/, lìngua sarda /ˈliŋɡwa ˈzaɾda/ nelle varianti campidanesi o limba sarda /ˈlimba ˈzaɾda/ nelle varianti logudoresi e in ortografia LSC) è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino. È parlata nell'isola della Sardegna. È classificata come lingua romanza occidentale o insulare e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino; a titolo di esempio, lo storico Manlio Brigaglia rileva che la frase in latino pronunciata da un romano di stanza a Forum Traiani Pone mihi tres panes in bertula ("Mettimi tre pani nella bisaccia") corrisponderebbe alla sua traduzione in sardo corrente Ponemi tres panes in sa bèrtula. Sebbene la base lessicale sia quindi in massima misura di origine latina, il sardo conserva tuttavia diverse testimonianze del sostrato linguistico degli antichi Sardi prima della conquista romana: si evidenziano etimi protosardi e, in misura minore, anche fenicio-punici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi. In età medievale, moderna e contemporanea la lingua sarda ha ricevuto influenze di superstrato dal greco-bizantino, ligure, volgare toscano, catalano, castigliano e italiano. Dal 1997 la legge regionale riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto all'italiano. Dal 1999 è anche tutelata dalla legge nazionale sulle minoranze linguistiche; fra le dodici minoranze in questione, quella sarda è la più robusta in termini assoluti ma è anche quella che più ha conosciuto un decremento in termini relativi.