- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

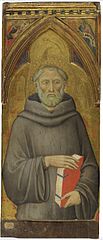

San Giovanni Gualberto (Villa di Poggio Petroio, 995 – Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano, 12 luglio 1073) è stato un monaco italiano, fondatore della Congregazione vallombrosana.

L'abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano è un monastero della Congregazione vallombrosana situato nel territorio delle colline del Chianti, in località Passignano, nel comune di Barberino Tavarnelle, nella città metropolitana di Firenze. Il monastero adottò la regola vallombrosana già nell'XI secolo per opera di Giovanni Gualberto, che qui morì nel 1073. Più volte distrutto e ricostruito, oggi appare più come un castello che come una comunità monastica. Il complesso monastico appare ancora oggi racchiuso all'interno della cortina muraria quattrocentesca a pianta quadrangolare con torri d'angolo ma sono evidenti le integrazioni neogotiche realizzate alla fine del XIX secolo quando, soppressa la comunità monastica, venne trasformato in una villa. La chiesa abbaziale, a pianta a croce latina, è stata quasi interamente ricostruita dalla seconda meta del XVI secolo e internamente affrescata dal Passignano e da Alessandro Allori. Il complesso monastico dal 1986 è tornato di proprietà dei monaci vallombrosani.

La storia di Livorno, se confrontata con quelle delle altre città toscane, è sicuramente tra le più originali nel panorama regionale, in quanto slegata da uno sviluppo medievale che è comune alla maggior parte degli altri centri.Le origini dell'insediamento dal quale si è poi sviluppata la città sono comunque antiche e legate alla vicinanza con il principale scalo marittimo della Repubblica pisana. Tramontato il dominio di Pisa, i Medici decretarono l'ampliamento di Livorno, trasformando un piccolo villaggio nella più importante città italiana progettata e costruita tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo.Principale porto del Granducato di Toscana e tra i più trafficati scali di tutto il bacino del Mediterraneo, Livorno divenne un rilevante centro economico animato da mercanti provenienti da qualsivoglia Nazione, come specificato dalle Leggi Livornine, che le conferirono i caratteri di città cosmopolita per eccellenza, anche durante il successivo dominio lorenese.Dopo l'unificazione e la crisi economica conseguente all'abolizione del porto franco, la città accolse numerose fabbriche di rilevanza nazionale, divenendo il maggiore centro industrializzato della Toscana.Fu duramente colpita dai bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale, che, assieme alla ricostruzione, cancellarono parte delle sue principali vestigia, conferendole un aspetto moderno.

Livorno (pronuncia: [liˈvorno], ) è un comune italiano di 156 299 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Terza città della regione per popolazione (dopo Firenze e Prato), ospita da sola quasi la metà degli abitanti della propria provincia; con i comuni limitrofi di Pisa e Collesalvetti costituisce inoltre un vertice di un "triangolo industriale", la cui popolazione complessiva ammonta a oltre 260 000 abitanti. È situata lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale sia come scalo turistico, centro industriale di rilevanza nazionale, da tempo in declino, tanto da essere riconosciuta nel 2015 come "area di crisi industriale complessa". Tra tutte le città toscane è solitamente ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e architettoniche sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale e alla successiva ricostruzione. La città, notevolmente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici prima e dei Lorena in seguito, fu importante porto franco frequentato da numerosi mercanti stranieri, sede di consolati e compagnie di navigazione. Ciò contribuì ad affermare, sin dalla fine del Cinquecento, i caratteri di città multietnica e multiculturale per eccellenza, dei quali sopravvivono importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palazzi, ville e opere di pubblica utilità indissolubilmente legate ai nomi delle importanti comunità straniere che frequentarono il porto franco fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questa vocazione internazionale portò a identificare la città come Leghorn nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, Livourne in Francia, Liorna in Spagna, ecc., analogamente alle più importanti capitali di stato dell'epoca. Tra il XIX secolo e i primi anni del Novecento, parallelamente all'avvio del processo di industrializzazione, Livorno fu anche una meta turistica di rilevanza internazionale per la presenza di rinomati stabilimenti balneari e termali, che conferirono alla città l'appellativo di Montecatini al mare. Livorno è sede dell'Accademia navale della Marina Militare, del comando e di due reggimenti della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito Italiano, del 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nelle forze speciali dell'Esercito Italiano e del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri; inoltre è sede di Direzione Marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

La Congregazione vallombrosana (pospongono al loro nome la sigla "O.S.B. Vall.") è una comunità di monaci benedettini fondata da san Giovanni Gualberto nel 1039, che prende il nome dalla località di Vallombrosa. Fra i centri vallombrosani nel nord-Italia vanno ricordati: l'abbazia di San Mercuriale di Forlì, che rimase a quest'Ordine dal 1176 fino alle soppressioni napoleoniche, e il monastero di Astino di Bergamo. A Firenze, i vallombrosani amministravano la chiesa di San Salvi e la chiesa di San Bartolomeo nella Badia a Ripoli, ma la chiesa più importante che i vallombrosani gestiscono è quella fiorentina di Santa Trinita. I monaci vallombrosani si sono distinti, nel corso dei secoli, per la lotta contro la simonia, contro la corruzione e la mondanità della Chiesa; è attribuita a loro l'istituzione della figura dei monaci conversi, che secondo alcuni autori, invece, dovrebbe essere attribuita ai cistercensi. I vallombrosani sono da sempre sensibili alla tutela del creato e, in particolare, possono ritenersi dei veri e propri "monaci forestali" dato che per lungo tempo (dall'XI al XIX secolo) hanno gestito la foresta di Vallombrosa. I monaci coltivavano l'abete bianco in purezza, applicando la tecnica selvicolturale - da loro codificata - del "taglio raso con rinnovazione artificiale posticipata", che da Vallombrosa si irradiò in tutta Europa. Dal 1866, a seguito dell'incameramento dei beni ecclesiastici da parte del Regno d'Italia, la foresta di Vallombrosa è gestita dall'amministrazione forestale dello Stato a cui si deve la riclassificazione in "Riserva naturale statale biogenetica" avvenuta nel 1977. In particolare, fino al 2003 è stata amministrata dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e da tale anno, con l'inserimento dell'Azienda nella struttura del Corpo forestale dello Stato, dal Corpo medesimo che la amministra a mezzo dell'Ufficio territoriale per la biodiversità di Vallombrosa, appositamente costituito. Nel XX secolo, infatti, nel secondo dopoguerra san Giovanni Gualberto è stato proclamato "Celeste principale Patrono presso Dio del Corpo Forestale" (la forza di polizia specializzata nella repressione dei reati commessi in danno all'ambiente e al territorio) e di tutti i selvicoltori italiani. Abate generale della Congregazione è il reverendissimo padre Dom Giuseppe Casetta OSB. Padre bibliotecario ed archivista è il padre Pierdamiano Spotorno OSB. Il maggiore esperto della storia congregazionale è il professor Francesco Salvestrini dell'Università di Firenze.

La chiesa di San Ferdinando, detta popolarmente Crocetta, è una delle più interessanti chiese di Livorno dal punto di vista storico ed artistico. Incastonata nel quartiere della Venezia Nuova, a lato della piazza del Luogo Pio, rappresenta un esempio di architettura barocca del primo Settecento. A pochi metri sorgeva la scomparsa chiesa di Sant'Anna.

La Chiesa cattolica (dal latino ecclesiastico catholicus, a sua volta dal greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale") è la Chiesa cristiana che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma, in quanto successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. I suoi fedeli vengono chiamati cristiani cattolici. Formata da 24 Chiese sui iuris, la Chiesa latina in Occidente e 23 Chiese di rito orientale, che sono in comunione con il Pontefice, il nome richiama l'universalità della Chiesa fondata a partire dalla predicazione di Gesù Cristo e dei suoi Apostoli, costituita dal "Popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le nazioni della terra", la quale viene dichiarata sussistere in modo perfetto nella Chiesa cattolica visibilmente organizzata, e nella comunione dei battezzati (non macchiati dai peccati di eresia o di apostasia) senza tuttavia negare, almeno a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la presenza di elementi di verità nelle altre Chiese cristiane separate da essa con le quali ritiene invece di dover perseguire un'azione ecumenica e il riconoscimento di valori spirituali presenti nelle altre religioni. La formula latina subsistit in, impiegata dalla Lumen gentium, fu oggetto di molteplici interpretazioni e successivamente chiarita nel suo significato autentico dal dialogo fra la Conferenza episcopale spagnola e la Congregazione per la dottrina della fede, e nella dichiarazione Dominus Iesus. Tra le Chiese cristiane, secondo le statistiche, al 2007 contava il maggior numero di fedeli a livello mondiale, circa 1,2 miliardi, con un'alta percentuale in Europa e nelle Americhe.

La Battaglia di Cascina sarebbe dovuto essere un affresco di Michelangelo Buonarroti da collocare nella fiorentina sala del Maggior Consiglio (poi detta Salone dei Cinquecento) di Palazzo Vecchio, a Firenze. Ne venne realizzato solo un perduto cartone nel 1505-1506 circa, conosciuto da studi e copie antiche, tra cui la migliore è quella di Aristotile da Sangallo, databile al 1542 circa e conservata nelle collezioni private del conte di Leicester, a Holkham Hall, nel Norfolk (lo stesso ex proprietario del leonardiano Codice Leicester).