- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Sergio Pagano (Terrusso di Bargagli, 6 novembre 1948) è un vescovo cattolico italiano, dal 7 gennaio 1997 prefetto dell'Archivio apostolico vaticano e dal 29 settembre 2007 vescovo titolare di Celene.

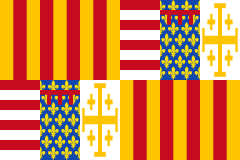

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

Questa lista comprende, oltre ai monasteri propriamente detti, anche i conventi. Nel caso in cui un monastero sia passato a un ordine mendicante, divenendo quindi tecnicamente un convento, è stata comunque mantenuta la denominazione di monastero. Monastero di Sant'Agata (VII-IX secolo colombaniane, poi benedettine, 1242-1782 francescane) Monastero di San Pietro in Ciel d'Oro (o Convento di Sant'Agostino; VII-IX secolo colombaniani, poi benedettini, 1221-1327 canonici regolari di Santa Croce di Mortara, 1327-1509: agostiniani, 1509-1781 agostiniani assieme ai canonici regolari lateranensi, 1781-1785 agostiniani assieme ai francescani, 1785-1799 domenicani, dal 1896 agostiniani nella Basilica) Monastero di Sant'Andrea de' Reali (1282-1570: domenicani, dal 1303 benedettine) Convento di Sant'Antonio da Padova (1605-1810: cappuccini) Monastero di Sant'Apollinare (sec. XI-1524: benedettini, dal 1423 domenicani) Monastero di San Bartolomeo in Strada (1021-1804: benedettini, dal 1506 olivetani) Monastero di San Biagio (XIII secolo-1464: benedettine) Monastero di Santa Chiara la Reale (1380-1782: francescane) Monastero di Santa Clara (1475-1782: francescane) Monastero di San Cristoforo (1221-1799: monache cistercensi) Convento di Santa Croce (1496-1810: francescani) Monastero di San Dalmazio (XV secolo-1783: agostiniane) Monastero di Sant'Elena (XIII secolo-1799: benedettine) Monastero di San Felice (VIII secolo-1786: benedettine) Convento di San Francesco (1298-1781: francescani) Convento di San Francesco di Paola (1714-1806: minimi) Monastero del Gesù (1187-1221: monaci cistercensi) Convento di San Giacomo alla Vernavola (1421-1805: francescani osservanti) Monastero di San Gregorio (XVI secolo-1799: benedettine) Monastero di San Lanfranco, o del Santo Sepolcro (1090-1782 vallombrosani) Monastero (Priorato) di San Maiolo (X secolo-1790: cluniacensi, dal 1566 somaschi) Monastero di Santa Maria degli Angeli Monastero di Santa Maria Annunciata (1447-1799: agostiniane) Monastero di Santa Maria delle Cacce (VIII secolo-1799: benedettine) Convento di Santa Maria del Carmine (1400 ca.-1799: carmelitani) Monastero di Santa Maria Coronata di Canepanova (1591-1810: barnabiti) Monastero di Santa Maria Giosafat, o Monastero Nuovo (1417-1768: rocchettine) Monastero di Santa Maria Maddalena (1550-1785: congregazione laicale delle Convertite) Monastero di Santa Maria in Nazaret (XIII secolo-XIV secolo: domenicane) Monastero di Santa Maria alle Pertiche (VII-IX secolo colombaniane, poi benedettine, dal 1140 cistercensi, 1589-1782 cappuccine) Monastero di Santa Maria Teodote, o della Pusterla (VII-IX secolo colombaniane, poi benedettine, 1473-1799: cassinesi) Monastero di Santa Maria Vecchia (VII-IX secolo colombaniane, poi benedettine fino al 1567) Monastero di San Marino (VIII secolo-1799: benedettine fino al 1000, poi monaci banedettini della Congregazione casadeiana, poi cassinesi, dal 1481 gerolamini) Monastero di San Martino Fuori Porta (IX secolo-XI secolo: benedettine) Monastero di San Martino del Liano (X secolo-1785: benedettine) Monastero di San Matteo (XIII secolo-1449: benedettini) Monastero della Mostiola (X secolo-1799: olivetani) Monastero di Sant'Olderico Monastero di San Paolo alla Vernavola (1465-1799: eremitani) Monastero di San Salvatore (VII-IX secolo colombaniani, poi benedettini, 1466-1782 cassinesi) Monastero del Senatore (VIII secolo-1799: benedettine) Monastero dei Santi Spirito e Gallo (1417-1799: cassinesi) Monastero di San Tommaso (IX secolo-1786: benedettine, dal 1303 domenicani)

La chiesa di san Giacomo e san Vincenzo è un luogo di culto cattolico e si trova a Cremona in via Palestro, nel prosieguo di quella che un tempo era la extra moenia, si presume quindi che la chiesa fosse un tempo all'esterno della mura di cinta della città. la chiesa è sussidiaria della parrocchia di Sant'Agata.

L'anticlericalismo (nella sua accezione più comune) è una corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla Chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro dottrina, nella vita e negli affari dello Stato e della politica in generale.