- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

In cristallografia, il termine numero di coordinazione viene utilizzato per indicare il numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina. Il numero di coordinazione in un reticolo non può superare il valore di 12: tale valore si ha per il reticolo cubico a facce centrate e il reticolo esagonale compatto, i quali non a caso presentano un valore di fattore di impacchettamento atomico pari a 0,74, che è il valore massimo ammissibile per reticoli formati da un solo tipo di atomi nel caso in cui gli atomi possano considerarsi sfere rigide. Il numero di coordinazione di una struttura cristallina viene misurato attraverso diffrattometria a raggi X.

La cristallografia (dal greco "krystallos", "ghiaccio" e "graphein", "scrivere") è la scienza che si occupa dello studio dei cristalli. In particolare si occupa della loro formazione, crescita, struttura microscopica, aspetto macroscopico e proprietà fisiche.Talvolta il termine "cristallografia" viene impropriamente utilizzato con un significato più ristretto per indicare le tecniche sperimentali utilizzate per determinare la disposizione degli atomi nei solidi.

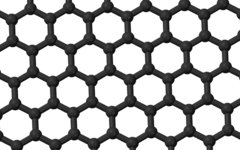

In mineralogia e cristallografia, un cristallo (dal greco κρύσταλλος, krýstallos, ghiaccio) è una struttura solida costituita da atomi, molecole o ioni aventi una disposizione geometricamente regolare, che si ripete indefinitamente nelle tre dimensioni spaziali, detta reticolo cristallino o reticolo di Bravais. La maggior parte dei minerali sono policristallini, cioè sono composti da molti cristalli (cristalliti), anche se ciò non è di solito visibile a occhio nudo, perché i singoli cristalli sono di dimensioni microscopiche. I solidi costituiti da un singolo cristallo (detti monocristalli) sono invece molto rari. I solidi non cristallini (come il vetro) sono detti amorfi. Il cristallo è una formazione solida che ha una disposizione periodica e ordinata di atomi ai vertici di una struttura reticolare, il reticolo cristallino; la presenza di tale organizzazione atomica può conferire al cristallo una forma geometrica definita. I cristalli si formano per solidificazione graduale di un liquido o per brinamento di un gas. Tale cristallizzazione può avvenire spontaneamente in natura o essere riprodotta artificialmente. Il tipo di struttura assunta dal cristallo gioca un ruolo determinante in molte delle sue proprietà, quali la sfaldatura. A seconda delle simmetrie della loro struttura, molte proprietà, come quelle elettriche, quelle ottiche e quelle meccaniche (ad esempio i moduli di Young e di Poisson), possono essere anisotrope, cioè dipendenti dal loro orientamento nello spazio. Solo alcuni cristalli sono invece isotropi.La formazione e le caratteristiche di un cristallo dipendono dalla velocità e dalle condizioni della solidificazione (detta anche "cristallizzazione"). Ad esempio, i liquidi che formano il granito vengono eruttati in superficie come lava vulcanica e si raffreddano in maniera relativamente lenta. Se il raffreddamento è più rapido si forma una roccia afanitica, con cristalli non visibili ad occhio nudo; un raffreddamento ancora più lento porta alla formazione di cristalli di grosse dimensioni. La cristallografia è la disciplina che si occupa dello studio e della descrizione della struttura cristallina.

In fisica dello stato solido e cristallografia, quando si descrive una struttura cristallina, una supercella è una cella unitaria ripetitiva del cristallo che contiene diverse celle primitive. In alcuni casi, queste celle primitive del cristallo sottostante sono stravolte cosicché la supercella diviene la nuova cella primitiva. Per esempio, nei cristalli cubici a corpo centrato (bcc) o a facce centrate (fcc), la cella primitiva è rispettivamente un parallelepipedo o un romboedro, ma la cella unitaria convenzionale utilizzata per descrivere queste strutture è una supercella cubica semplice. Le supercelle sono comunemente utilizzate in modelli computazionali di difetti cristallini, allo scopo di consentire l'utilizzo di condizioni al contorno periodiche.

In ottica, il reticolo di diffrazione è un componente ottico costituito solitamente da una lastra di vetro sulla cui superficie è incisa una trama di linee parallele, uguali ed equidistanti, a distanze confrontabili con la lunghezza d'onda della luce. Viene usato per separare i colori della luce, sfruttando la sua natura ondulatoria.

La diffrazione di Fraunhofer corrisponde al caso in cui la luce diffratta da uno schermo sul quale incide un fascio di raggi luminosi paralleli è osservata a grande distanza dallo schermo stesso.

La diffrazione dei raggi X è una delle tecniche più importanti per lo studio dei solidi cristallini.

La diffrazione, nella fisica, è un fenomeno associato alla deviazione della traiettoria di propagazione delle onde quando queste incontrano un ostacolo sul loro cammino. È tipica di ogni genere di onda, come il suono, le onde sulla superficie dell'acqua o le onde elettromagnetiche come la luce o le onde radio; il fenomeno si verifica anche nelle particolari situazioni in cui la materia mostra proprietà ondulatorie, in accordo con il dualismo onda-particella. Gli effetti di diffrazione sono rilevanti quando la lunghezza d'onda è comparabile con la dimensione dell'ostacolo: in particolare per la luce visibile (lunghezza d'onda attorno a 0,5 µm) si hanno fenomeni di diffrazione quando essa interagisce con oggetti di dimensione sub-millimetrica.

L'Associazione europea di cristallografia (in acronimo: ECA) è un'organizzazione scientifica indipendente che rappresenta le associazioni nazionali europee di cristallografia, le associazioni nazionali extraeuropee di cristallografia che svolgono attività gravitanti sull'area europea, e tutti i cristallografi che vogliano aderire all'ECA individualmente. L'Associazione è stata fondata nel 1997. Attualmente l'associazione conta come membri 36 associazioni cristallografiche nazionali, 20 aziende (Corporate Associate Members) e diverse centinaia di soci individuali. L'ECA è una delle associazioni regionali che fanno parte dell'International Union of Crystallography (le altre, giuridicamente distinte e indipendenti sono l'American Crystallographic Association, l'Asian Crystallographic Association e l'Latin American Crystallographic Association). Lo scopo della ECA è promuovere lo sviluppo della cristallografia in tutti i suoi aspetti, e favorire la cooperazione europea nel campo della cristallografia. Questi obiettivi sono raggiunti attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, e scuole in Europa, Nord Africa e Sud Africa.