- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La critica letteraria l'insieme di strumenti teorici e pratici, contenuti e studi, giudizi e spiegazioni, dedicati alla valutazione della letteratura, in generale o in riferimento a specifiche opere letterarie o insiemi di opere. Gli interventi estemporanei e la produzione di opere di critica letteraria si sono articolati attorno a diverse metodologie, che hanno segnato in epoche diverse numerosi spunti di definizione sistematica.

In chimica fisica si parla di temperatura critica in differenti ambiti; nel caso della transizione di fluidi si definisce critica la temperatura al di sopra della quale una sostanza non può esistere allo stato liquido. Nel caso della transizione superconduttiva si definisce critica la temperatura al di sotto della quale il materiale diviene superconduttore. Più in generale si può chiamare temperatura critica quella temperatura alla quale avviene una transizione di fase.

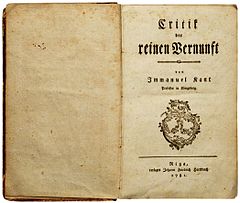

La Critica della ragion pura (titolo originale Kritik der reinen Vernunft) è l'opera maggiormente nota di Immanuel Kant. L'opera, pubblicata nel 1781, ed in seguito ampiamente rimaneggiata nella seconda edizione del 1787, è suddivisa in due parti: 1. La Dottrina trascendentale degli elementi, che costituisce la prima parte (generalmente più nota della seconda), a sua volta suddivisa in due grandi ripartizioni: Estetica trascendentale Logica trascendentale (composta dall'Analitica trascendentale e dalla Dialettica trascendentale) 2. La Dottrina trascendentale del metodo.

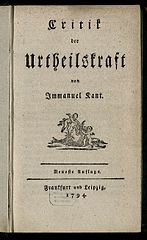

La Critica del Giudizio (in tedesco: Kritik der Urteilskraft, talvolta abbreviata: KdU) è un'opera di Immanuel Kant pubblicata nel 1790, nella quale il filosofo conduce un'analisi "critica" della capacità di giudizio di tipo "estetico". L'analisi anticipò temi e modi di sentire fatti propri, di lì a poco, non senza fraintendimenti interpretativi, dai maggiori esponenti del Romanticismo e dell'Idealismo, configurandosi quindi come ponte ideale tra le teorie estetiche del XVIII secolo (di Alexander Gottlieb Baumgarten, Edmund Burke, David Hume, Charles Batteux), citate nell'opera stessa, e quelle successive alla filosofia kantiana.

Il Novecento è stato un movimento artistico italiano nato a Milano alla fine del 1922. Il movimento venne iniziato da un gruppo di sette artisti: Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro Marussig e Ubaldo Oppi. Questi artisti, sostenuti dalla Galleria Pesaro di Milano, si unirono nel nuovo movimento battezzato Artisti del Novecento dal Bucci impegnandosi reciprocamente ad esporre le loro opere solo nell'ambito del gruppo. Questi artisti, che si sentivano traduttori dello spirito del Novecento, provenivano da esperienze e correnti artistiche differenti, ma legate da un senso comune di "ritorno all'ordine" nell'arte dopo le sperimentazioni avanguardistiche del primo novecento (futurismo, cubismo): il Novecento torna quindi ad avere come supremo riferimento l'antichità classica, la purezza delle forme e l'armonia nella composizione. In tale senso ricevette anche la denominazione di Neoclassicismo semplificato. Oltre alle arti figurative, il movimento Novecento si manifestò anche in letteratura con Massimo Bontempelli e soprattutto in architettura con i celebri architetti Giovanni Muzio, Giò Ponti, Paolo Mezzanotte e altri.

Il Museo del Novecento di Milano è una esposizione permanente di opere d'arte del XX secolo ospitata all'interno del Palazzo dell'Arengario e dell'adiacente Palazzo Reale di Milano. Il museo ha assorbito le collezioni del precedente Civico Museo d'Arte Contemporanea (CIMAC) il quale era collocato presso il secondo piano di Palazzo Reale e che venne chiuso nel 1998.

Federigo Tozzi (Siena, 1º gennaio 1883 – Roma, 21 marzo 1920) è stato uno scrittore italiano. Per lungo tempo misconosciuto, è stato rivalutato solo molti anni dopo la sua scomparsa ed è ormai considerato uno dei più importanti narratori italiani del Novecento, oggetto di un'attenzione critica sempre crescente.

La Voce è stata una rivista italiana di cultura e politica. Fu fondata nel 1908 da Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini. Attraverso diverse fasi continuò le pubblicazioni fino al 1916. Nonostante la breve vita, è considerata una delle più importanti riviste culturali del Novecento: si caratterizzò per la spregiudicatezza delle battaglie culturali e di costume, oltre che per la vivace polemica sul conformismo della borghesia italiana d'inizio Novecento.

La Critica (sottotitolo: Rivista di letteratura, storia e filosofia), fondata nel gennaio 1903 da Benedetto Croce, fu una delle maggiori riviste culturali del primo Novecento, pubblicata in fascicoli bimestrali, ininterrottamente per quarantadue anni, fino al 1944. Fu edita inizialmente a Napoli e a partire dal 1907 da Laterza a Bari. Dal marzo 1945 al settembre 1951 fu seguita dai Quaderni della Critica.