- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nel 1933 nella Germania nazista la popolazione religiosa era circa per il 65% membro del protestantesimo e per il 32% del cattolicesimo; gli ebrei costituivano meno dell'1% dell'intera popolazione. Un censimento svoltosi nel maggio del 1939, dopo l'Anschluss dell'Austria in gran parte cattolica, il 54% si considerò protestante, il 40% cattolico, il 3,5 si autoidentificò come "Gottgläubig" (Credenti di Dio, spesso descritti come esponenti del creazionismo e del deismo in predominanza) e l'1,5% come non religioso. Si poteva riscontrare una certa diversità di opinioni personali tra la leadership nazista sul futuro della religione in Germania. I radicali intrisi di anticlericalismo comprendevano il segretario personale di Adolf Hitler, Martin Bormann, il capo del Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (Ministero del Reich per l'istruzione pubblica e la propaganda) Joseph Goebbels, il filosofo esponente del neopaganesimo Alfred Rosenberg, e il neo-pagano occultista Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Alcuni altri nazisti, come Hanns Kerrl, che fu "Ministro per gli Affari della Chiesa" sotto Hitler, spinsero verso una sorta di Cristianesimo positivo, una forma univoca nazista che respingeva le sue origini ebraiche e l'Antico Testamento e che avrebbe dovuto rappresentare il "vero" cristianesimo in lotta contro gli ebrei. Il nazismo voleva trasformare la coscienza collettiva del popolo tedesco - i loro atteggiamenti, sistemi di valori e mentalità - in una "comunità nazionale" unica e obbediente. I nazisti credettero di dover sostituire le differenze di classe, religione e quelle regionali. Attraverso il processo di Gleichschaltung Hitler cercò di creare una Deutsche Evangelische Kirche unificata derivante dalle 28 chiese protestanti tedesche. Il piano fallì, anche per la forte resistenza della Chiesa confessante. La persecuzione della Chiesa cattolica in Germania seguì la salita al potere nazista. Hitler si mosse rapidamente per eliminare il cattolicesimo politico. Seppur tra numerosi atti di molestia nel 1933 venne firmato il concordato (Reichskonkordat) tra il Terzo Reich e il Vaticano, il quale prometteva di rispettare l'autonomia della Chiesa. Hitler ordinariamente ignorò il concordato, facendo chiudere sistematicamente tutte le istituzioni cattoliche le cui funzioni non fossero strettamente religiose; i membri del clero, le monache e i leader laici furono presi di mira, con migliaia di arresti negli immediati anni seguenti. La Chiesa giunse ad accusare il regime di "ostilità fondamentale a Cristo e alla sua Chiesa". Le minoranze religiose più piccole, come i testimoni di Geova e la fede Bahá'í, furono vietate nell'intero territorio tedesco, mentre venne tentata l'eradicazione dell'ebraismo attraverso il genocidio dei suoi aderenti. L'Esercito della Salvezza, i "Santi cristiani" e la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno scomparvero dal paese, mentre l'astrologia, la medicina popolare e la medicina alternativa e i "Soldati di fortuna" furono vietate. Il piccolo Movimento per la fede tedesca, che adorava il Sole e le stagioni, fu invece un sostenitore dei nazisti. Molti storici sostengono che i nazisti e lo stesso Hitler avessero l'intento di eliminare interamente il cristianesimo dalla Germania dopo aver concluso la loro campagna vittoriosa in guerra.

Il presbitero (dal greco πρεσβύτερoς, presbýteros, "più anziano"; dalla stessa parola greca, attraverso il latino presbyter, deriva anche il termine italiano prete) è nella Chiesa cattolica, nella Chiesa ortodossa e in altre Chiese cristiane, quello tra i ministri del culto che ha ricevuto, in una specifica ordinazione, il mandato di presiedere il culto, guidare la comunità cristiana e annunciare la parola di Dio. Un termine usato in modo equivalente, ma più generico, è sacerdote. Nella gerarchia cattolica il presbiterato è il secondo grado del sacramento dell'Ordine (che si articola, appunto, nei tre gradi del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato).

Un missionario è colui che si impegna a diffondere una religione in aree in cui non è ancora diffusa.

I fatti della scuola Diaz sono avvenuti durante lo svolgimento del G8 di Genova nel 2001, nel quartiere di Albaro, a Genova. La sera del 21 luglio 2001, tra le ore 22 e mezzanotte, nelle scuole Diaz, Pertini e Pascoli, divenute centro del coordinamento del Genoa Social Forum, guidato da Vittorio Agnoletto, facevano irruzione i Reparti mobili della Polizia di Stato con il supporto operativo di alcuni battaglioni dei Carabinieri. Furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti, dei quali tre in prognosi riservata e uno in coma. Il primo giornalista a entrare nella scuola Diaz fu Gianfranco Botta e le sue immagini fecero il giro del mondo: finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra, per quello che fu definito un pestaggio da "macelleria messicana" dal vicequestore Michelangelo Fournier. Durante il G8 ci furono diversi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, in particolar modo episodi violenti da parte delle forze dell'ordine vennero segnalati nella scuola Diaz. Dopo l'attacco alcuni manifestanti, accampati all'interno del centro operativo per passare la notte, finirono in ospedale, mentre altri passarono la notte nella caserma del reparto mobile di Genova Bolzaneto. All'operazione di polizia ha preso parte un numero tutt'oggi imprecisato di agenti: la Corte di Appello di Genova, pur richiamando questo fatto nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, basandosi sulle informazioni fornite durante il processo dal questore Vincenzo Canterini, lo stima in circa "346 Poliziotti, oltre a 149 Carabinieri incaricati della cinturazione degli edifici". I seguenti procedimenti penali contro i responsabili delle violenze e di irregolarità e falsi nelle ricostruzioni ufficiali, si sono svolti nei successivi tredici anni, risultando nella maggior parte dei casi conclusi con assoluzioni dovute all'impossibilità di individuare i diretti responsabili delle stesse o per l'intervenuta prescrizione dei reati. Nell'aprile del 2015 la Corte europea dei diritti dell'uomo, condannando lo Stato italiano al pagamento di un risarcimento di 45 000 euro nei confronti di Arnaldo Cestaro, uno dei feriti che aveva fatto ricorso alla corte, ha evidenziato come durante l'operazione fossero avvenuti eventi contrari agli articoli 3, 6, 13 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo alla tortura e alle condizioni e punizioni degradanti e inumane. Il 22 giugno 2017 la stessa Corte ha nuovamente condannato l'Italia per i fatti della scuola Diaz, riconoscendo che le leggi dello Stato risultano inadeguate a punire e a prevenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell’ordine.

Il cristianesimo è una religione a carattere universalistico, originata dal giudaismo nel I secolo, fondata sulla rivelazione ovvero sulla venuta e predicazione, contenuta nei Vangeli, di Gesù di Nazareth, inteso come figlio del Dio d'Israele e quindi Dio egli stesso, incarnato, morto e risorto per la salvezza dell'umanità, ovvero il Messia promesso, il Cristo.. Classificata da alcuni come "religione abramitica", insieme a ebraismo (da cui essa nasce) e islam, è la religione più diffusa, con una stima di circa 2,3 miliardi di fedeli nel mondo al 2015.

Il Buddhismo Nichiren (in lingua giapponese detto Hokke-shū, 法華宗, cioè "scuola del Loto", originariamente Nichiren-shū, 日莲宗, "scuola di Nichiren") è l'insieme di scuole buddhiste mahāyāna giapponesi che fanno riferimento alla figura e agli insegnamenti del monaco buddhista Nichiren (日蓮, 1222-1282), vissuto in Giappone nel XIII secolo. Queste scuole sorgono direttamente dalla sua figura storica di monaco riformatore, ordinato secondo la piattaforma monastica della scuola Tendai. Il loro lignaggio monastico è fatto risalire direttamente al Buddha Śākyamuni e al bodhisattva Bhaiṣajyarāja ("Re della Medicina", giapp. 藥王 Yakuō) e ripercorre il lignaggio della scuola cinese Tiāntái arrivando al fondatore della scuola giapponese Tendai, Saichō, e infine a Nichiren ritenuto a sua volta la manifestazione del bodhisattva Viśiṣṭacāritra (giapp. 上行意 Jōgyō). Le dottrine di queste scuole hanno in comune la venerazione e lo studio del Sutra del Loto (sanscrito Saddharmapundarīkasūtra, giapp. 妙法蓮華經 Myōhō renge kyō o Hokkekyō), considerato il più importante e completo insegnamento buddhista, lo studio dei relativi commentari da parte dei maestri cinesi di scuola Tiāntái, Zhìyǐ (智顗, 538-597), Guàndǐng (灌頂, 561-632) e Zhànrán (湛然, 711-782) nonché dello stesso Saichō. Inoltre venerano la pergamena del gohonzon, lo stesso Nichiren e il Buddha eterno rappresentato da Śākyamuni (con l'eccezione della Nichiren Shōshū che considera Nichiren un buddha e non un bodhisattva). La pratica principale è la recitazione del mantra Namu myōhō renge kyō (detto odaimoku o daimoku) davanti allo stesso gohonzon. Seppure siano state oggetto di dure persecuzioni religiose, la vitalità delle scuole del Buddhismo Nichiren è comunque dimostrata dal fatto che esse sono sempre riuscite a rinascere e a diffondersi, e rappresentano oggi il ramo di insegnamento buddhista relativamente più diffuso in Giappone, con oltre 35 milioni di seguaci (pressappoco il 28 % della popolazione nipponica) e circa 7.000 tra templi e monasteri, assieme al buddhismo di Nara, alla Jodo-shu e al buddhismo Zen (spesso intrecciati fra essi e con lo shintoismo in un particolare amalgama sincretico detto shinbutsu-shūgō). Nel 34 % dei giapponesi che ha dichiarato nel 2008 di essere esplicitamente e solamente buddhista, la scuola di Nichiren rappresenta quindi la maggioranza assoluta.. Secondo altre stime è di poco superato dalla scuola amidista. Assieme allo Zen è anche una delle forme di buddhismo più diffuse nel mondo fuori dall'Asia, specialmente tramite la scuola laica Soka Gakkai che ha circa 12 milioni di membri (8 milioni in Giappone e 4 milioni nel resto del mondo, 70.000 in Italia).

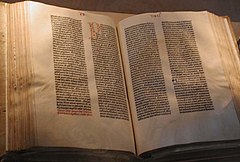

La Bibbia (dal greco antico βιβλίον, plurale βιβλία biblìa, che significa "libri") è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana. È formata da libri differenti per origine, genere, composizione, lingua, datazione e stile letterario, scritti in un ampio lasso di tempo, preceduti da una tradizione orale più o meno lunga e comunque difficile da identificare, racchiusi in un canone stabilito a partire dai primi secoli della nostra era. Diversamente dal Tanakh (Bibbia ebraica), il cristianesimo ha riconosciuto nel suo canone ulteriori libri scritti in seguito al "ministero" di Gesù. La Bibbia cristiana, quindi, risulta suddivisa in: Antico Testamento (o Antica Alleanza), corrispondente alla Bibbia ebraica, e Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza), che descrive l'avvento del Messia e le prime fasi della predicazione cristiana. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare i patti stabiliti da Dio con gli uomini per mezzo di Mosè (antico testamento) e poi per mezzo di Gesù (nuovo testamento).