- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il dialetto tarantino ('u tarandíne), o vernacolo o cataldiano (così chiamato, a partire dal '900, in onore del santo patrono cittadino), è un dialetto parlato nella città di Taranto e, con significative differenze, in alcuni paesi della parte occidentale dell'omonima provincia. Esso possiede la particolarità di essere un idioma comunale, ovvero è parlato, nella sua forma più pura, esclusivamente entro i confini della città ed in provincia ha sviluppato alcune varianti, seppur abbastanza distaccate. Secondo lo studioso tarantino Domenico Ludovico de Vincentiis, procedendo a nord della città si avverte più influente l'inflessione del barese sui dialetti circostanti, mentre a sud si comincia a notare l'inflessione del salentino, in particolare del dialetto leccese; questa osservazione fu fatta in precedenza anche da Giovanni Battista Gagliardo, che già nel 1811, riferendosi alla grande discontinuità dialettale nel suo territorio, affermava che "il dialetto è tutto affatto diverso dal resto degli altri Tarentini, un miscuglio di corrotte voci greche e latine".

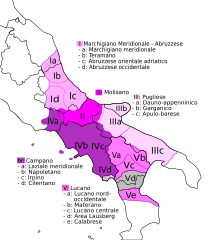

Il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica del gruppo italiano meridionale delle lingue romanze parlata a Napoli e in aree della Campania non molto distanti dal capoluogo, corrispondenti approssimativamente all'attuale città metropolitana di Napoli e ai contigui agro aversano e agro nocerino-sarnese, rispettivamente parte della provincia di Caserta e della provincia di Salerno. Il termine dialetto napoletano non è sinonimo di lingua napoletana (individuata dalla classificazione ISO 639-3 attraverso il codice nap e che Ethnologue definisce "lingua napoletano-calabrese"), la quale costituisce invece uno storico idioma sovraregionale basato essenzialmente sull'antica forma vernacolare napoletana (o, più in generale, meridionale) in uso all'interno del regno di Napoli, ove però non aveva valore ufficiale. Il volgare pugliese, altro nome con cui sono storicamente conosciuti il napoletano e i dialetti meridionali, sostituì parzialmente il latino nei documenti ufficiali e nelle assemblee di corte a Napoli, dall'unificazione delle Due Sicilie, per decreto di Alfonso I, nel 1442. Nel XVI secolo, re Ferdinando il Cattolico, aggiunse alla suddetta variante italoromanza-meridionale autoctona già presente, anche lo spagnolo, ma solamente come nuova lingua di corte non amministrativa; mentre, il napoletano (o volgare pugliese), veniva parlato dalla popolazione, usato nelle udienze regie, nelle scuole, negli uffici della diplomazia e dei funzionari pubblici. Poco tempo dopo, il cardinale Girolamo Seripando, nel 1554, stabilì che in questi settori venisse definitivamente sostituito dal volgare toscano, ossia, dall'italiano standard (presente già da tempo in contesti letterari e di studio, insieme al latino) che dal XVI secolo è usato come lingua ufficiale e amministrativa di tutti i Regni e gli Stati italiani preunitari (con l'unica eccezione del Regno di Sardegna insulare, dove l'italiano standard assunse tale posizione a partire dal XVIII secolo), fino ai giorni nostri. Per secoli la letteratura in volgare napoletano ha fatto da ponte fra il mondo classico e quello moderno, fra le culture orientali e quelle dell'Europa settentrionale, dall'«amor cortese», che con la scuola siciliana diffuse il platonismo nella poesia occidentale, al tragicomico (Vaiasseide, Pulcinella), alla tradizione popolare; in napoletano sono state raccolte per la prima volta le fiabe più celebri della cultura europea moderna e pre-moderna, da Cenerentola alla Bella addormentata, nonché storie in cui compare la figura del Gatto Mammone. Il napoletano ha avuto un'influenza significativa sull'intonazione dello spagnolo Rioplatense, della regione di Buenos Aires in Argentina e dell'intero Uruguay.

I dialetti umbri sono un continuum linguistico di dialetti diffusi nella regione amministrativa italiana dell'Umbria. Questi sono appartenenti in maggioranza al gruppo dialettale mediano italiano. In alcune zone dell'Umbria sono parlati anche dialetti di influenza toscana per ragioni di prossimità. Nelle zone settentrionali dell'Altotevere Umbro a confine con la provincia di Pesaro-Urbino sono presenti influenze romagnole. In quest'area secondo alcuni studiosi c'è ancora il mediano umbro di base, mentre secondo altri si hanno già dialetti a sé stanti con forte influenza toscana e romagnola.

Con l'espressione dialetti calabresi si definiscono le varietà linguistiche romanze parlate nella regione italiana della Calabria e in alcune città brasiliane dello stato di San Paolo dai discendenti di calabresi emigrati. Appartengono a due gruppi diversi: quello meridionale, conosciuto anche come diasistema della lingua napoletana ('e parrate calabbrise); quello meridionale estremo, o diasistema della lingua siciliana, e identificato anche come tricalabro da Ethnologue (i parrati calabbrisi);Del gruppo meridionale o napoletano fanno parte le varietà cosentine del nord della regione, mentre sono di tipo meridionale estremo o siciliano quelle in uso nella zona centro-meridionale che annoverano il calabrese centrale e il meridionale. Tale divisione linguistica corrisponde molto approssimativamente alla storica divisione amministrativa delle "Calabrie": Calabria Citeriore (o Calabria latina) e Calabria Ulteriore (o Calabria greca). I dialetti calabresi sono fra i dialetti d'Italia che più di altri hanno attirato l'attenzione degli studiosi per le proprie peculiarità e le radici in tempi antichi. L'evidente diversità linguistica nell'ambito della stessa regione, il rapporto tra impronta greca antica (grecanica) e storia della Calabria, la più o meno precoce latinizzazione ed i "relitti" lessicali di altre lingue, la forte presenza della minoranza albanese (arbëreshë), sono oggi argomento di studio e discussione di glottologi e linguisti. Chi voglia infatti paragonare i dialetti della Calabria meridionale con quelli parlati nella Calabria del nord, non può non notare il forte contrasto esistente. Un esempio è la forma del tempo perfetto indicativo (che include passato remoto e passato prossimo dell'italiano), che ha due forme nelle due diverse zone: nel Nord-Calabria è un tempo composto, simile al passato prossimo italiano; nel Sud-Calabria invece, è un tempo semplice che ricorda il passato remoto italiano, da cui il grande errore di chiamare "passato remoto" questo tempo anche in calabrese (in realtà equivale esattamente al perfetto latino, dal quale deriva). Infatti, anche un'azione non remota è espressa col tempo perfetto: Mangia(v)i, mo vaju u fatigu = Ho mangiato, adesso vado a lavorare. Mangiavi, mo vaju ma faticu (in dialetto catanzarese) Mangiai, ora vaju e travagghiu (in dialetto reggino)