- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Emanuele Narducci (Firenze, 31 maggio 1950 – Firenze, 17 giugno 2007) è stato un latinista, critico letterario, traduttore e accademico italiano.

Annibale Carracci (Bologna, 3 novembre 1560 – Roma, 15 luglio 1609) è stato un pittore italiano. In antitesi con gli esiti ormai sterili del tardomanierismo, propose il recupero della grande tradizione della pittura italiana del Cinquecento, riuscendo in un'originale sintesi delle molteplici scuole del Rinascimento maturo: Raffaello, Michelangelo, Correggio, Tiziano e il Veronese sono tutti autori che ebbero notevole influsso sull'opera del Carracci. La riproposizione e, al tempo stesso, la modernizzazione di questa grande tradizione, unitamente al ritorno dell'imitazione del vero, sono i fondamenti della sua arte. Con Caravaggio e Rubens, pose le basi per la nascita della pittura barocca, di cui fu uno dei padri nobili. Di fondamentale importanza nello sviluppo della sua carriera furono i rapporti con il cugino Ludovico e il fratello Agostino – entrambi dotatissimi pittori – con i quali, agli esordi, tenne bottega comune e con cui collaborò, a più riprese, anche in seguito.

Annibale Barca (in latino: Hannibal; in greco antico: Ἁννίβας, Hanníbas; Cartagine, 247 a.C. – Lybissa, 183 a.C.) è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie durante la seconda guerra punica e definito da Theodor Mommsen "il più grande generale dell'antichità". Figlio del comandante Amilcare Barca e fratello maggiore di Asdrubale, Annibale, sin da piccolo profondamente nemico di Roma e deciso a combatterla, concepì ed eseguì un audace piano di guerra per invadere l'Italia. Marciando dalla Spagna, attraverso i Pirenei e le Alpi, scese nella penisola, dove sconfisse le legioni romane in quattro battaglie principali: battaglia del Ticino (218 a.C.), battaglia della Trebbia (218 a.C.), battaglia del lago Trasimeno (217 a.C.), battaglia di Canne (216 a.C.) – e in altri scontri minori. Dopo la battaglia di Canne i Romani evitarono altri scontri diretti e gradualmente riconquistarono i territori del sud Italia di cui avevano perso il controllo. La seconda guerra punica terminò con l'attacco romano a Cartagine, che costrinse Annibale al ritorno in Africa nel 203 a.C., dove fu definitivamente sconfitto nella battaglia di Zama, nel 202 a.C.. Dopo la fine della guerra Annibale guidò Cartagine per alcuni anni, ma fu costretto all'esilio dai Romani e nel 195 a.C. si rifugiò dal re seleucide Antioco III in Siria, dove continuò a propugnare la guerra contro Roma. Dopo la sconfitta di Antioco III si trasferì presso il re Prusia I, in Bitinia. Quando i Romani chiesero a Prusia la sua consegna, Annibale preferì suicidarsi; era il 183 a.C. Dotato di grandi capacità tattiche e strategiche, avveduto e sagace, Annibale, dopo le impressionanti vittorie iniziali, continuò a battersi tenacemente in Italia per oltre quindici anni con il suo piccolo esercito di veterani isolato in territorio nemico, cercando fino all'ultimo di contrastare il predominio di Roma. Per le straordinarie qualità dimostrate durante la sua carriera militare, Annibale è considerato uno dei più grandi generali e strateghi della storia. Polibio, suo contemporaneo, lo paragonava al suo grande rivale Publio Cornelio Scipione Africano; altri lo hanno accostato ad Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone.

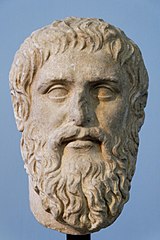

Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: Πλάτων Plátōn, pronuncia: [plá.tɔːn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.

Il termine diàtriba, o diatrìba (dal lat. diatrĭba, a sua volta dal gr. διατριβή), è una forma di argomentazione della filosofia greca. Il termine contiene in sé il concetto di contrasto, di attrito, che, però, conduce a un risultato positivo; il significato etimologico è quello di consumo del tempo e di tempo dedicato allo studio. La diatriba è una discussione, conversazione, o conferenza, su luoghi comuni etici che si rivolge a un pubblico generale, più ampio di quello della scuola filosofica di appartenenza. La discussione può assumere connotazione particolarmente violenta e aggressiva e, non di rado, ricorre all'ironia e alla demistificazione. Fu molto usata, in particolar modo, dai cinici e dagli stoici (si parla, a volte, di diatriba cinico-stoica). L'uso della diatriba risale a Socrate, mentre, nell'età ellenistica, rimanda a Diogene. Bione di Boristene, vissuto tra il 325 e il 255 a.C., la elevò a genere letterario nelle sue Diatribe, tramandate in frammenti. Cicerone vi si riferisce come a trattati di morale destinati al popolo. La si ritrova nella letteratura latina: ad esempio, nelle Satire di Orazio, che ne riproducono le caratteristiche, e nei Dialoghi di Seneca.

I Dialoghi marini (in greco: Ἐνάλιοι διάλογοι) sono quindici brevi discorsi tra i personaggi aventi a che fare col mare della mitologia greca e degli eroi, scritti nel II secolo da Luciano di Samosata. Questa raccolta fa parte di altre quattro dei cosiddetti Dialoghi (comprendenti discorsi sui morti, sugli dei e sulle cortigiane).

Aristone di Ceo (in greco: Ἀρίστων ὁ Κεῖος; Ceo, 270 a.C. circa ... – Atene, dopo il 225) è stato un filosofo greco antico legato al Liceo di Aristotele.