- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La presidenza di John Fitzgerald Kennedy ebbe inizio il 20 gennaio del 1961 quando il presidente eletto degli Stati Uniti d'America partecipò alla cerimonia d'inaugurazione e insediamento del presidente degli Stati Uniti d'America, per terminare bruscamente e in maniera tragica il 22 novembre del 1963 dopo il suo assassinio. Il 35º presidente degli Stati Uniti d'America rimase in carica per un periodo di 1.036 giorni, esattamente un secolo dopo la presidenza di Abraham Lincoln. Esponente di punta del Partito Democratico subentrò alla presidenza di Dwight D. Eisenhower, eroe della seconda guerra mondiale, a seguito delle elezioni presidenziali nel 1960 in cui riuscì a sconfiggere, seppur di strettissima misura, il concorrente del Partito Repubblicano Richard Nixon, Vicepresidente degli Stati Uniti d'America uscente. Gli succederà il vicepresidente Lyndon B. Johnson il quale assumerà l'ufficio immediatamente dopo l'attentato mortale dando così avvio alla Presidenza L. B. Johnson. Kennedy fu la prima persona nata nel XX secolo (1917) a venire eletta presidente - lo seguiranno L. B. Johnson (1908); Ronald Reagan (1911); Richard Nixon (1913) e Gerald Ford (1913) - e, all'età di 43 anni, la più giovane ad assumere la carica nell'intera storia degli Stati Uniti d'America (Theodore Roosevelt era di 9 mesi più giovane quando dovette assumere l'ufficio a seguito dell'assassinio di William McKinley il 14 settembre 1901, ma non conquistò i voti popolari fino alla elezioni presidenziali del 1904 quando aveva già 46 anni). Fu anche il 1º presidente eletto affiliato alla Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America. Svolse un ruolo di primo piano nel portare la politica americana nell'era moderna dei mezzi di comunicazione di massa in quanto la sua capacità di usare la televisione fornì un modello di Campagna elettorale che parlava direttamente agli elettori; la sua presidenza mediatica indebolì notevolmente il potere del clientelismo all'interno degli organismi partitici. L'epoca Kennedyana fu segnata dalle tensioni sempre ben presenti della guerra fredda con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e in special modo con Cuba. Un fallito tentativo d'invasione della baia dei Porci a Sud dell'isola venne effettuato nell'aprile del 1961 con l'intento dichiarato di rovesciare il governo comunista di Fidel Castro che aveva preso il potere nel 1959 grazie alla rivoluzione cubana. L'amministrazione in seguito respingerà i piani congiunti dei Capi di stato maggiore volti a orchestrare atti terroristici fasulli sul suolo americano sotto copertura con lo scopo d'indurre all'approvazione da parte dell'opinione pubblica di un'eventuale guerra contro il regime cubano (vedi Operazione Northwoods). Nell'ottobre del 1962 venne scoperto che i missili balistici sovietici stavano per essere dispiegati in forza a Cuba; il periodo di estrema tensione internazionale che ne risultò - denominato crisi dei missili di Cuba - viene visto da un gran numero di storici e analisti politici come il più vicino alla deflagrazione di una guerra nucleare globale che la specie umana abbia mai mai avuto nel corso della storia, con belligeranti armati di ordigni atomici da entrambe le parti. Per contenere l'espansione comunista nel Sud-est asiatico Kennedy diede il via all'aumento del numero dei consiglieri militari americani nel Vietnam del Sud di un fattore di 18 volte superiore rispetto al suo immediato predecessore; un ulteriore escalation del ruolo americano nel fronte della guerra del Vietnam avrà luogo e si verificherà sempre più speditamente solo dopo la morte del presidente. Nel campo della politica interna formulò proposte audaci nella sua agenda della "Nuova Frontiera", ma ben poche di esse risultarono alla fine approvate dal Congresso degli Stati Uniti d'America. Istituì i Peace Corps e accelerò la corsa allo spazio. Kennedy intraprese inoltre iniziative a sostegno del movimento per i diritti civili degli afroamericani, ma solamente dopo la sua scomparsa la proposta di un disegno di legge sui diritti civili verrà approvata e fatta promulgare come Civil Rights Act (1964).

Michel Onfray (Chambois, 1º gennaio 1959) è un filosofo e saggista francese, appartenente alla corrente del post-anarchismo e dell'edonismo. I suoi scritti celebrano i sensi, l'ateismo filosofico, l'edonismo e il piacere (senza rinunciare a una decisa impronta etica e politica), e la figura del "filosofo-artista" nella tradizione dei pensatori greci, che affermarono l'autonomia della vita e del pensiero. Ostentando un ateismo senza concessioni, egli sostiene che le religioni sono indifendibili in quanto strumenti d'oppressione e di frattura con la realtà o di elusione da essa.Michel Onfray ritiene che la filosofia non possa esistere senza l'ausilio apportato dalle scienze naturali, dalla psicoanalisi (sebbene abbia successivamente rifiutato Freud, preferendogli Pierre Janet e gli "psicoanalisti non-freudiani") e dalla sociologia in una coniugazione del sapere scientifico con quello filosofico. Secondo lui, un filosofo pensa in modo coerente solo se dispone di adeguati strumenti del sapere, altrimenti le sue analisi si collocano al di fuori della realtà. Grazie ad un linguaggio ricco e fluente, riesce a spiegare efficacemente le sue teorie nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche; come divulgatore della filosofia, anche emittenti di stampo conservatore lo invitano sovente, perché egli ricopre il ruolo di "ateo di servizio" (athée de service, secondo una definizione da lui coniata).Onfray appartiene a una classe di intellettuali vicina a correnti di pensiero individualiste e libertarie ma anticapitaliste, di cui tenta il recupero dell'afflato originario attraverso lo studio dei filosofi cinici, atomisti, cirenaici ed epicurei, ma anche tramite tutta la storia della filosofia, dai pensatori libertini, illuministi radicali, utilitaristi, anarchici, alcuni esponenti della Scuola di Francoforte, ma anche Nietzsche, con cui condivide la "rivolta dionisiaca", e gli esistenzialisti atei. Egli, è, alla maniera di molti suoi ispiratori, un materialista leggermente ottimista, senza gli eccessi di pessimismo che alcune correnti irreligiose hanno manifestato.È stato avvicinato anche, dai mass media, alla variegata corrente del "Nuovo ateismo", gruppo assai eterogeneo a cui sono stati associati vari pensatori, scienziati e scrittori, come Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens e Piergiorgio Odifreddi.

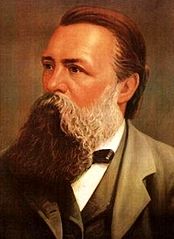

Friedrich Engels (AFI: [ f i d l s]) (Barmen, 28 novembre 1820 Londra, 5 agosto 1895) stato un filosofo, sociologo, economista, giornalista e imprenditore tedesco, fondatore assieme al sodale Karl Marx del socialismo scientifico, oltre che teorico del materialismo dialettico attraverso principalmente il suo Dialettica della natura (1883), basandosi in particolare sull'impostazione critica in chiave materialista dell'intera storia umana sviluppata da Marx nella sua concezione materialistica della storia . Figlio di un proprietario di grandi fabbriche tessili in Inghilterra e Prussia, fu amico e collaboratore di Marx, con cui scrisse lavori come La situazione della classe operaia in Inghilterra (1845) e il Manifesto del Partito comunista (1848), ottenendo un ruolo di spicco per la nascita del marxismo e dei movimenti comunisti, socialisti e operai. Fu anche capo politico sia della Prima Internazionale (1864) sia della Seconda Internazionale (1889). Aiut finanziariamente Marx e famiglia e pubblic il primo volume de Il Capitale (1867), il magnum opus di Marx. Altre opere importanti includono L'ideologia tedesca (1847), l'Anti-D hring (1878) e L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza (1880). Dopo la morte di Marx pubblic il secondo e il terzo volume de Il Capitale (1885 e 1894). Inoltre organizz gli appunti di Marx per comporre le Teorie del plusvalore, ma mor prima della pubblicazione e Karl Kautsky le pubblic come quarto volume de Il Capitale (1905 1910). Sulla base delle ricerche di Marx pubblic L'origine della famiglia, della propriet privata e dello Stato (1884).

Il femminismo in Francia ha le sue origini nella rivoluzione francese. Alcuni personaggi famosi sono emersi durante la Comune di Parigi (1871), tra cui Louise Michel e Élisabeth Dmitrieff (di origini russe) o Renée Vivien (nata nel 1877).

Con il termine femminismo si indica: la posizione o atteggiamento di chi sostiene la parità politica, sociale ed economica tra i sessi, in ragion del fatto che le donne siano state e siano, in varie misure, discriminate rispetto agli uomini e ad essi subordinate; la convinzione che il sesso biologico non dovrebbe essere un fattore predeterminante che modella l'identità sociale o i diritti sociopolitici o economici della persona; il movimento politico, culturale e sociale, nato storicamente durante l'Ottocento, che ha rivendicato e rivendica pari diritti e dignità tra donne e uomini e che, in vari modi, si interessa alla comprensione delle dinamiche di oppressione di genere.Il femminismo è un movimento complesso ed eterogeneo che si è sviluppato con caratteristiche peculiari in ogni paese ed epoca. Molti fattori contribuiscono a definire e ridefinire il concetto di femminismo e le pratiche politiche ad esso connesse (ad esempio classe, etnia, sessualità). Al suo interno ci sono quindi diverse posizioni e approcci teorici, tant'è che ad oggi alcuni studiosi, teorici e/o militanti femministi parlano di femminismi. In particolare esistono teorie contrastanti riguardo all'origine della subordinazione delle donne ed in merito al tipo di percorso che dovrebbe essere portato avanti per liberarsene: se lottare solo per le pari opportunità tra uomini e donne, se criticare radicalmente le nozioni di "identità sessuale" e "identità di genere", oppure - ancora - se eliminare alla radice i ruoli e quindi tale subordinazione.

Il termine antisemitismo è stato coniato alla fine del XIX secolo dal giornalista Wilhelm Marr e consiste nell'avversione, su basi razziali, nei confronti delle persone di religione ebraica; col tempo è venuto in anche per indicare le avversioni motivate con ragioni di tipo politico; talvolta lo si confonde con la rivalità, l'ostilità o l'avversione di tipo religioso (antigiudaismo) all'ebraismo, anche se la maggior parte degli storici distingue accuratamente i due termini. Una tradizione di ostilità del cristianesimo nei confronti dell'ebraismo e del popolo ebraico si sviluppò fin dai primi anni della cristianità ed è proseguita nelle epoche seguenti sulla spinta di numerosi fattori, tra cui differenze teologiche, la spinta cristiana al proselitismo e alla conversione, auspicata e forzata, degli ebrei decretata dall'incarico che Cristo risorto diede ai suoi discepoli, il fraintendimento delle credenze e delle pratiche religiose degli ebrei, e una percepita ostilità ebraica nei confronti dei cristiani. Questa avversione è culminata nell'Olocausto, che ha portato molti cristiani a riflettere sui rapporti tra teologia, pratiche religiose, e il genocidio.

Brown et Al. c/ Board of Education of Topeka et Al. (Brown e altri contro l'ufficio scolastico di Topeka e altri) è una sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti, pubblicata il 17 maggio 1954 (sentenza 347 U.S. 483). Ad essa ci si riferisce, normalmente, come a Brown v. Board of Education (Brown contro l'ufficio scolastico). La sentenza ha dichiarato incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche. Una sentenza complementare sullo stesso caso fu pubblicata il 31 maggio 1955 (349 U.S. 294): le due sentenze sono, per questo motivo, anche citate come Brown I e Brown II. Questa sentenza è senza dubbio la più importante delle decisioni della corte Warren. Da un punto di vista tecnico la sentenza Brown è applicabile solamente al sistema di educazione pubblica degli Stati; tuttavia la sentenza Bolling v. Sharpe 349 U.S. 497 (1954), meno conosciuta e pubblicata lo stesso giorno della precedente, estende l'obbligo anche al governo federale.