- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La dislessia fa parte dei disturbi specifici dell’apprendimento o DSA (manuale DSM-5) ed è una condizione caratterizzata da problemi con la lettura e la diagnosi che si formula è indipendente dall’intelligenza della persona. Diverse persone ne sono colpite in misura diversa; i problemi possono includere difficoltà nella pronuncia delle parole, nella lettura veloce, nella scrittura a mano, nella pronuncia delle parole durante la lettura ad alta voce e nella comprensione di ciò che si legge. Spesso queste difficoltà vengono notate inizialmente a scuola. In caso di compromissione totale delle capacità di lettura si parla di alessia. Le difficoltà sono involontarie e le persone con questo disturbo hanno un normale desiderio di apprendimento.Si ritiene che la dislessia sia causata dal coinvolgimento di fattori genetici e ambientali. In alcuni casi si manifesta in più membri della stessa famiglia come, ad esempio, ad un padre e ad uno o più dei propri figli. Spesso si verifica nelle persone con disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e quando è associata a difficoltà nel fare i calcoli si parla di discalculia, un altro disturbo specifico dell’apprendimento. Può anche esordire in età adulta come risultato di lesioni cerebrali traumatiche, ictus o demenza. I meccanismi alla base della condizione sono da ricercarsi in problemi nei processi linguistici del cervello. La dislessia viene diagnosticata attraverso una serie di test di memoria, di ortografia, di visione e di capacità di lettura. Non si parla di dislessia quando la difficoltà di lettura è dovuta ad un insegnamento insufficiente o a problemi di udito o di vista.Il trattamento prevede l'utilizzo di adeguati metodi di insegnamento al fine di soddisfare le esigenze della persona. Anche se non si riesce a curare il problema alla base, è possibile diminuire il grado di sintomi. La dislessia rappresenta la disabilità di apprendimento più comune e colpisce il 3-7% della popolazione, anche se fino al 20% possono presentare sintomi di un certo grado. Sebbene la dislessia sia più frequentemente diagnosticata negli uomini, è stato suggerito che essa colpisca in realtà entrambi i sessi allo stesso modo. La dislessia si presenta in tutte le aree del mondo. Alcuni ritengono che la condizione dovrebbe essere considerata come un modo diverso di apprendimento, con vantaggi e svantaggi.

I disturbi del linguaggio sono disturbi che implicano l'elaborazione delle informazioni linguistiche. I problemi che possono essere riscontrati possono coinvolgere la grammatica (sintassi e / o morfologia), la semantica (significato) o altri aspetti del linguaggio. Questi problemi possono essere ricettivi (che comportano una ridotta comprensione del linguaggio), espressivi (che comportano la produzione del linguaggio) o una combinazione di entrambi. Gli esempi comprendono il disturbo specifico del linguaggio, anche noto come disturbo dello sviluppo del linguaggio, e l'afasia, tra gli altri. I disturbi del linguaggio possono influenzare sia la lingua parlata che quella scritta, e possono anche influenzare la lingua dei segni; tipicamente, tutte le forme di linguaggio possono essere compromesse. I dati attuali indicano che il 7% dei bambini manifesta disturbi del linguaggio, con i maschi diagnosticati il doppio rispetto alle femmine.Ricerche preliminari sui potenziali fattori di rischio hanno suggerito che componenti biologiche, come basso peso alla nascita, prematurità, complicazioni generali alla nascita e sesso maschile, così come la storia familiare e la scarsa educazione dei genitori possono aumentare la possibilità di sviluppare disturbi del linguaggio.Per i bambini con difficoltà linguistiche fonologiche ed espressive, ci sono prove a sostegno della terapia del linguaggio (logopedia). Tuttavia, la stessa terapia si è dimostrata molto meno efficace per le difficoltà di linguaggio ricettivo. Questi risultati sono coerenti con la prognosi peggiore per i disturbi del linguaggio ricettivo che sono generalmente accompagnati da problemi nella comprensione della lettura.Va sottolineato che questi sono distinti dai disturbi della fonazione, che comportano difficoltà con l'atto di produzione del linguaggio, ma non con il linguaggio. I disturbi del linguaggio tendono a manifestarsi in due modi diversi: disturbi del linguaggio ricettivo (in cui non è possibile comprendere adeguatamente il linguaggio) e disturbi del linguaggio espressivo (in cui non è possibile comunicare correttamente il messaggio previsto).

Per disturbi specifici di apprendimento (sigla DSA), si intendono deficit di alcune abilità specifiche (che fanno parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi Specifici), che non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento, poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della cultura come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 244 del 18 ottobre 2010), la quale si è rifatta in gran parte alla Classificazione Internazionale ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità, dove vengono definiti anche con la sigla F81. Essi vengono compresi nel capitolo 315 del DSM-IV. I disturbi specifici di apprendimento si verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno nella norma, con caratteristiche fisiche e mentali nella norma e la capacità di imparare. Per la diagnosi di DSA, sono necessari: Il funzionamento intellettivo nella norma; Almeno due prove diagnostiche con valori sotto le -2 deviazioni standard; Un funzionamento scolastico deficitario.

Il termine demotico si riferisce sia alla penultima fase della lingua egizia, che al sistema di scrittura con cui questa fase fu trascritta, derivato dalle forme settentrionali di ieratico usate nel Delta. Questo tipo di scrittura, a differenza di quella ieratica e quella geroglifica, non era utilizzata nei testi letterari o nelle iscrizioni funebri, ma nei documenti più comuni, destinati al popolo.

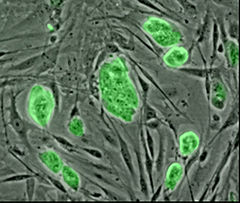

Le cellule staminali sono cellule primitive, non specializzate, dotate della capacità di trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo attraverso un processo denominato differenziamento cellulare. Sono oggetto di studio da parte dei ricercatori per curare determinate malattie, sfruttando la loro duttilità. Le cellule staminali possono essere prelevate da diverse fonti come il cordone ombelicale, il sacco amniotico, il sangue, il midollo osseo, la placenta, i tessuti adiposi, la polpa dentale.

La cavitazione è un fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido che poi implodono producendo un rumore caratteristico. Ciò avviene a causa dell'abbassamento locale di pressione, la quale raggiunge la tensione di vapore del liquido, il quale subisce così un cambiamento di fase a gas, formando bolle (cavità) contenenti vapore. La dinamica del processo è simile a quella dell'ebollizione. La principale differenza tra cavitazione ed ebollizione è che nell'ebollizione, a causa dell'aumento di temperatura, la tensione di vapore sale fino a superare la pressione del liquido, creando quindi una bolla meccanicamente stabile, perché piena di vapore alla stessa pressione del liquido circostante; nella cavitazione, invece, è la pressione del liquido a scendere improvvisamente, mentre la temperatura e la tensione di vapore restano costanti. Per questo motivo la "bolla" da cavitazione resiste solo finché non esce dalla zona di bassa pressione idrostatica; appena ritorna in una zona del fluido in quiete, la pressione di vapore non è sufficiente a contrastare la pressione idrostatica e la bolla da cavitazione implode immediatamente. La temperatura raggiunta all'interno di una bolla di cavitazione può essere molto elevata, tale da poter generare il fenomeno della sonoluminscenza, ma per lungo tempo è risultata difficile da misurare. Delle stime spettroscopiche valutano la temperatura che può essere raggiunta come simile (se non superiore) a quella della fotosfera solare (la parte più fredda del sole).Il fenomeno può avvenire sulle eliche delle navi, nelle pompe, nelle turbine idrauliche Francis e Kaplan e nel sistema vascolare delle piante. Affinché la cavitazione possa manifestarsi, occorre un substrato che agisca da centro di nucleazione: può essere la superficie di un contenitore, impurità presenti nel liquido oppure altre irregolarità. La temperatura ha una notevole influenza sulla cavitazione, poiché altera la tensione di vapore. Se la temperatura aumenta, la maggiore tensione di vapore facilita la cavitazione. Si conviene usualmente di considerare una macchina idraulica in fase di cavitazione quando o la portata, o la prevalenza, o la potenza generata diminuiscono di più del 3% rispetto a condizioni analoghe in assenza di cavitazione.La cavitazione può essere utilizzata anche come strumento di pulizia. La sua capacità attrattiva permette una pulizia per asportazione che viene usata non solo in ambito militare, ma anche in ambito medico, con l'impiego di micro pulizie e chirurgia. Ultimamente è stata utilizzata per la pulizia di grandi superfici come quelle delle navi, soprattutto dalla marina militare statunitense. La cavitazione è stata proposta come una spiegazione dello schiocco delle articolazioni (dita, polsi, ecc.). Queste infatti sono tenute assieme da tessuti connettivi e legamenti. Tutte le articolazioni del nostro corpo sono circondate dal liquido sinoviale. Quando si piega o allunga il dito per far scrocchiare la nocca, si causa la separazione dell'articolazione, di conseguenza anche il tessuto connettivo che la circonda è tirato. Sollecitando questo rivestimento, il volume aumenta con un conseguente calo di pressione che coinvolge anche il liquido sinoviale, facendo diminuire la solubilità dei gas disciolti in esso, che quindi formano delle bolle attraverso il processo di cavitazione. Quando l'articolazione è distaccata abbastanza, la pressione si abbassa a tal punto da far collassare le bolle producendo il caratteristico suono. Ci vogliono dai 25 ai 30 minuti per far ridissolvere i gas nel fluido. Durante questo periodo le articolazioni non scrocchieranno, dopodiché la cavitazione sarà ancora possibile.

I bisogni educativi speciali (BES) sono definiti dalla classificazione internazionale del funzionamento (ICF-International Classification of Functioning) come “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”. Possono essere considerati come paradigma di lettura della complessità e della varietà delle difficoltà di apprendimento. Tale visione richiede di ampliare lo sguardo verso le esigenze formative di ogni individuo, andando oltre ai soli deficit certificabili e prendendo in considerazione ogni funzionamento che anche per il singolo soggetto diventa problematico. Per rispondere ai BES si ricorre al Piano didattico personalizzato (PDP), strumento utile per progettare modalità operative, strategie, sistemi e criteri di apprendimento per ciascun allievo.