- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

In storia della psicoanalisi si raccoglie il racconto storico di quel vasto movimento di pensiero che ha fatto il suo esordio all'alba del Novecento e ha avuto nel lavoro del medico viennese Sigmund Freud il punto di partenza. Se agli inizi questo movimento sembrava costituire una rivoluzione nell'ambito della sola psichiatria, ben presto ci si ricredette sulla portata dell'influenza ch'esso avrebbe esercitato. Ci si dovette ricredere soprattutto di quanto la psicoanalisi andava smentendo con il suo impegno metodico e quotidiano: delle impressioni di moda passeggera, legate alla nuova scienza psicoanalitica nascente. Il vecchio secolo è passato, molte idee legate al Novecento hanno perso gran parte del loro iniziale seguito o sono pressoché scomparse. Tra queste, anche la psicoanalisi è stata messa pesantemente in discussione. È tuttavia indiscutibile che essa abbia avuto un importante influsso sulla cultura e sul costume dell'ultimo secolo. Per approfondimenti sulle elaborazioni teoriche dei vari esponenti di questo movimento si possono consultare le voci specifiche, mentre qui si tratta solo della divulgazione e dell'espansione del movimento psicoanalitico e delle sue teorizzazioni a partire dalla città di Vienna, dove operava il padre fondatore di questa disciplina. Si tratta anche del suo radicarsi ed espandersi, non solo a livello territoriale nelle culture locali e linguistiche specifiche, ma anche dell'inserirsi del suo linguaggio e del suo proprio paradigma nelle varie scienze, filosofie, teologie e arti, dalla letteratura, alla pittura al cinema; in breve, della progressiva colonizzazione da parte della psicoanalisi della cultura del Novecento e di quella contemporanea.

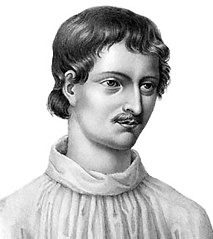

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

La fisiognomica o fisiognomonica è una disciplina pseudoscientifica che attraverso la fisiognomia o fisiognomonia pretende di dedurre i caratteri psicologici e morali di una persona dal suo aspetto fisico, soprattutto dai lineamenti e dalle espressioni del volto. Il termine deriva dalle parole greche physis (natura) e gnosis (conoscenza). Fin dal XVI secolo questa disciplina godette di una certa considerazione tanto da essere insegnata nelle università. La parola fisiognomica o fisiognomia venne usata fra gli studiosi per distinguerla dal termine fisionomia (o fisonomia) che ha un significato simile ma più generico.Tutto il sapere umano si basa infatti sulla fisio-gnomica derivata dalla fisio-nomia estetica della realtà. Ovverosia dal dedurre, attraverso i sensi e l'osservazione morfo-genetica della natura, la sua intrinseca legge del divenire in atto. La cosiddetta " fisio-gnosia " in cui rientrava pure l'uomo quale cosciente parte della legge naturale.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare (Verona, 6 novembre 1835 – Torino, 19 ottobre 1909), è stato un medico, antropologo, filosofo, giurista, criminologo e accademico italiano, da taluni studiosi definito come padre della moderna criminologia. Esponente del positivismo, è stato uno dei pionieri degli studi sulla criminalità, e fondatore dell'antropologia criminale. Il suo lavoro è stato fortemente influenzato dalla fisiognomica, dal darwinismo sociale e dalla frenologia. Le teorie lombrosiane si basano sul concetto del criminale per nascita, secondo cui l'origine del comportamento criminale sarebbe insita nelle caratteristiche anatomiche del criminale, persona fisicamente differente dall'uomo normale in quanto dotata di anomalie e atavismi che ne determinavano il comportamento socialmente deviante. Di conseguenza, secondo Lombroso l'inclinazione al crimine è una patologia ereditaria e l'unico approccio utile nei confronti del criminale quello clinico-terapeutico. Solo nell'ultima parte della sua vita Lombroso prese in considerazione anche i fattori ambientali, educativi e sociali come concorrenti a quelli fisici nella determinazione del comportamento criminale. Sebbene a Lombroso vada riconosciuto il merito di aver tentato un primo approccio sistematico allo studio della criminalità, tanto che ad alcune sue ricerche si ispirarono Sigmund Freud e Carl Gustav Jung per alcune teorie della psicoanalisi applicata alla società, la maggior parte delle sue teorie risultano oggi destituite di ogni fondamento scientifico tanto che molti studiosi lo definirono come un visionario. Al termine di un controverso percorso accademico e professionale, Lombroso fu anche radiato, nel 1882, dalla Società italiana di Antropologia ed Etnologia.

Biagio Gioacchino Miraglia, più noto come Biagio Miraglia (Cosenza, 21 agosto 1814 – Napoli, 14 marzo 1885), è stato uno psichiatra, poeta e patriota italiano; medico nell'ospedale psichiatrico di Aversa, primo titolare di un corso di clinica delle malattie mentali all'Università di Napoli, fondò la prima rivista italiana di psichiatria e attuò criteri innovativi nella terapia psichiatrica facendo ricorso fra l'altro alla musicoterapia e allo psicodramma.

Aurelio Covotti, pseudonimo di Aurelio Covotta (Ariano di Puglia, 23 marzo 1871 – Ariano Irpino, 11 maggio 1956), è stato un filologo e storico della filosofia italiano.

Andrea Ranzi (Pesaro, 15 settembre 1810 – Firenze, 4 gennaio 1859) è stato un chirurgo italiano.

Aldo Rescio (Calimera, 18 dicembre 1939 – La Spezia, 15 maggio 2005) è stato uno psicanalista e poeta italiano, autore contemporaneo di diversi scritti di psicanalisi, filosofia e di poesia, nonché fondatore e direttore responsabile della Scuola Psicanalitica Freudiana.