- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o, informalmente, GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria. È inoltre parte integrante delle forze armate italiane, ma direttamente dipendente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia, fino al 1946 divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. La festa anniversario, che originariamente ricorreva il 5 luglio fino al 1965, venne definitivamente spostata al 21 giugno, in coincidenza con l'inizio della battaglia del solstizio, durante la prima guerra mondiale. A Roma è situato il Museo storico della Guardia di Finanza, che raccoglie i cimeli della storia del corpo.

L’imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, in Italia, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

Un'imposta di scopo è un tributo esplicitamente finalizzato e collegato al perseguimento di specifici obiettivi di volta in volta individuati dal soggetto che la istituisce, nell'ambito di alcune finalità esplicitate dal legislatore. Un tributo di scopo è quindi una prestazione patrimoniale (art. 53 Costituzione) richiesta al contribuente che si caratterizza per il peculiare rilievo che assume la destinazione dei proventi riscossi, in deroga al principio di unità del bilancio. Il principio di unità del bilancio pubblico prevede che è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e che quindi sostiene la totalità delle sue spese durante la gestione. In virtù di tale principio c'è un generale divieto a creare dei collegamenti tra il gettito di un tributo specifico ed una specifica spesa. Un tributo di scopo è un'eccezione a tale principio generale. Per tale motivo tale deroga deve essere precisamente prevista dal legislatore e non deve essere meramente desumibile dal contesto in cui sorge il nuovo tributo oppure un aumento del valore del tributo.

I guelfi bianchi e i guelfi neri furono le due fazioni in cui si divisero intorno alla fine del XIII secolo i guelfi di Firenze, ormai il partito egemonico in città dopo la cacciata dei ghibellini. Le due fazioni lottavano per l'egemonia politica, e quindi economica, in città. A livello della situazione extracittadina, seppur entrambe sostenitrici del papa, erano opposte per carattere politico, ideologico ed economico. I guelfi bianchi, favorevoli alla signoria, erano un gruppo di famiglie aperte alle forze popolari, perseguivano l'indipendenza politica ed erano fautori di una politica di maggior autonomia nei confronti del pontefice, rifiutandone l'ingerenza nel governo della città e nelle decisioni di varia natura. I guelfi neri, invece, che rappresentavano soprattutto gli interessi delle famiglie più ricche di Firenze, erano strettamente legati al papa per interessi economici e ne ammettevano il pieno controllo negli affari interni di Firenze, incoraggiando anche l'espansione dell'autorità pontificia in tutta la Toscana. La rivalità tra i guelfi bianchi e i guelfi neri fu al centro della vita sociale e politica, tra la fine del XIII secolo e il primo decennio del Trecento a Firenze, a Pistoia e in altre città della Toscana. Episodi storici legati ai contrasti nati all'interno del Partito guelfo sono ampiamente trattati nella Divina Commedia, che proprio in quegli anni veniva scritta da Dante Alighieri.

Come in gran parte delle società del mondo classico, anche l'economia dell'età repubblicana di Roma antica (dal V al I secolo a.C.) era essenzialmente, se non esclusivamente, basata sulla produzione e la distribuzione di prodotti agricoli (gran parte della produzione era, tuttavia, rivolta all'autoconsumo). La classe degli aristocratici (patrizi), che nell'epoca presa in esame corrispondeva anche al ceto sociale più ricco, era costituita prevalentemente dai grandi proprietari fondiari, che seguivano personalmente la conduzione delle aziende agricole (ville rustiche). Solo nella tarda età repubblicana cominciò ad affermarsi economicamente la classe sociale degli equites, che traeva le proprie ricchezze non dall'agricoltura, bensì dal commercio, dalle industrie e dalla finanza (riscossione delle imposte e prestiti a interesse).

Bene comune è una locuzione filosofica, tecnica culturale ed economica riferibile a diversi concetti che sono nell'ambito della scienza di oggi. Nell'accezione popolare viene definito bene comune uno specifico bene che è condiviso da tutti i membri di una specifica comunità: proprietà collettiva e uso civico. Vi sono definizioni di bene comune anche nell'ambito della filosofia, dell'etica, della scienza politica, della religione e della giurisprudenza.

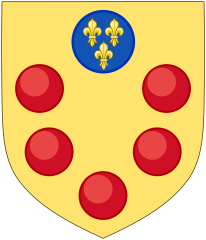

Il Banco dei Medici (1397-1494) fu la più grande e famosa banca d'Europa nel corso del XV secolo.Secondo molti studiosi i Medici sono stati per un certo periodo la famiglia più ricca d'Europa. Con questa ricchezza, acquisì potere politico prima a Firenze e successivamente in Italia e in Europa. I Medici diedero un contributo notevole allo sviluppo della contabilità con il miglioramento del libro mastro attraverso l'inserimento del sistema della partita doppia che rendeva più evidenti crediti e debiti.Giovanni di Bicci de' Medici fu il primo Medici a costituire una sua banca, e mentre divenne influente nel governo fiorentino, soltanto suo figlio Cosimo de' Medici, che divenne gran maestro nel 1434, fu capo non ufficiale della repubblica fiorentina.

La Banca d'Italia (giornalisticamente nota anche come Bankitalia) è la banca centrale della Repubblica Italiana, parte integrante dal 1998 del sistema europeo delle banche centrali (SEBC). Si tratta di un Organismo di diritto pubblico. La sede centrale è Palazzo Koch a Roma, con sedi secondarie e succursali in tutta Italia, mentre l'attuale governatore è Ignazio Visco, nominato il 20 ottobre 2011.

L'anagrafe tributaria, istituita con il decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605, è la banca dati utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani.