- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

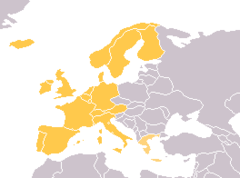

L'Europa (/euˈrɔpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici, l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale. Costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti del supercontinente Eurafrasia. È stata la culla della civiltà occidentale, assieme al Medio Oriente. La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli altri continenti, verso i quali, a partire dal XVI secolo, sono state frequenti e massicce le migrazioni, specialmente in America e in Oceania, dove gli europei sono ora in maggioranza rispetto alle popolazioni locali; varie forme di colonialismo e di imperialismo europeo hanno influenzato profondamente la Storia degli ultimi secoli.

Per storia dell'Europa si intende convenzionalmente la storia dell'omonimo continente e dei popoli che l'hanno abitato e che lo abitano. In un'accezione più ristretta per storia dell'Europa si intende invece la storia dell'Unione europea, dalla creazione della Comunità economica europea con i trattati di Roma (1957) fino a oggi.

L'Europa occidentale è principalmente un concetto socio-politico coniato e utilizzato durante la Guerra fredda: tale espressione identifica in particolare i Paesi europei del primo mondo, e la distinzione rispetto all'Europa orientale ha carattere principalmente economico, politico e religioso piuttosto che geografico; queste definizioni sono però soggette a fluttuazioni storiche, il che rende mutevole la definizione di oriente e occidente.

Il Medioevo (o Medio Evo) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) in cui viene convenzionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. Il Medioevo è costituito da un periodo di circa mille anni. Alcuni storici indicano come suo avvio la morte dell'imperatore romano Teodosio (395), l'ultimo a governare l'impero unito; altri indicano invece la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476). Tradizionalmente, il Medioevo si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (1492), evento che sancisce l’inizio dell'Età moderna. Il Medioevo è poi solitamente suddiviso in Alto e Basso Medioevo (nei paesi di cultura anglosassone si usa spesso distinguere anche un pieno Medioevo, concetto solitamente non utilizzato in Italia). Il concetto di Medioevo compare per la prima volta nel XV secolo, con i termini latini media aetas o media tempestas, con il significato di "età di mezzo", in ciò riflettendo l'opinione dei contemporanei, per cui tale periodo avrebbe rappresentato una deviazione dalla cultura classica, in opposizione al successivo Umanesimo e Rinascimento. Alcuni fenomeni tipici dei primi secoli, come il crollo demografico, la deurbanizzazione, il declino del potere centralizzato, le invasioni e le migrazioni di massa delle tribù, erano già iniziati nella tarda antichità. Come conseguenza delle invasioni barbariche del V secolo, in particolare di quelle dei vari popoli germanici, si vennero a formare nuovi regni nei territori che erano stati dell'Impero Romano d'Occidente. L'Impero Romano d'Oriente, invece, sopravvisse per tutta la durata del Medioevo, ed è generalmente oggi indicato con l'espressione "Impero bizantino"; nel VII secolo, però, l'Impero d'Oriente perse il Nord Africa e il Medio Oriente, passati sotto il dominio del Califfato degli Omayyadi, una dinastia islamica; ciò portò al fenomeno delle Crociate, durante le quali il mondo islamico e quello cristiano si scontrarono tra l'XI e il XIII secolo; la prima fu indetta nel 1095. Sebbene vi fossero stati cambiamenti sostanziali nella società e nelle strutture politiche, la rottura con l'antichità classica non fu completa: l'Impero Bizantino si considerava diretto successore dell'Antica Roma e il diritto romano era ancora la base legislativa fondamentale, ordinata nel Corpus Iuris Civilis; in Occidente, poi, la maggior parte dei nuovi regni utilizzava le istituzioni romane ancora esistenti. Il mito dell'antica Roma rimase sempre vivo, come mostra la fondazione nel IX secolo del Sacro Romano Impero da parte dei Franchi, che comprendeva gran parte dell'Europa occidentale e che, anche nel nome, si richiamava agli ideali di universalità tipici dell'Impero Romano. I rapporti che univano Europa, Asia ed Africa, interrotti dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, ripresero dopo il IX secolo, con la nascita delle repubbliche marinare. Dal punto di vista religioso, caratteristiche del Medioevo furono la diffusione sempre più capillare del Cristianesimo e dell'Islam, quest'ultimo nato nel VII secolo in Arabia e diffusosi nel Nord Africa ed anche in alcune aree dell'Europa meridionale. La religiosità medievale fu contraddistinta anche dalla fondazione di una fitta rete di monasteri, dalla nascita degli ordini mendicanti, dalla loro predicazione e dalla fondazione dei loro conventi. Dal punto di vista dell'organizzazione sociale, politica ed economica, un fenomeno tipico del Medioevo fu il feudalesimo (sviluppatosi in forme diverse in base al contesto ed al periodo storico), il sistema curtense, la diffusione ovunque dei castelli (in seguito al X secolo) e la nascita della classe dei cavalieri. Dopo il 1000, si fa convenzionalmente iniziare il Basso Medioevo. Durante questo periodo, la popolazione europea aumentò notevolmente, grazie alle innovazioni tecnologiche ed agricole che permisero al commercio di prosperare; i raccolti aumentarono, favoriti anche dal cosiddetto periodo caldo medievale. Le città, entrate in profonda crisi nell'Alto Medioevo, ripresero allora ad espandersi. La crescita di popolazione subì una grave battuta d'arresto tra il 1347 e il 1350, a causa della peste nera, che uccise circa un terzo degli europei. Nel Basso Medioevo iniziò il processo che portò alla formazione degli stati nazionali centralizzati. La vita intellettuale era segnata dalla scolastica, una filosofia che enfatizzava l'unione di fede e ragione. In questi anni iniziarono a nascere le prime università. Tra i fenomeni più significativi della cultura medievale, si ricordano la teologia di Tommaso d'Aquino, i dipinti di Giotto, la poesia di Dante e Chaucer, i viaggi di Marco Polo, le grandi cattedrali, l'arte romanica, l'arte gotica, l'arte bizantina.

La storia della Germania è caratterizzata da una grande complessità, ed è strettamente dipendente dalla definizione politico-geografica che si vuole dare al termine stesso di "Germania". Per Gaio Giulio Cesare tutti i territori al di là del fiume Reno erano Germania, in contrapposizione alla Gallia che comprendeva i territori al di qua dello stesso fiume. In età antica dunque, la Germania era sostanzialmente un'espressione geografica che l'Impero romano non riuscì mai a dominare in maniera completa e definitiva. In particolare la disfatta di Publio Quintilio Varo nella foresta di Teutoburgo ad opera di una coalizione di tribù germaniche guidate dai Cherusci determinò la rinuncia romana alla conquista in profondità dei territori oltre il Reno.Dopo la caduta dell'Impero Romano, i Franchi riuscirono a sottomettere la maggior parte delle tribù germaniche occidentali. Quando nell'843 l'Impero Franco venne diviso tra gli eredi di Carlo Magno, la parte orientale del Sacro Romano Impero divenne il Regno dei Franchi orientali. Nel 962 Ottone I restaurò il Sacro Romano Impero, però senza la parte occidentale dell'impero Franco, cioè l'attuale Francia. Nel Medioevo i principi e duchi guadagnarono potere ai danni del potere imperiale. Gli imperatori venivano eletti dai principi ed incoronati dal Papa. Nel XVI secolo la Germania settentrionale abbracciò le teorie di Martin Lutero mentre la parte meridionale restò cattolica. I protestanti e i cattolici tedeschi si scontrarono duramente nella guerra dei trent'anni (1618-1648). La lunga guerra lasciò vaste aree della Germania spopolate. La Pace di Westfalia sancì il tramonto dell'ideale dell'impero universale, dando spazio invece al sistema degli stati. Dopo le guerre napoleoniche (1803-1815), la Germania iniziò ad intraprendere la strada della modernizzazione. In questo periodo fiorì la vita intellettuale e culturale tedesca. Il Regno di Prussia divenne una potenza continentale. Dopo i falliti moti rivoluzionari del 1848, l'unificazione venne raggiunta nel 1871 con la nascita dell'impero tedesco che però escludeva l'Austria. All'inizio del XX secolo, l'economia tedesca era la più ricca d'Europa. Acquisendo alcuni territori in Africa, in Asia e in Oceania, l'impero tedesco era in grado di contrastare la supremazia francese e britannica in campo coloniale. Nella Prima guerra mondiale, l'impero tedesco, affiancato da Austria-Ungheria e Impero Ottomano, combatté contro l'Impero russo ad oriente e contro la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ad occidente. Uscita sconfitta dal conflitto, la Germania dovette subire un'umiliante trattato di pace nel 1919. Oltre a perdere le colonie d'oltremare e alcuni territori metropolitani, la Germania doveva pagare ingenti danni di guerra. L'imperatore Guglielmo abdicò e l'aristocrazia perdette gran parte delle sue prerogative, ma non il suo ascendente sull'esercito. La Repubblica di Weimar tentò di operare in uno Stato democratico. Dopo la Grande depressione i tedeschi iniziarono a perdere fiducia nel governo, iniziando a polarizzarsi, da una parte nell'estrema sinistra con i movimenti comunisti, dall'altra nel partito nazionalsocialista di Adolf Hitler. Nel 1933 Hitler riuscì a monopolizzare il potere e a imporre uno Stato totalitario. Anche se il regime di Hitler riuscì a migliorare l'economia tedesca, iniziò già subito a perseguitare le minoranze, soprattutto quella ebraica. La politica estera aggressiva di Hitler riuscì a conquistare facilmente l'Austria e la Cecoslovacchia, ma nello sforzo di conquistare la Polonia, provocò l'inizio della Seconda guerra mondiale. Dopo aver firmato un patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, la Germania nazista riuscì a conquistare gran parte dell'Europa continentale, però non a sottomettere la Gran Bretagna. Dopo la fallita invasione dell'Unione Sovietica nel 1941, la Germania nazista iniziò ad indietreggiare su tutti i fronti. Gli alleati anglo-americani bombardarono gran parte delle città tedesche. Nel maggio 1945 la Germania nazista venne definitivamente sconfitta. Dopo aver perso ancora ampi territori in favore della Polonia e dell'Unione Sovietica, la Germania venne divisa in due stati: Repubblica Federale di Germania (RFG), Repubblica Democratica Tedesca (RDT). Dalle regioni orientali di Germania, iniziò l'esodo di milioni di tedeschi verso la RFG e, in misura minore, verso la RDT. A partire dagli anni 1950 la RFG iniziò a diventare una nazione prospera, mentre la RDT stentava ad uscire dalla crisi. Nel 1961 a Berlino venne innalzato il muro, che simboleggiò per quasi un trentennio, la divisione tra Est e Ovest. Nel 1989 il comunismo collassò, causando la fine della RDT; i territori dell'ex Germania comunista furono incorporati nella RFG. Il recupero economico dell'est fu più lento del previsto. Dopo la riunificazione, la Germania divenne sempre più integrata nell'Unione Europea. Nel 2002 la Germania abbandonò il marco tedesco per adottare l'euro.

L'Europa orientale è la regione orientale dell'Europa e può indicare: la regione compresa tra l'Europa orientale e la Russia europea. Questa è la definizione contemporanea successiva alla dissoluzione del patto di Varsavia; la regione delimitata a est dagli Urali e a ovest dai confini dei tradizionali membri dell'Unione europea.

Gli ebrei in Europa sono presenti da oltre 2000 anni, a partire dall'antichità ellenistico-romana fino ai giorni nostri.

{{F|storia della Germania|ottobre 2012 Dopo l'inizio della guerra fredda, e a seguito della sconfitta tedesca nella seconda guerra mondiale, la Germania è stata divisa in due stati per circa 40 anni, divenendo il punto focale dei due blocchi contrapposti a est e a ovest. Solo nel 1990, a seguito di un accordo fra i due Stati, l'unità nazionale verrà ripristinata, con la costituzione in Länder delle province orientali e il loro successivo accesso, il 3 ottobre, alla Repubblica Federale di Germania, determinando al tempo stesso la scomparsa della Repubblica Democratica Tedesca.

I Paesi Bassi (in lingua olandese Nederland [ˈneːdərlɑnt]), spesso impropriamente indicati anche dagli stessi abitanti come Olanda, sono una delle quattro nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi; si trovano principalmente in Europa ma comprendono anche i cosiddetti Paesi Bassi caraibici (isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius, che hanno lo status di municipalità speciali) in riferimento alla sua bassa elevazione e alla sua topografia piatta, con solo il 50% circa del suo territorio che supera 1 metro sopra il livello del mare e quasi il 26% che scende sotto il livello del mare. La maggior parte delle aree sotto il livello del mare, note come polder, sono il risultato di una bonifica iniziata nel XVI secolo. Con una popolazione di 17,4 milioni di persone, che vivono tutte su una superficie totale di circa 41.800 chilometri quadrati (16.100 kmq) - di cui 33.500 kmq (12.900 kmq) - i Paesi Bassi sono il 12º paese più densamente popolato del mondo e il 5º paese più densamente popolato d'Europa, con una densità di 521 per kmq (1.350/mq). Tuttavia, è il secondo più grande esportatore mondiale di prodotti alimentari e agricoli (dopo gli Stati Uniti), grazie al suo suolo fertile, al clima mite, all'agricoltura intensiva e all'inventiva. La parte europea confina a sud con il Belgio e ad est confina con la Germania; a nord e a ovest è bagnata dal mare del Nord. La capitale è Amsterdam, anche se la residenza del sovrano, la sede del parlamento e la sede del governo si trovano all'Aia. Le altre due città principali sono Rotterdam e Utrecht. Il Regno dei Paesi Bassi agisce come nazione unitaria in materia di difesa, politica estera e cittadinanza, mentre i Paesi Bassi, quale nazione costitutiva, agiscono come nazione indipendente per tutte le altre materie (ad esempio interni, sanità, istruzione e trasporti).I Paesi Bassi hanno avuto un vasto impero coloniale che, al momento della sua massima espansione (XVII secolo), ne fece la principale potenza del commercio mondiale e la culla del capitalismo. Sono tra gli Stati fondatori della CECA, della CEE, e dell'Unione europea. Dal 2013 il loro sovrano è re Guglielmo Alessandro, mentre dal 2010 il capo del Governo è Mark Rutte.