- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. Chi distribuisce tanta sfortuna viene detto iettatore mentre, spesso al nord Italia e specificamente a Udine, chi ne possiede tanto e di sesso maschile viene detto Iello (quando la sfortuna si fa maschio). Essa consiste in tutti quegli eventi negativi che accadono ad una persona ma che non sono imputabili a colpe dello sfortunato. Nel folklore popolare spesso la sfortuna é vista come un influsso malevolo che può essere scatenato da determinati eventi oppure direzionato intenzionalmente o meno verso qualcuno sotto forma di malocchio o fattura.

Lodovico Castelvetro (Modena, 1505 – Chiavenna, 21 febbraio 1571) è stato un filologo e critico letterario italiano. È considerato il massimo rappresentante dell'aristotelismo letterario cinquecentesco.

L'Inferno è la prima delle tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri, corrispondente al primo dei Tre Regni dell'Oltretomba dove regna Lucifero (che originariamente significava «angelo della luce») e il primo visitato da Dante nel suo pellegrinaggio ultraterreno, viaggio destinato a portarlo alla Salvezza. Il mondo dei dannati, suddiviso secondo una precisa logica morale derivante dall'Etica Nicomachea di Aristotele, è frutto della somma e della sintesi del sapere a lui contemporaneo. L'inferno dantesco è il luogo della miseria morale in cui versa l'umanità decaduta, privata ormai della Grazia divina capace di illuminare le azioni degli uomini. Le successive cantiche sono il Purgatorio ed il Paradiso.

Il Folclore d'Italia riguarda numerose leggende e racconti popolari diffusi sul territorio italiano. Su di esso, infatti, si sono succeduti nel tempo diversi popoli, ognuno dei quali ha lasciato le proprie tracce nell'immaginario popolare. Alcuni racconti provengono anche dalla cristianizzazione, specie quelli riguardanti demòni, che sono a volte riconosciuti dalla demonologia cristiana. Col termine folclore si può intendere tuttavia anche la scienza o la dottrina che studia quelle tradizioni, attraverso ricerche e opere sull'argomento.

L'Eneide è la traduzione di Annibale Caro dell'opera di Publio Virgilio Marone. Fu composta fra il 1563 e il 1566 e pubblicata postuma a Venezia, nel 1581.

I benandanti (alla lettera significante "buoni camminatori") erano gli appartenenti ad un culto pagano-sciamanico contadino basato sulla fertilità della terra diffuso in Friuli, intorno al XVI-XVII secolo. Si trattava di piccole congreghe che si adoperavano per la protezione dei villaggi e del raccolto dei campi dall'intervento malefico delle streghe. Quello dei benandanti era un culto agrario che discendeva da antiche tradizioni pagane contadine diffuse in tutto il Centro-Nord Europa, sia presso popolazioni germaniche (si veda, in particolare, la figura mitica della Frau Holle), slave (vedi, in particolare i krasniki, come erano chiamati in area dalmatico-illirica i "combattenti in spirito"), o ungheresi (vedi in particolare i Táltos sciamanici), e che arrivò nelle regioni nord-orientali dell'Italia, in Friuli estendendosi fino a Vicenza, Verona, Istria e Dalmazia.

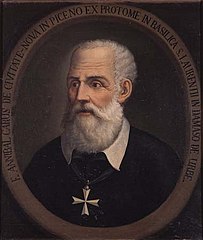

Annibale Caro (o Annibal Caro; Civitanova Marche, 6 giugno 1507 – Frascati, 17 novembre 1566) è stato un traduttore, poeta, numismatico e drammaturgo italiano.