- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

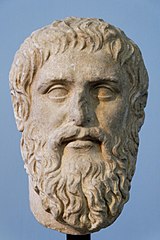

Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: Πλάτων Plátōn, pronuncia: [plá.tɔːn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.

Il Critone (in greco Κρίτων) è un dialogo giovanile di Platone e per questo motivo la figura di Socrate che vi ritroviamo è verosimilmente vicina a quella che doveva essere nella realtà. Si può quindi attingere a questo dialogo per indagare il pensiero e la filosofia di Socrate.

I Dialoghi platonici rappresentano la quasi totalità della produzione letteraria e filosofica di Platone: il suo corpus ne conta ben 34, a cui si aggiungono un monologo (Apologia di Socrate) e 13 Lettere (Platone). Per quanto riguarda la scelta stilistica del dialogo come forma espositiva, è importante sottolineare come, in quegli anni, vi fossero tutte le condizioni per questa particolare scelta: da una parte, la sempre più vasta popolarità e fortuna della tragedia e della commedia, dall'altra il dialogare dei sofisti e di Socrate. Se non è dunque possibile sostenere che Platone sia stato il creatore del dialogo come genere letterario, è però verosimile che egli abbia colto la comune abitudine al dialogare e al porre quesiti, iniziando forse a stendere semplici questionari senza personaggi, affidando poi, in una seconda fase, alla figura di Socrate la funzione di protagonista di opere più strutturate e complesse.Alcuni dialoghi, definiti pseudo-platonici o spuri (in greco nothoi, cioè apocrifi), sebbene attribuiti a Platone, erano considerati non autentici già dall'antichità, e per questo motivo esclusi dal corpus delle sue opere. Di alcuni ci sono noti solo i titoli (Midone, Feaci), mentre di altri sei possediamo il testo completo: Sulla giustizia, Sulla virtù, Demodoco, Sisifo, Erissia, Assioco. Oltre a questi, gli studiosi moderni concordano nel considerare spuri anche alcuni dialoghi ritenuti autentici dagli antichi: Definizioni, Ipparco, Minosse, Amanti, Teagete.Il sistema di riferimento usato per la citazione di passi dai dialoghi di Platone è l'edizione della sua Opera omnia curata nel 1578 dal tipografo francese Henri Estienne (la famosa Edizione di Stephanus).

L'Apologia di Socrate è un testo scritto in giovane età da Platone. Elaborato tra il 399 e il 388 a.C., è la più credibile fonte di informazioni sul processo a Socrate, oltre a quella in cui la figura del vecchio filosofo è probabilmente meno rimaneggiata dall'autore. Socrate infatti non scrisse mai nulla: tutto quel che sappiamo sul suo conto lo dobbiamo a Senofonte, Platone, al commediografo Aristofane e in parte ad Aristotele, che non lo conobbe direttamente.

La Morte di Socrate (La Mort de Socrate) è un dipinto a olio su tela (129,5 × 196,2 cm) del pittore francese Jacques-Louis David, realizzato nel 1787 e conservato al Metropolitan Museum of Art di New York.

Un dèmone (AFI: /ˈdɛmone/; dal greco antico δαίμων, trasl. dáimōn, «essere divino») è, nella cultura religiosa e nella filosofia greca, un essere che si pone a metà strada fra ciò che è divino e ciò che è umano, con la funzione di ostacolo tra queste due dimensioni. Nel linguaggio poetico e letterario il termine demone è usato talvolta con il significato di "diavolo, demonio".

L'anima (dal latino anima,connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano.Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e presiede alle sue funzioni. Le religioni rivelate affermano che sia Dio a creare o generare le anime. In alcune culture si attribuisce l'anima ad esseri viventi non umani e, talvolta, anche ad oggetti (come i fiumi), una credenza nota come animismo. I termini «anima» e «spirito» vengono spesso usati come sinonimi, anche se il primo è maggiormente legato al concetto di individualità di una persona.Anche le parole «anima» e «psiche» possono essere considerate come sinonimi, sebbene «psiche» abbia connotazioni relativamente più fisiche, mentre l'anima è collegata più strettamente alla metafisica e alla religione. Nella Grecia antica si faceva a volte riferimento all'anima con il termine psyche, da collegare con psychein, che analogamente ad anemos significa «respirare», «soffiare».Nell'Induismo in generale si fa riferimento all'Ātman. Per gli antichi Egizi l'essenza spirituale dell'uomo è costituita da tre elementi soprannaturali: l'akh, il ba, e il ka. Anche nello Zoroastrismo persiano esisteva l'idea dell'anima e di un giudizio dopo la morte, tanto che le anime dovevano attraversare un sottilissimo ponte, il Cinvat. E così pure il Mitraismo iranico predicava una via iniziatica per la salvezza dell'anima. Una differenza di estensione concettuale esiste poi tra i termini italiani «anima» e «animo», dalla stessa origine etimologica, ma quest'ultimo viene usato con significati più limitati rispetto al primo.

L'anamnesi (in greco ἀνάμνησις) nella filosofia platonica è quel processo di reminiscenza che, stimolato dalla percezione degli oggetti sensibili, conduce l'uomo a riscoprire gradualmente nel proprio intelletto (attraverso la conoscenza intellettiva) quelle idee eterne che sono causa e origine del mondo fenomenico. La conoscenza sensibile, distinta dalla conoscenza intellettiva, può dunque offrire a quest'ultima lo spunto per avviare un tale processo. La concezione dell'anamnesi, già presente nella visione orfico-pitagorica, è adottata da Platone per dimostrare nel Fedone la tesi dell'immortalità dell'anima e la formazione della conoscenza matematica e scientifica: noi non potremo mai avere una percezione empirica dei numeri, la cui conoscenza non dipende dai sensi, o delle forme geometriche, che nella loro perfezione non possiamo riscontrare nella realtà, ma potremo averla solo attraverso l'anamnesi che permette all'anima di scoprire in sé quelle verità che sono da sempre presenti in lei. La reminiscenza o anamnesi è dunque un risveglio della memoria, il ridestarsi di un sapere già presente nella nostra anima, ma che era stato dimenticato al momento della nascita ed era perciò inconscio. Per Platone e i neoplatonici, conoscere significa dunque ricordare. La conoscenza non deriva dall'esperienza, sebbene questa svolga un ruolo importante e ineliminabile nel farsi "nunzio" dell'intelligibile: il ricordo avviene in forma immediata e intuitiva, per lampi improvvisi. Platone descrive il concetto di anamnesi soprattutto nel Menone, nel Fedro ed in altri dialoghi. Nel Menone in particolare egli riferisce come Socrate riesca ad aiutare uno schiavo privo di cultura a comprendere il teorema di Pitagora. Platone vede in questo episodio la conferma della teoria dell'anamnesi: nonostante l'ignoranza in cui si trovava, lo schiavo può ritrovare da sé i passaggi logici di quel teorema perché evidentemente erano già presenti in forma latente nella sua mente, avendoli visti nel mondo Iperuranio delle idee prima di incarnarsi. È stato sufficiente quindi attivare il processo del ricordo tramite la maieutica, corrispettivo socratico della reminiscenza.