- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Santa Lucia è una canzone napoletana, scritta da Teodoro Cottrau e pubblicata come barcarola a Napoli nel 1849. Lo stesso Cottrau la tradusse in italiano durante la prima fase del Risorgimento, facendola diventare la prima canzone napoletana tradotta nella lingua di Dante. I versi del brano celebrano il pittoresco aspetto del rione marinaro di Santa Lucia, sul golfo di Napoli, cantato da un barcaiolo che invita a fare un giro sulla sua barca, per meglio godere il fresco della sera. La canzone divenne immediatamente un successo nazionale, conoscendo un trionfo che la proiettò fuori della penisola e che ancora la conserva in tutti i repertori di musica italiana interpretati al mondo dai migliori cantanti, sia lirici che leggeri. Una delle prime versioni a venir tradotta fuori dall'Italia fu quella ad opera del poeta britannico Theo Marzials, spesso accreditato anche come il vero compositore del brano. Negli Stati Uniti la prima edizione in lingua inglese fu quella di Thomas Oliphant, pubblicata a Baltimora da M. McCaffrey, anche se la versione definitiva ed oggi maggiormente diffusa è quella registrata agli inizi del XX secolo dal grande cantante lirico napoletano Enrico Caruso. Sempre oltreoceano fra gli artisti che si sono cimentati col brano c'è Elvis Presley, che nel 1965 la inserì nell'album Elvis for Everyone. Nei paesi scandinavi Santa Lucia è famosissima, e, con un testo differente, viene intonata durante la festa di santa Lucia, che nell'emisfero nord, prima della Riforma del Calendario, cadevano nel periodo di massimo buio dell'anno, durante il quale la tradizione vuole che la santa viaggi attraverso ogni città e paese per portare doni e dolci ai bambini ed annunciare il prossimo avvento della luce che prende il sopravvento sull'oscurità. La versione più celebre fra quelle scandinave è certamente quella svedese, intitolata Luciasången o Sankta Lucia, ljusklara hägring. In Boemia e Slovacchia è molto famosa una traduzione intitolata Krásná je Neapol (Napoli è bella), incisa da Waldemar Matuška e Karel Gott.

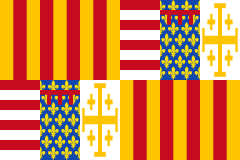

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

Palazzo Barbo o Palazzo Venezia è un palazzo storico di Roma compreso tra piazza Venezia e via del Plebiscito a Roma. Ospita il Museo nazionale di Palazzo Venezia e la sede dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte (INASA), con l'importante biblioteca di archeologia e storia dell'arte.

Giulio Cottrau (Napoli, 29 ottobre 1831 – Roma, 25 ottobre 1916) è stato un compositore italiano. Figlio di Guglielmo Cottrau, fu allievo di Luigi Gordigiani a Napoli e di Samuel Davis a Parigi.

I francesi in Italia sono una comunità immigrata di circa 30.000 persone di origine o cultura francese. Sono concentrati principalmente a Milano, Roma e in Piemonte. In Valle d'Aosta, nonostante i numeri minori, costituiscono il 2,71% della popolazione straniera residente.

La ferrovia direttissima Firenze-Roma è una linea ferroviaria ad Alta Velocità – Alta capacità (AV-AC), elettrificata in corrente continua a 3 kV, munita di segnalamento ERTMS/ETCS L2 da PM Rovezzano a 1° Bivio Arezzo sud (attivato il 28 dicembre 2020) e segnalamento tradizionale con ripetizione segnali a 9 codici e SCMT dal 1° Bivio Arezzo sud a Settebagni. È la prima linea veloce realizzata in Europa essendo stata inaugurata, per oltre metà percorso, il 24 febbraio 1977. Venne completata il 26 maggio 1992, rendendo così possibile il collegamento tra le due città con un tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. È in costante adeguamento ai nuovi standard AV-AC da parte di Rete Ferroviaria Italiana. La linea è parte dell'"Asse ferroviario 1" della Rete ferroviaria convenzionale trans-europea TEN-T.

La ferrovia Firenze-Roma, detta anche Linea Lenta (LL), è una tra le principali linee ferroviarie italiane e, prima della costruzione della Direttissima, era parte integrante dell'asse ferroviario fondamentale nord-sud.

Alfredo Cottrau (nato come Alfredo Enrico-Ernesto Cottrau; Napoli, 3 ottobre 1839 – Napoli, 23 maggio 1898) è stato un ingegnere, imprenditore e politico italiano. Fu uno dei maggiori progettisti di strutture in ferro per le stazioni e ponti ferroviari a traliccio, nonché di opere di alta ingegneria in ferro.