- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Prato è un comune italiano di 193 809 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. È la seconda città della Toscana per popolazione. Fino al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il comune non capoluogo di provincia più popolato d'Italia. La piana pratese fu abitata fin dall'epoca etrusca, ma la nascita della città vera e propria si fa risalire, generalmente, al X secolo, quando si hanno notizie di due centri abitati contigui ma distinti, Borgo al Cornio e Castrum Prati, che si fusero durante il secolo successivo. Nell'economia pratese la produzione tessile ha sempre svolto un ruolo di primissimo piano fin dall'epoca medievale, come testimoniano i documenti del mercante Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che Prato vide un impetuoso sviluppo industriale, che ne fa ancora oggi uno dei distretti più importanti a livello europeo. La città vanta attrattive storico-artistiche di grande rilievo, con un itinerario culturale che inizia dagli Etruschi per poi ampliarsi nel Medioevo e raggiungere l'apice con il Rinascimento, quando hanno lasciato le loro testimonianze in città artisti come Donatello, Filippo Lippi e Botticelli.

Papa Leone X, nato Giovanni di Lorenzo de' Medici (Firenze, 11 dicembre 1475 – Roma, 1º dicembre 1521), è stato il 217º papa della Chiesa cattolica dal 1513 alla sua morte. Giovanni era il secondogenito di Lorenzo de' Medici e Clarice Orsini e portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Fu l'ultimo papa a essere semplice diacono al momento dell'elezione.

Palazzo Madama è un edificio storico di Roma, sede del Senato della Repubblica italiana, situato nell'omonima piazza Madama, già appartenuto alla famiglia Medici: per il fatto che vi risiedette Margherita d'Austria, dopo la morte del marito Alessandro, fu detto "palazzo della Madama d'Austria" e, poi, palazzo Madama.

Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno stato confederale costituito dal Ducato di Firenze (detto "Stato vecchio") e dallo Stato Nuovo di Siena, in unione personale nel granduca. Il titolo traeva origine da quello del Ducato di Tuscia, poi Marca di Tuscia e quindi Margraviato di Toscana, titolo giuridico di governo del territorio di natura feudale in epoca longobarda, franca e post-carolingia. Dopo l'estinzione della dinastia medicea, nel 1737 subentrò la dinastia degli Asburgo-Lorena, che resse le sorti del granducato sino all'unità d'Italia, pur con l'interruzione dell'epoca napoleonica. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone Bonaparte occupò la Toscana e l'assegnò alla casata dei Borbone-Parma col nome di regno d'Etruria. Col crollo dell'impero napoleonico nel 1814, venne restaurato il granducato. Nel 1859 la Toscana venne occupata dalle truppe del regno di Sardegna e divennero note col nome di Province dell'Italia Centrale. La Toscana venne formalmente annessa al regno sardo nel 1860, come parte del processo di unificazione nazionale, con un referendum popolare che sfiorò il 95% dei si.

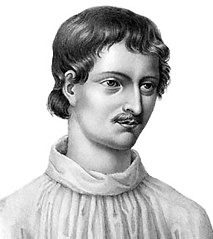

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

La Fattoria granducale di Montevarchi era un vasto complesso terriero di proprietà della famiglia Medici che si estendeva lungo l'Arno per quasi 10 kilometri e su oltre 395 ettari suddivisi in 19 poderi tra Levane, Levanella, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Figline Valdarno e con una magione padronale che si affacciava sulla via maestra di Montevarchi. Costituita da Cosimo I alla fine del Cinquecento venne successivamente allivellata, ossia affittata, dal granduca Pietro Leopoldo nel 1783.

La certosa di San Martino è un'area palaziale di Napoli situata sulla collina del Vomero, accanto al castel Sant'Elmo. Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca assieme alla reale cappella del Tesoro di san Gennaro, nonché fulcro della pittura napoletana del Seicento. Conta circa cento sale, due chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e giardini pensili. Cronologicamente è la seconda certosa della Campania essendo nata diciannove anni dopo quella di San Lorenzo a Padula e quarantasei prima di quella di San Giacomo a Capri. Dopo l'Unità d'Italia ha assunto il titolo di monumento nazionale e dal 1866 ospita il Museo nazionale di San Martino, nato con lo scopo di raccontare la storia artistica e culturale della città. Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali gestisce certosa e museo tramite il Polo museale della Campania, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

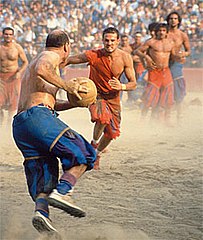

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.

La battaglia di Solferino e San Martino venne combattuta il 24 giugno 1859 in Lombardia nel contesto della seconda guerra d'indipendenza italiana dall'esercito austriaco da un lato e da quello francese e piemontese dall'altro. Vide la sconfitta dell'Austria che con essa perse la guerra e la Lombardia. Viene ricordata in Italia come primo concreto passo verso l'unità nazionale e in tutto il mondo per aver ispirato a Henry Dunant l'idea della Croce Rossa Internazionale. I tre eserciti erano comandati dai rispettivi sovrani: Napoleone III per la Francia, Vittorio Emanuele II per il Regno di Sardegna (ufficialmente alle dipendenze dell'imperatore francese) e Francesco Giuseppe per l'Austria. I due eserciti alleati combatterono insieme e i piemontesi formarono l'ala sinistra dello schieramento. Tuttavia, la storiografia post-risorgimentale separò l'azione dei piemontesi isolandola come un evento a sé stante al quale si diede il nome di battaglia di San Martino. Oggi si riconosce l'unità dell'evento, benché in Italia resti la denominazione di battaglia di Solferino e San Martino. Altrove è invece conosciuta come battaglia di Solferino. Fu la prima grande battaglia dopo quelle napoleoniche, avendovi preso parte, complessivamente, 235.000 uomini circa. Il fronte dello scontro si estese dal lago di Garda fino a Castel Goffredo per circa 20 km. La vittoria alleata fu determinata principalmente dall'impiego oculato del corpo d'élite della Guardia, da un uso migliore della cavalleria e dall'impiego dei nuovi cannoni a canna rigata francesi, più precisi e potenti di quelli austriaci.