- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Salvatore Landolina (Sanluri, 12 settembre 1944) è un attore e doppiatore italiano.

Renaud Camus (Chamalières, 10 agosto 1946) è uno scrittore francese. Politicamente impegnato, ha creato il Parti de l'In-nocence nel 2002.

Paola Marchetti (Pisa, 2 febbraio 1904 – Torino, 24 maggio 1942) è stata una compositrice e pianista italiana. È entrata nella storia della musica leggera come autrice della musica di Un'ora sola ti vorrei, una evergreen incisa per la prima volta nel 1938 da Nuccia Natali e poi reincisa in seguito da molti altri artisti fra i quali: Fedora Mingarelli, The Showmen, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Giorgia.

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì (Bagnara Calabra, 20 settembre 1947 – Cardano al Campo, 12 maggio 1995), è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre, dotata di ampia estensione (tre ottave e tre toni da A2 a Eb6), di grande duttilità per i vari registri di voce e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa.Il suo album di debutto, Oltre la collina e il singolo Padre davvero sono giudicati tra i migliori lavori italiani mai realizzati. Successi come Piccolo uomo, Donna sola, Minuetto, Il guerriero, Inno, E stelle stan piovendo, Al mondo, Donna con te, Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto, Per amarti e La costruzione di un amore la consacrano tra le protagoniste della musica italiana negli anni settanta, decennio nel quale raggiunge una grandissima popolarità sia nazionale che internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festivalbar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 (con Piccolo Uomo) e nel 1973 (con Minuetto).Nel 1977 avvengono due incontri molto importanti: il primo è con Charles Aznavour, sodalizio che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olympia di Parigi; il secondo incontro è quello col cantautore genovese Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale che culminerà con l'album Danza nel 1978. Ritorna sulle scene nel 1981, dopo due interventi alle corde vocali che ne modificarono la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo con E non finisce mica il cielo, scritta sempre da Fossati, dove riceve il Premio della Critica, che viene istituito proprio per la sua intensa interpretazione e che dal 1996 anno successivo alla sua prematura scomparsa, prende il nome di Premio della Critica "Mia Martini". Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, quando si ripresenta sul palco di Sanremo con Almeno tu nell'universo, che la riporta al grande successo. Questi sono anni di grandi collaborazioni costellati da canzoni come Gli uomini non cambiano, La nevicata del '56 e Cu'mme, in coppia con Roberto Murolo ed Enzo Gragnaniello. Ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest per due volte, nel 1977 con Libera e nel 1992 con Rapsodia. Muore il 12 maggio del 1995 a Cardano al Campo all'età di 47 anni, in circostanze mai del tutto chiarite.

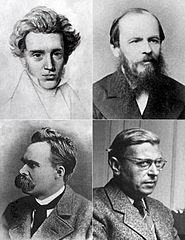

L'esistenzialismo è una variegata e non omogenea corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali e sociali umani, tra filosofia, letteratura, arti e costume, affermando, nell'accezione più comune del termine, il valore intrinseco dell'esistenza umana individuale e collettiva come nucleo o cardine di riflessione, in opposizione ad altre correnti e principi filosofici totalizzanti e assoluti.Nato tra il XVIII e il XIX secolo, trovando ampio sviluppo nel XX secolo, diffondendosi e affermandosi principalmente tra la fine degli anni venti e i cinquanta, esso insiste sul valore specifico dell'individuo e sul suo carattere precario e finito, sull'insensatezza, l'assurdo, il vuoto che caratterizzano la condizione dell'uomo moderno, oltre che sulla «solitudine di fronte alla morte» in un mondo che è diventato completamente estraneo oppure ostile. Esso nasce in opposizione all'idealismo, al positivismo e al razionalismo, assumendo in alcuni rappresentanti un'accentuazione religiosa, in altri un carattere umanistico e mondano, sia pessimista sia ottimista, collegandosi dunque in diversi aspetti all'irrazionalismo e influenzando numerose altre filosofie parallele e successive.A seconda della definizione data al "movimento", un filosofo o un indirizzo filosofico può essere o meno considerato come espressione dell'esistenzialismo. Questo spiega perché alcuni dei filosofi che sono considerati tra i rappresentanti maggiori dell'esistenzialismo (come Heidegger e Jaspers) ne abbiano rifiutato la qualifica, assunta invece come bandiera da altri, come Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. In particolare è Sartre a rendere celebre il termine nel lessico filosofico e nell'accezione popolare, con la sua conferenza L'esistenzialismo è un umanismo.

Don Pasquale è un'opera buffa in tre atti di Gaetano Donizetti. Il libretto, firmato da Michele Accursi, è in realtà opera dello stesso Donizetti e di Giovanni Ruffini ed è ricalcato sul dramma giocoso di Angelo Anelli Ser Marcantonio, musicato da Stefano Pavesi nel 1810. È la prima opera buffa in cui non sono presenti recitativi secchi ma solo accompagnati. La prima rappresentazione dell'opera ebbe luogo con successo nella Salle Ventadour del Théâtre-Italien di Parigi il 3 gennaio 1843 con un cast d'eccezione formato da Giulia Grisi (Norina), Luigi Lablache (Don Pasquale), Antonio Tamburini (Malatesta), Mario (Ernesto) e Federico Lablache (notaio) alla presenza del compositore.Al Teatro alla Scala di Milano la prima è stata il 17 aprile successivo diretta da Eugenio Cavallini con Achille De Bassini.

Albert Camus (IPA: [alˈbɛʁ kaˈmy]) (Dréan, 7 novembre 1913 – Villeblevin, 4 gennaio 1960) è stato uno scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo, giornalista e attivista politico francese. Con la sua multiforme opera è stato in grado di descrivere e comprendere la tragicità di una delle epoche più tumultuose della storia contemporanea, quella che va dall’ascesa dei totalitarismi al secondo dopoguerra e al concomitante inizio della guerra fredda. Non solo: le sue riflessioni filosofiche, magistralmente espresse in immagini letterarie, hanno una valenza universale e atemporale capace di oltrepassare i meri confini della contingenza storica, riuscendo a descrivere la condizione umana nel suo nucleo più essenziale. Il suo lavoro è sempre teso allo studio dei turbamenti dell'animo umano di fronte all'esistenza, in balia di quell'assurdo definito come «divorzio tra l'uomo e la sua vita». L'unico scopo del vivere e dell'agire, per Camus, che pare esprimersi dialetticamente fuori dell'intimità esperienziale, sta nel combattere, nel sociale, le ingiustizie oltre che le espressioni di poca umanità, come la pena di morte: «Se la Natura condanna a morte l'uomo, che almeno l'uomo non lo faccia», usava dire.Camus ricevette il Premio Nobel per la letteratura nel 1957. Malato da anni di tubercolosi, morì nel 1960 in un incidente stradale.