- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Vincenzo Cesati (Milano, 24 maggio 1806 – Napoli, 13 febbraio 1883) è stato un botanico italiano di orientamento floristico-sistematico. Studioso di crittogamologia ed esperto micologo, fu docente universitario e direttore del Real Orto botanico di Napoli.

Villa Ricciardi è una villa neoclassica situata a Napoli, nel quartiere Vomero. Sorse intorno al 1817 come residenza di Francesco Ricciardi, un avvocato di origine pistoiese, ministro di Gioacchino Murat, che gli aveva conferito il titolo di Conte dei Camaldoli, sulle terre espropriate ai monaci camaldolesi e domenicani. Considerata una delle più belle e vaste proprietà della collina, era circondata da enormi giardini (noti come Hortus Camaldulensis) ricchi di piante rare, che si estendevano dai Camaldoli sino a Soccavo. In questi giardini, comprendenti un antico edificio detto Masseria Miniero, il celebre botanico Federico Dehnardt introdusse o creò nuove specie arboree. La villa ospitò anche Cristiano VIII di Danimarca, Alexandre Dumas padre, Giacomo Leopardi ed il poeta Angelo Maria Ricci vi dedicò un componimento. Negli anni precedenti la rivoluzione del 1848, il salotto della famiglia Ricciardi era fra i più attivi ed in voga nel mondo culturale partenopeo. Ospitava incontri fra "molte persone intelligenti di entrambi i sessi", animati dagli sposi Ricciardi: Giuseppe Ricciardi, figlio del ministro, e Luisa Granito, oltre che dall'amico Raffaele Liberatore. Il salotto era in quella prima metà del XIX secolo, un punto di riferimento per gli intellettuali della città e per gli ospiti stranieri che vi passavano, fra cui Vittorio Imbriani, Basilio Puoti (che scrisse un elogio funebre per Luisa Granito), Cesare Dalbono, Giuseppina Guacci Nobili, Giuseppe Ferrigni, Carlo Troya, Angelo Maria Ricci. Dopo la morte di Luisa Granito ed il primo esilio di Giuseppe Ricciardi, sua sorella Elisabetta vive per lunghi periodi nella villa del Vomero, almeno fino al suo matrimonio nel 1854. Il 15 maggio 1848 i filoborbonici saccheggiarono la villa e diedero fuoco alla biblioteca, ricca di manoscritti e di ben 15.000 volumi. La villa, agli inizi del XX secolo, era utilizzata come sede della villeggiatura estiva degli allievi del Convitto Vittorio Emanuele; mentre, dal 1956, ospita l'Istituto per non vedenti Domenico Martuscelli. Dal 1949 al 1952 fu dimora dello scrittore ungherese Sándor Márai, emigrato dopo l'avvento dei comunisti in patria. L'unica strada che un tempo conduceva alla villa era l'antica Via del Vomero, oggi via Belvedere, che dal Villaggio Vomero raggiungeva la zona, detta Pascone, costeggiando Villa Carafa di Belvedere, Villa Regina e la Masseria Pagliarone; dopo la creazione, nel 1949, di Via Cilea, Villa Ricciardi, il cui parco è ormai di dimensioni molto ridotte rispetto al passato, risulta trovarsi all'incrocio finale tra questa via, via Santo Stefano e via San Domenico.

La storia di Firenze riguarda le vicende storiche relative a Firenze, città dell'Italia centrale.

Eduardo Dalbono (Napoli, 10 dicembre 1841 – Napoli, 23 agosto 1915) è stato un pittore, museologo e docente italiano, artista figurativo, esponente del Verismo in pittura.

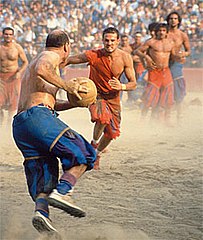

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.

L'Accademia dell'Arcadia è un'accademia letteraria fondata a Roma il 5 ottobre 1690 da Giovanni Vincenzo Gravina e da Giovanni Mario Crescimbeni coadiuvati nell'impresa anche dal torinese Paolo Coardi, in occasione dell'incontro nel convento annesso alla chiesa di San Pietro in Montorio di quattordici letterati appartenenti al circolo della regina Cristina di Svezia, tra i quali gli umbri Giuseppe Paolucci di Spello, Vincenzo Leonio da Spoleto e Paolo Antonio Viti di Orvieto, i romani Silvio Stampiglia e Jacopo Vicinelli, i genovesi Pompeo Figari e Paolo Antonio del Nero, i toscani Melchiorre Maggio di Firenze e Agostino Maria Taia di Siena, Giambattista Felice Zappi di Imola e il cardinale Carlo Tommaso Maillard di Tournon di Nizza. L'Accademia è considerata non solamente come una semplice scuola di pensiero, ma come un vero e proprio movimento letterario che si sviluppa e si diffonde in tutta Italia durante tutto il Settecento in risposta a quello che era considerato il cattivo gusto del Barocco. Essa si richiama nella terminologia e nella simbologia alla tradizione dei pastori-poeti della mitica regione dell'Arcadia ed il nome fu trovato da Taia durante una adunata ai Prati di Castello, a quei tempi un paesaggio pastorale. Oltre al nome dell'Accademia, emblematico da questo punto di vista, fu scelto seguendo questa tendenza anche il nome della sede, una villa sulla salita di via Garibaldi sulle pendici del Gianicolo: "Bosco Parrasio". I suoi membri furono detti Pastori, Gesù bambino (adorato per primo dai pastori) fu scelto come protettore; come insegna, venne scelta la siringa del dio Pan, cinta di rami di alloro e di pino e ogni partecipante doveva assumere, come pseudonimo, un nome di ispirazione pastorale greca.