- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della bandiera d'Italia inizia ufficialmente il 7 gennaio 1797, con la sua prima adozione come bandiera nazionale da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana. L'evento accadde in un salone del palazzo comunale di Reggio nell'Emilia, poi chiamato Sala del Tricolore, sulla scorta degli eventi susseguenti alla rivoluzione francese (1789-1799) che propugnò, tra i suoi ideali, l'autodeterminazione dei popoli. La comparsa dei colori nazionali italiani è datata 21 agosto 1789, quando testimoni oculari videro a Genova alcuni manifestanti aventi appuntata sui vestiti una coccarda verde, bianca e rossa. In seguito il tricolore italiano divenne stendardo militare della Legione Lombarda (11 ottobre 1796), poi vessillo civico della congregazione dei magistrati e deputati aggiunti di Bologna (18 ottobre 1796) e infine, come accennato, vessillo nazionale della Repubblica Cispadana. Dopo la data del 7 gennaio 1797 la considerazione popolare per la bandiera italiana crebbe costantemente, sino a farla diventare uno dei simboli più importanti del Risorgimento, che culminò il 17 marzo 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia, di cui il tricolore divenne vessillo nazionale. La bandiera tricolore ha attraversato più di due secoli di storia d'Italia, salutandone tutti gli avvenimenti più importanti.

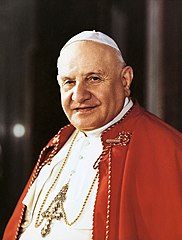

Papa Giovanni XXIII, in latino: Ioannes PP. XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963), è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 260º successore di Pietro), primate d'Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo). Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. Già terziario francescano e cappellano militare durante la prima guerra mondiale, è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000. È stato poi canonizzato il 27 aprile 2014 insieme con Giovanni Paolo II da papa Francesco.

Henry Edward Manning (Totteridge, 15 luglio 1808 – Londra, 14 gennaio 1892) fu un prete della Chiesa anglicana che si convertì al cattolicesimo romano, divenne arcivescovo di Westminster, carica che tenne dal 1865 fino alla sua morte nel 1892, per poi essere nominato cardinale nel 1875. Esponente dell'ala ultramontanista del cattolicesimo inglese, Manning si oppose ai progetti pastorali e teologici di John Henry Newman, suo amico durante gli anni del Movimento di Oxford. Instancabile pastore della sua arcidiocesi, si prodigò in numerose opere di carattere sociale e pastorale.

L'esodo giuliano dalmata, noto anche come esodo istriano, è un evento storico consistito nell'emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di nazionalità e di lingua italiana dalla Venezia Giulia, dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, nonché di un consistente numero di cittadini italiani (o che lo erano stati fino poco prima) di nazionalità mista, slovena e croata, che si verificò a partire dalla fine della seconda guerra mondiale (1945) e nel decennio successivo. Si stima che i giuliani (in particolare istriani e fiumani) e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra le 250.000 e le 350.000 persone. Il fenomeno, seguente agli eccidi noti come massacri delle foibe, coinvolse in generale tutti coloro che diffidavano del nuovo governo jugoslavo comunista di Josip Broz Tito e fu particolarmente rilevante in Istria e nel Quarnaro, dove si svuotarono dei propri abitanti interi villaggi e cittadine. Nell'esilio furono coinvolti tutti i territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia con il trattato di Parigi e anche la Dalmazia, dove vivevano i dalmati italiani. I massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata sono ricordati dal Giorno del ricordo, solennità civile nazionale italiana celebrata il 10 febbraio di ogni anno.