- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La neurologia è la branca della medicina che si occupa dello studio delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico. Gli attuali traguardi raggiunti nella diagnosi e nella cura delle patologie nervose sono tuttavia il risultato di un percorso travagliato durato migliaia di anni. Nell'antichità dominava infatti una visione teurgica della medicina, che attribuiva la malattia a cause divine. È nell'antica Grecia che questa impostazione verrà scardinata a favore dell'affermazione della causalità naturale delle malattie. Ad ogni modo sarà necessario attendere il trascorrere di molti secoli prima che le conoscenze sul sistema nervoso risultino abbastanza esaurienti da fornire adeguate soluzioni in ambito terapeutico. Partendo dal Medioevo, quando il rinnovato interesse per lo studio anatomico del corpo permette le prime importanti acquisizioni scientifiche, passiamo così per l'età moderna, dove la comprensione della fisiologia e della patologia del sistema nervoso unita ad una sempre maggiore pratica sperimentale porta a numerose ed importanti scoperte. Arriviamo, infine, ai giorni nostri, dove lo sviluppo della tecnologia biomedica ha consentito l'ingresso di innovativi strumenti di diagnosi clinica che permettono una sempre più efficace risposta terapeutica.

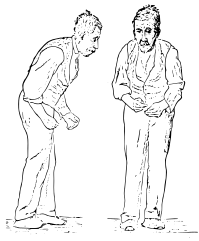

La malattia di Parkinson, sovente definita come morbo di Parkinson, Parkinson, parkinsonismo idiopatico, parkinsonismo primario, sindrome ipocinetica rigida o paralisi agitante è una malattia neurodegenerativa. I sintomi motori tipici della condizione sono il risultato della morte delle cellule che sintetizzano e rilasciano la dopamina. Tali cellule si trovano nella substantia nigra, una regione del mesencefalo. La causa che porta alla loro morte è sconosciuta. All'esordio della malattia i sintomi più evidenti sono legati al movimento, ed includono tremori, rigidità, lentezza nei movimenti e difficoltà a camminare. In seguito possono insorgere problemi cognitivi e comportamentali, con la demenza che si verifica a volte nelle fasi avanzate, ad eccezione dei casi più precoci di demenza da corpi di Lewy, associati a prognosi più grave. La malattia di Parkinson è più comune negli anziani; la maggior parte dei casi si verifica dopo i 50 anni. I sintomi motori principali sono comunemente chiamati parkinsonismo. La condizione è spesso definita come una sindrome idiopatica, anche se alcuni casi atipici hanno un'origine genetica. Molti fattori di rischio e fattori protettivi sono stati indagati: ad esempio, l'aumento del rischio di contrarre la malattia nelle persone esposte ad idrocarburi, solventi e pesticidi. La patologia è caratterizzata dall'accumulo di una proteina, chiamata α-sinucleina, in inclusioni denominate corpi di Lewy nei neuroni e dall'insufficiente formazione di dopamina. La distribuzione anatomica dei corpi di Lewy è spesso direttamente correlata all'espressione e al grado dei sintomi clinici di ciascun individuo. La diagnosi nei casi tipici si basa principalmente sui sintomi, con indagini di neuroimaging come conferma. I moderni trattamenti sono efficaci per gestire i sintomi motori precoci della malattia, grazie all'uso di agonisti della dopamina e del levodopa. Col progredire della malattia, i neuroni dopaminergici continuano a diminuire di numero, e questi farmaci diventano inefficaci nel trattamento della sintomatologia e, allo stesso tempo, producono una complicanza, la discinesia, caratterizzata da movimenti involontari. Una corretta alimentazione e alcune forme di riabilitazione hanno dimostrato una certa efficacia nell'alleviare i sintomi. La chirurgia e la stimolazione cerebrale profonda vengono utilizzate per ridurre i sintomi motori come ultima risorsa, nei casi più gravi in cui i farmaci risultano inefficaci. La malattia prende il nome dal medico inglese James Parkinson, che pubblicò la prima descrizione dettagliata nel suo trattato An Essay on the Shaking Palsy nel 1817.Diverse importanti organizzazioni promuovono la ricerca e il miglioramento della qualità della vita delle persone affette dalla malattia. Alcuni pazienti famosi, come l'attore Michael J. Fox, il pugile Muhammad Ali, papa Giovanni Paolo II, i cantanti Alex Band, Peter Hofmann, Bruno Lauzi e il giornalista Vincenzo Mollica, hanno fatto crescere la consapevolezza della malattia nella società.

La malattia di Alzheimer-Perusini, detta anche morbo di Alzheimer, demenza presenile di tipo Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer o semplicemente Alzheimer, è la forma più comune di demenza degenerativa progressivamente invalidante con esordio prevalentemente in età presenile (oltre i 65 anni). Nel DSM-5 viene nominata come disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia di Alzheimer (331.0). Si stima che circa il 50-70% dei casi di demenza sia dovuta a tale condizione, mentre il 10-20% a demenza vascolare. Il sintomo precoce più frequente è la difficoltà nel ricordare eventi recenti. Con l'avanzare dell'età possiamo avere sintomi come: afasia, disorientamento, cambiamenti repentini di umore, depressione, incapacità di prendersi cura di sé, problemi nel comportamento. Ciò porta il soggetto inevitabilmente a isolarsi nei confronti della società e della famiglia. A poco a poco, le capacità mentali basilari vengono perse. Anche se la velocità di progressione può variare, l'aspettativa media di vita dopo la diagnosi è dai tre ai nove anni.La patologia è stata descritta per la prima volta nel 1906, dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer. Nel 2006 vi erano 26,6 milioni di malati in tutto il mondo e si stima che ne sarà affetta 1 persona su 85 a livello mondiale entro il 2050.La causa e la progressione della malattia di Alzheimer (Alzheimer's Disease, AD) non sono ancora ben compresi. La ricerca indica che la malattia è strettamente associata a placche amiloidi e ammassi neurofibrillari riscontrati nel cervello, ma non è nota la causa prima di tale degenerazione. Attualmente i trattamenti terapeutici utilizzati offrono piccoli benefici sintomatici e possono parzialmente rallentare il decorso della patologia; anche se sono stati condotti oltre 500 studi clinici per l'identificazione di un possibile trattamento per l'Alzheimer, non sono ancora stati identificati trattamenti che ne arrestino o invertano il decorso. Circa il 70% del rischio si ritiene sia genetico con molti geni solitamente coinvolti. Altri fattori di rischio includono: traumi, depressione o ipertensione. Il processo della malattia è associata a placche amiloidi che si formano nel SNC.Una diagnosi probabile è basata sulla progressione della malattia, test cognitivi con imaging medico e gli esami del sangue per escludere altre possibili cause. I sintomi iniziali sono spesso scambiati per normale invecchiamento. È necessaria la biopsia del tessuto cerebrale per una diagnosi definitiva. L'esercizio mentale e fisico possono diminuire il rischio di AD. Non esistono farmaci o integratori che scientificamente possano diminuire il rischio di AD.A livello preventivo, sono state proposte diverse modificazioni degli stili di vita personali come potenziali fattori protettivi nei confronti della patologia, ma non vi sono adeguate prove di una correlazione certa tra queste raccomandazioni e la riduzione effettiva della degenerazione. Stimolazione mentale, esercizio fisico e una dieta equilibrata sono state proposte sia come modalità di possibile prevenzione, sia come modalità complementari di gestione della malattia.. La sua ampia e crescente diffusione nella popolazione, la limitata e, comunque, non risolutiva efficacia delle terapie disponibili e le enormi risorse necessarie per la sua gestione (sociali, emotive, organizzative ed economiche), che ricadono in gran parte sui familiari dei malati, la rendono una delle patologie a più grave impatto sociale del mondo.Anche se il decorso clinico della malattia di Alzheimer è in parte specifico per ogni individuo, la patologia causa diversi sintomi comuni alla maggior parte dei pazienti. I primi sintomi osservabili sono spesso erroneamente considerati problematiche "legate all'età", o manifestazioni di stress. Nelle prime fasi, il sintomo più comune è l'incapacità di acquisire nuovi ricordi e la difficoltà nel ricordare eventi osservati recentemente. Quando si ipotizza la presenza di una possibile malattia di Alzheimer, la diagnosi viene di solito confermata tramite specifiche valutazioni comportamentali e test cognitivi, spesso seguiti dall'imaging a risonanza magneticaCon l'avanzare della malattia, il quadro clinico può prevedere confusione, irritabilità e aggressività, sbalzi di umore, difficoltà nel linguaggio, perdita della memoria a breve e lungo termine e progressive disfunzioni sensoriali.Poiché per la malattia di Alzheimer non sono attualmente disponibili terapie risolutive e il suo decorso è progressivo, la gestione dei bisogni dei pazienti diviene essenziale. Spesso è il coniuge o un parente stretto (caregiver) a prendersi in carico il malato, compito che comporta notevoli difficoltà e oneri. Chi si occupa del paziente può sperimentare pesanti carichi personali che coinvolgono aspetti sociali, psicologici, fisici ed economici.

La barriera emato-encefalica (BEE) è una unità anatomico-funzionale realizzata dalle particolari caratteristiche delle cellule endoteliali che compongono i vasi del sistema nervoso centrale e ha principalmente una funzione di protezione del tessuto cerebrale dagli elementi nocivi presenti nel sangue, pur tuttavia permettendo il passaggio di sostanze necessarie alle funzioni metaboliche. È composta dunque da cellule endoteliali che, in particolare, danno origine ad un endotelio continuo e non fenestrato, ossia senza fenestrature sulla membrana plasmatica delle cellule endoteliali. Le cellule endoteliali sono poi unite tra di loro da giunzioni cellulari occludenti (altrimenti dette tight junction): questa maggiore compattezza impedisce il passaggio di sostanze idrofile o con grande peso molecolare dal flusso sanguigno all'interstizio (e quindi ai neuroni) con una capacità di filtraggio molto più selettiva rispetto a quella effettuata dalle cellule endoteliali dei capillari di altre parti del corpo. Un ulteriore fattore che contribuisce alla formazione di questa unità anatomofunzionale denominata barriera ematoencefalica è costituito dalle proiezioni delle cellule astrocitarie, chiamati peduncoli astrocitari (conosciuti anche come “limitanti gliali”), che circondano le cellule endoteliali della BEE, determinando un'ulteriore "barriera". La BEE si differenzia dalla similare barriera emato-liquorale (BEL), una funzione delle cellule coroidali del plesso coroideo e dalla barriera emato-retinica che possono considerarsi parte dell'intera(le retine oculari sono estensioni del sistema nervoso centrale, e come tale può considerarsi parte della BEE).