- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

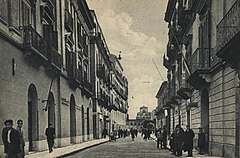

Corso Vittorio Emanuele è una via di Caltanissetta che fa parte dell'asse est-ovest corrispondente al percorso urbano della SS 122. Inizia alla Badìa all'incrocio con via Re d'Italia, dove prosegue verso ovest con il nome di "via Vespri Siciliani", e con i suoi 550 metri di lunghezza attraversa il cuore del centro storico della città, arrivando all'incrocio con via Cavour, dove cambia il nome in "viale Conte Testasecca". Lungo il suo percorso attraversa prima la piazza Tripisciano e poi la centralissima piazza Garibaldi dove incrocia corso Umberto I. Le due vie dividono il centro storico della città nei quattro quartieri storici (San Francesco, San Rocco, Santa Venera-Santa Flavia e Zingari o Provvidenza). Su corso Vittorio Emanuele si affacciano alcuni importanti edifici, tra i quali il Palazzo del Carmine, sede del Comune e del Teatro Regina Margherita. Da qualche anno sono presenti sul marciapiede, antistante Palazzo Moncada sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta, sei mensoloni di marmo bianco con figure antropomorfe che fungono da caratteristici sedili, essi sono stati realizzati dallo scultore di origine nissena Girolamo Ciulla.

Viareggio è un comune italiano di 60 241 abitanti della provincia di Lucca in Toscana. Viareggio è conosciuta, oltre per l'attività cantieristica come località di turismo balneare, per la pesca, per la floricultura e per il Carnevale, nato nel 1873. La città è un attivo centro industriale e artigianale, soprattutto nel campo della cantieristica navale, da tempo conosciuta in tutto il mondo. Viareggio è nota anche in ambito storico-religioso (tra le vicende più significative quelle di Sant'Antonio Maria Pucci e di Clelia Merloni) ed è sede di molti premi e manifestazioni tra i quali il Premio letterario Viareggio Répaci, istituito nel 1929, il Premio Viareggio Sport, istituito nel 1985, e il Torneo Mondiale Coppa Carnevale di Viareggio, istituito nel 1949. È inoltre da ricordare il Festival Gaber, in memoria di Giorgio Gaber, al quale partecipano artisti di spicco del panorama musicale italiano.

Toni Zarpellon (Bassano del Grappa, 1942) è un pittore e scultore italiano discendente da famiglia di ceramisti di Nove.

Il Museo tattile statale Omero di Ancona è uno dei pochi musei tattili al mondo. L'istituto fa conoscere l'arte attraverso il tatto, dando ai visitatori la possibilità di vedere con le mani. Nato per promuovere l'integrazione delle persone con disabilità visiva è uno spazio accessibile a tutti. Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo gestisce tramite il Polo museale delle Marche, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

Alba Gonzales (Roma, 18 aprile 1939) è una scultrice italiana. È diventata scultrice da autodidatta, dopo essersi espressa come danzatrice e cantante lirica.

Giotto Di Bondone (forse ipocoristico di Ambrogio (Ambrogiotto), o Angelo, Parigiotto, Ruggero (Ruggerotto), o ancora da Biagio, senza escludere l’ipotesi che Giotto possa essere un nome proprio), conosciuto semplicemente come Giotto (Colle di Vespignano, 1267 – Firenze, 8 gennaio 1337) è stato un pittore e architetto italiano.

La canestra di frutta (nota anche con il nome antico di fiscělla lat. diminutivo di fiscina e di físcus 'cestello') è un dipinto a olio su tela di 31 cm di altezza e 47 di lunghezza realizzato tra il 1594 e il 1598 dal pittore italiano Caravaggio (1571-1610). È conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano. È considerato l'incunabolo del genere della natura morta. L'opera sintetizza diverse esperienze, quella tardo manierista interessata ai grandi apparati naturali e dall'altro lato, nell'assolutezza della figura che il cesto colmo determina e nell'insolito punto di vista equatoriale, in cui il Merisi afferma un interesse per il soggetto inanimato non più periferico e complementare alla figura umana, ma centrale ed esauriente. Il tema della natura morta è già documentato nell'arte ellenistica dei secoli III e II a.C. e nei mosaici di Pompei, Ercolano, Stabia (sec. I a.C - I d.C.). Oltre a ciò il tema interesso l'iconografia ricca di richiami evocativo-simbolici dell'arte religiosa. Si affermò come genere autonomo solo negli anni della Controriforma. Negli ultimi decenni del Cinquecento, lo sviluppo della natura morta si inserì all'interno del rinnovamento iconografico della pittura di devozione come conseguenza del riconoscimento, sancito dal Concilio di Trento, della capacità degli elementi naturali di stimolare la devozione religiosa con la loro semplice immediatezza. Nella cultura controriformista si sviluppò il gusto per i soggetti emblematici, allegorici, concettosi, che ebbe una notevole importanza per la fortuna della natura morta.

Bruno Sereni (Milano, 4 luglio 1905 – Barga, 26 febbraio 1986) è stato un giornalista, scrittore e antifascista italiano. Trasferitosi da ragazzino nella cittadina toscana di Barga, emigrò in Scozia giovanissimo alla fine del primo decennio del '900. Rientrato in patria, ottenne un impiego nella marina mercantile e nel 1927 si stabilì clandestinamente a New York, dove entrò in contatto con gli ambienti del fuoruscitismo e iniziò a scrivere per la stampa di lingua italiana negli Stati Uniti. Nel 1933 si trasferì a Barcellona: partecipò alla guerra civile spagnola con i repubblicani, fu esponente della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo e inviò corrispondenze a numerose testate antifasciste di tutto il mondo. Tornò in Italia alla vigilia della scoppio della seconda guerra mondiale, durante la quale fu incarcerato prima a Lucca e poi a Piacenza. A guerra finita, si impegnò per la ricostruzione del proprio paese e nel 1949 fondò la testata locale Il Giornale di Barga. Nel 1974 fu insignito del Premiolino, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la stampa italiana, proprio in funzione del suo impegno con Il Giornale di Barga, definito nella motivazione del premio «Non un bollettino di paese, ma un prezioso foglio di informazione che ogni mese parte da Barga e a migliaia di copie raggiunge, ricco di notizie locali, tutti i Barghigiani emigrati sparsi in Italia e nel mondo».