- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Tanàkh (in ebraico: תנך?, TNK, raramente Tenàkh) è l'acronimo, formato dalle prime lettere delle tre sezioni dell'opera secondo la tradizionale divisione ebraica, con cui si designano i testi sacri dell'ebraismo. Questi testi costituiscono, insieme ad altri libri non riconosciuti come canone dall'ebraismo, l'Antico Testamento della Bibbia cristiana, per cui spesso vengono indicati comunemente anche come Bibbia ebraica. Secondo l'ebraismo essa costituisce la tōrāh scritta, ricevuta da Mosè, il capo dei profeti (riconosciuto anche dagli angeli Moshé Rabbenu, lett. "Mosè il nostro maestro") ed ereditata eternamente dal popolo ebraico.

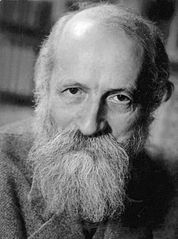

Martin Mordechai Buber (Vienna, 8 febbraio 1878 – Gerusalemme, 13 giugno 1965) è stato un filosofo, teologo e pedagogista austriaco naturalizzato israeliano. Si deve a lui l'emersione alla cultura europea del movimento hassidim, ma soprattutto a lui si deve l'idea che la vita è fondamentalmente non-soggettività, bensì intersoggettività, anzi per Buber soggetto e intersoggettività sono sincronicamente complementari e ne era talmente convinto che non esitò ad affermare: «In principio è la relazione».

Hermann Cohen (Coswig, 4 luglio 1842 – Berlino, 4 aprile 1918) è stato un filosofo tedesco, esponente del Neokantismo. Fondò la scuola filosofica di Marburgo. L'adesione al neokantismo lo indusse a considerare come unica realtà l'attività del soggetto pensante. Il pensiero tuttavia non è il prodotto dell'attività del soggetto; è una realtà per sé, e il suo principio è l'assoluta origine (Ursprung). Su queste basi che sono assai lontane dallo spirito genuino del kantismo, Cohen costruisce tutta la filosofia che divide in tre rami fondamentali: logica o teoria del puro conoscere; etica o teoria del puro volere; estetica o teoria del puro sentimento. Per quanto riguarda la logica, essa è quella delle scienze matematiche della natura, visto che Cohen elimina dal pensiero e dalla conoscenza ogni elemento soggettivo. La conseguenza dell'atto logico è il giudizio in quanto il pensiero tende a unificare o a distinguere. L'idea è al centro degli studi dell'etica: il volere si esplica attraverso l'idea, senza la quale si avrebbe solo desiderio. Se un'opera d'arte trascende la materia e gli strumenti utilizzati, la tecnica e la forma, è perché possiede e manifesta un ideale, quello della perfezione umana; questo è l'ideale che guida l'estetica. In etica Cohen non si discosta da Kant in quanto la legge morale è espressa nell'imperativo categorico che determina la volontà. Tuttavia poiché l'uomo non realizza appieno se stesso se non nella società, e d'altra parte deve essere considerato sempre e soltanto come fine e non mai come mezzo, Cohen ricava dalla propria morale una dottrina politica a carattere socialistico che vuole salvaguardare la libertà umana e favorire lo sviluppo e il progresso dell'umanità verso la realizzazione del regno dei fini, che è il suo ideale supremo. La religione non viene considerata un modello da Cohen, poiché la religione appartiene al mito quando Dio viene investito di elementi come lo spirito, altrimenti Dio rimane un concetto puramente morale.

La filosofia ebraica (in ebraico: פילוסופיה יהודית?; in arabo: الفلسفة اليهودية; yiddish: ייִדיש פֿילאָסאָפֿיע) include tutta la filosofia prodotta dagli ebrei, o relativa alla religione dell'Ebraismo. Fino alla moderna Haskalah (Illuminismo ebraico) e all'emancipazione ebraica, la filosofia ebraica tentava principalmente di conciliare nuove idee coerenti con la tradizione del rabbinismo, organizzando così le idee emergenti che non necessariamente erano ebraiche in una visione del mondo univoca. Con la loro accettazione nella società moderna, quegli ebrei che possedevano una formazione laica abbracciarono o svilupparono filosofie completamente nuove per soddisfare le esigenze del mondo in cui ora si trovavano. Il termine "filosofia ebraica" non è quindi universalmente accettato; è tuttavia un argomento che richiede un'attenta analisi ed un'accurata definizione e spiegazione dei termini. Secondo alcuni essa è un tentativo di fondere insieme gli insegnamenti laici ed ateistici con quelli religiosi dell'Ebraismo, secondo altri, invece, si tratta piuttosto di una forma relativamente moderna di razionalizzazione dell'Ebraismo stesso. La riscoperta medievale del pensiero greco da parte dei Gaonim delle accademie babilonesi del X secolo portò la filosofia razionalista nell'Ebraismo biblico-talmudico. La filosofia era generalmente in concorrenza con la Cabala ebraica: entrambe le scuole sarebbero diventate parte della letteratura rabbinica classica, sebbene il declino del razionalismo scolastico coincidesse con gli eventi storici che attrassero gli ebrei verso l'approccio cabalistico. Per gli ebrei aschenaziti l'emancipazione e l'incontro col pensiero laico dal XVIII secolo in poi alterò la loro interpretazione di filosofia. Le comunità aschenazite e sefardite ebbero una più tarda e ambivalente interazione con la cultura secolare che non gli ebrei dell'Europa occidentale. Nelle varie risposte alla modernità, le idee filosofiche ebraiche furono sviluppate in tutta la gamma di emergenti correnti religiose. Tali sviluppi possono essere visti sia come continuazioni o rotture con il canone della filosofia rabbinica medievale, sia come altri aspetti dialettici storici del pensiero ebraico, e ha condotto a diversi atteggiamenti ebraici contemporanei rispetto ai metodi filosofici.

Eliezer Wiesel, detto Elie (Sighetu Marmației, 30 settembre 1928 – New York, 2 luglio 2016), è stato uno scrittore, giornalista, saggista, filosofo, attivista per i diritti umani e professore rumeno naturalizzato statunitense, di origine ebraica e poliglotta, nato in Romania e superstite dell'Olocausto. È stato autore di 57 libri, tra i quali La notte, resoconto autobiografico in cui racconta la sua personale esperienza di prigioniero e superstite nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. Wiesel è stato anche membro dell'Advisory Board del giornale Algemeiner Journal. Quando Wiesel fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1986, il Comitato Norvegese dei Premi Nobel lo chiamò il “messaggero per l'umanità”, affermando che attraverso la sua lotta per venire a patti con "la sua personale esperienza della totale umiliazione e del disprezzo per l'umanità a cui aveva assistito nei campi di concentramento di Hitler", così come il suo “lavoro pratico per la causa della pace", Wiesel aveva consegnato un potente messaggio di “pace, di espiazione e di dignità umana” alla stessa umanità.