- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

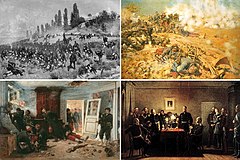

Le Guerre d'Italia, spesso indicate anche come le Grandi Guerre d'Italia, furono una serie di conflitti, combattuti prevalentemente sul suolo italiano nella prima metà del secolo XVI (per la precisione durarono dal 1494 al 1559), aventi come obiettivo finale la supremazia in Europa. Furono inizialmente scatenate da alcuni sovrani francesi, che inviarono nella penisola italiana le loro truppe, per far valere i loro diritti ereditari sul Regno di Napoli e poi sul Ducato di Milano. Da locali le guerre divennero in breve tempo di scala europea, coinvolgendo, oltre alla Francia anche la maggior parte degli stati italiani, il Sacro Romano Impero, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano. Nel 1492, con la morte di Lorenzo de' Medici, era crollata la Lega Italica che aveva assicurato la pace nella penisola per 40 anni. Nel 1494, Carlo VIII di Francia calò in Italia andando ad occupare il Regno di Napoli sulla base di una rivendicazione dinastica. Tuttavia, venne costretto ad abbandonare i territori occupati dopo la formazione di una Lega anti-francese (cui aderirono Venezia, Milano, il Papa, la Spagna, l'Inghilterra, Massimiliano d'Asburgo). L'esercito messo in campo dalla Lega non riuscì, nella battaglia di Fornovo, a sbarrare il passo alle forze di Carlo VIII nella loro risalita verso il Piemonte e la Francia. Carlo dunque lasciò l'Italia senza mantenere le conquiste territoriali, ma ciò fu solo l'inzio di una serie di guerre: l'Europa intera sapeva che l'Italia era una terra incredibilmente ricca e allo stesso tempo divisa in molteplici stati, difesi da abili condottieri e mercenari che erano disposti a combattere per il miglior offerente. Nel tentativo di evitare gli errori del suo predecessore, Luigi XII di Francia annetté il ducato di Milano e firmò un accordo con Ferdinando d'Aragona (già governatore di Sicilia e di Sardegna) per condividere il Regno di Napoli. Tuttavia, Ferdinando abbandonò Luigi XII e espulse le truppe francesi dal Mezzogiorno in seguito alle battaglie di Cerignola e Garigliano. Dopo una serie di alleanze e tradimenti, il Papato decise di schierarsi contro il controllo francese su Milano e sostenne Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero ed erede dei territori dell'Aragona in Italia. Dopo le battaglie di Bicocca e Pavia, la Francia guidata dal re Francesco I perse il controllo di Milano a favore degli Asburgo. Tuttavia, le truppe protestanti tedesche ammutinatesi a Carlo V saccheggiarono Roma nel 1527: questo evento rappresentò un punto di svolta nello sviluppo delle guerre europee di religione e indusse Carlo V a concentrarsi sull'affermarsi del protestantesimo nel Sacro Romano Impero. Il successore di Francesco I, Enrico II di Francia, approfittò della situazione e cercò di stabilire la supremazia in Italia invadendo la Corsica e la Toscana. Tuttavia, la sua conquista della Corsica fu rovesciata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria e le sue truppe in Toscana furono sconfitte nella Battaglia di Scannagallo dai fiorentini e dall'esercito imperiale. Con l'abdicazione di Carlo V, Filippo II di Spagna ereditò Milano e il Mezzogiorno mentre Ferdinando I d'Asburgo divenne imperatore. L'ultimo significativo scontro, la battaglia di San Quintino (1557), fu vinto da Emanuele Filiberto di Savoia per le forze spagnole e imperiali: ciò portò alla restaurazione in Piemonte, occupato dalla Francia precedentemente, di casa Savoia. Nel 1559 fu stipulata la Pace di Cateau-Cambrésis.

Guerra e pace (in russo: , Vojn i mir; nell'ortografia originale pre-riforma: , Vojn i mir") un romanzo storico di Lev Tolstoj. Scritto tra il 1863 e il 1869 e pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il 1869 sulla rivista Russkij Vestnik, riguarda principalmente la storia di due famiglie, i Bolkonskij e i Rostov, tra le guerre napoleoniche, la campagna napoleonica in Russia del 1812 e la fondazione delle prime societ segrete russe. Tolstoj paragonava la sua opera alle grandi creazioni omeriche, e nella sua immensit Guerra e pace si potrebbe dire un romanzo infinito, nel senso che l'autore sembra essere riuscito a trovare la forma perfetta con cui descrivere in letteratura l'uomo nel tempo. Denso di riferimenti filosofici, scientifici e storici, il racconto sembra unire la forza della storicit e la precisione drammaturgica (persino di Napoleone si fa un ritratto indimenticabile) ad un potente e lucido sguardo metafisico che domina il grande flusso degli eventi, da quelli colossali, come la battaglia di Austerlitz e la battaglia di Borodino, a quelli pi intimi. Per la precisione con cui i diversissimi piani del racconto si innestano all'interno del grande disegno monologico e filosofico dell'autore, Guerra e pace potrebbe definirsi la pi grande prova di epica moderna, e un vero e proprio "miracolo" espressivo e tecnico. Guerra e pace considerato da molti critici un romanzo storico (tra i pi importanti di tutte le letterature), in quanto offre un ampio affresco della nobilt russa nel periodo napoleonico. Rapportato al suo tempo, Guerra e pace proponeva un nuovo tipo di narrativa, in cui un gran numero di personaggi costituiva una trama in cui si dipanavano niente meno che i due capitali soggetti ricordati nel titolo, combinati con argomenti altrettanto vasti, quali giovent , vecchiaia e matrimonio. Bench sia tuttora considerato un romanzo storico, esso infrangeva cos tante convenzioni di tale genere, che molti critici coevi non ritenevano di potervelo annoverare.

La seconda guerra d'indipendenza italiana è un episodio del Risorgimento. Fu combattuta dalla Francia e dal Regno di Sardegna contro l'Austria dal 27 aprile 1859 al 12 luglio 1859. La guerra ebbe come prologo gli accordi di Plombières del 21 luglio 1858 e l'alleanza sardo-francese del gennaio 1859 con i quali il Regno di Sardegna e la Francia prepararono la guerra all'Austria. Si aprì nell'aprile 1859 con l'attacco dell'Austria al Regno di Sardegna che non aveva accettato di smobilitare l'esercito. Proseguì con una serie di vittorie militari dei sardo-francesi, fra le quali la battaglia di Magenta e quella di Solferino e San Martino. Si concluse con l'armistizio di Villafranca (11-12 luglio 1859) e la sconfitta dell'Austria che fu costretta a cedere alla Francia la Lombardia, girata poi al Regno di Sardegna. La guerra ebbe come effetto il declino del sistema di ingerenze politiche dell'Austria in Italia stabilito dal congresso di Vienna. Come conseguenze portò all'annessione da parte del Regno di Sardegna, oltre che della Lombardia, anche dei territori (Toscana, Parma, Modena e Romagna pontificia) le cui autorità lasciarono il potere a governi provvisori filopiemontesi. Determinò inoltre la fase più incisiva del Risorgimento (spedizione dei Mille), al termine della quale si ebbe la formazione del Regno d'Italia (1861).

La guerra franco-prussiana (in tedesco Deutsch-Französischer Krieg, in francese Guerre Franco-Allemande o Guerre Franco-Prussienne) fu combattuta dal 19 luglio 1870 al 10 maggio 1871 tra il secondo Impero francese (e, dopo la caduta del regime, dalla terza Repubblica francese) e la Confederazione Tedesca del Nord (guidata dal Regno di Prussia), alleata con i regni tedeschi del sud di Baden, Baviera e Württemberg. Il conflitto segnò l'esplodere della tensione tra le due potenze, andata accrescendosi in seguito al fallimento del progetto di Napoleone III di annessione del Lussemburgo, evento che causò la fine di un rapporto relativamente bilanciato con la Prussia di Otto von Bismarck. I contrasti si erano fatti più accesi a causa della crescente influenza, per nulla tollerata da Parigi, esercitata dalla Prussia sugli Stati tedeschi a sud del fiume Meno appartenenti all'ex Confederazione germanica e del ruolo guida prussiano esercitato all'interno della Confederazione della Germania del Nord, creata nel 1867 dopo la vittoria prussiana nella guerra contro l'Impero austriaco. La guerra franco-prussiana fu il più importante conflitto combattuto in Europa tra l'epoca delle guerre napoleoniche e la prima guerra mondiale, e si concluse con la completa vittoria della Prussia e dei suoi alleati. La conseguenza più rilevante fu la creazione dell'Impero tedesco, che mantenne un ruolo di grande autorevolezza nelle relazioni politiche internazionali dei decenni successivi. La débâcle francese determinò anche la fine del Secondo impero di Napoleone III e, con il crollo di questo, la temporanea subalternità del ruolo francese rispetto alle altre potenze del consesso europeo. Indirettamente, la sconfitta ebbe ripercussioni anche nella penisola italiana: il governo sabaudo approfittò della fine del Secondo impero, tradizionalmente protettore dei territori pontifici, per conquistare Roma il 20 settembre 1870 (Breccia di Porta Pia). La fine del periodo imperiale significò per la Francia l'inizio di un regime repubblicano, che - per dimensioni ed influenza - divenne il più importante tra quelli allora esistenti nel continente.

I domini spagnoli in Italia compresero i tre regni meridionali di Sicilia (dal 1282), Sardegna (dal 1324), e Napoli (dal 1504), il piccolo protettorato costiero dello Stato dei Presidi (appannaggio della corona di Napoli), e il ducato di Milano (dal 1556). Il re di Spagna, sovrano di questi territori, era rappresentato da un proprio viceré in ciascuno dei tre regni; il ducato di Milano era invece retto un governatore, in quanto il sovrano spagnolo lo possedeva nella sua funzione di Duca di Milano e, come tale, feudatario del Sacro Romano Impero. Il possesso definitivo di questi stati, contestato soprattutto dalla Francia, fu riconosciuto alla Spagna asburgica con la pace di Cateau-Cambrésis del 1559 (che pose fine alle guerre d'Italia del XVI secolo) e si protrasse per tutto il Seicento; ebbe termine con la guerra di successione spagnola, innescata dall'estinzione degli Asburgo di Spagna (1700) e conclusasi con la perdita di tutti i territori italiani da parte dei nuovi sovrani, i Borbone di Spagna. Poiché questi Stati erano stati acquisiti dai re spagnoli nella loro qualità di sovrani d'Aragona, la loro amministrazione competeva inizialmente al Supremo Consiglio d'Aragona. Dal 1556 in poi, a seguito delle riforme di Filippo II, dell'amministrazione di Napoli, Sicilia e Milano fu incaricato il nuovo Supremo Consiglio d'Italia, mentre la Sardegna rimase all'organo summenzionato.