- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La lingua standard è la varietà di una lingua considerata più prestigiosa, solitamente per motivi storico-politici. Come tale, si oppone in primo luogo ai dialetti delle varie lingue locali, ma anche alle varianti regionali di una determinata lingua come ad esempio l'italiano regionale. Le varietà linguistiche che non corrispondono alla sua norma vengono raccolte sotto il termine di substandard.

Il francese (français, AFI: [fʁɑ̃ˈsɛ]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee. Diffusa come lingua materna nella Francia metropolitana e d'oltremare, in Canada (principalmente nelle province del Québec e del Nuovo Brunswick, ma con una presenza significativa anche in Ontario e Manitoba), in Belgio, in Svizzera, presso numerose isole dei Caraibi (Haiti, Dominica, Santa Lucia) e dell'Oceano Indiano (Mauritius, Comore e Seychelles), in Lussemburgo e nel Principato di Monaco, è lingua ufficiale di circa 30 stati ripartiti su tutti i continenti (come eredità dell'impero coloniale francese e della colonizzazione belga), oltre che di numerose organizzazioni internazionali come l'ONU, la NATO, il Comitato Olimpico Internazionale e l'Unione postale universale. Costituisce inoltre, insieme con l'inglese e il tedesco, una delle tre lingue di lavoro dell'Unione europea. In Italia è parlato e tutelato in Valle d'Aosta, dove gode di uno status di coufficialità con l'italiano. Sebbene non sia ai primissimi posti tra le lingue più parlate del mondo per numero di madrelingua (77,3 milioni secondo Ethnologue, 2020), essa costituisce invece la seconda per diffusione (dopo l'inglese) per numero di paesi in cui è ufficiale e per numero di continenti in cui è parlata. Le stime dei locutori totali sono difficili a causa della diffusione maggiore del francese come lingua seconda che come lingua materna e del grosso peso che hanno nella demografia di questa lingua i vasti territori dell'Africa francofona, in cui l'avanzare della conoscenza del francese è in costante crescita grazie alla scolarizzazione e per i quali non sono sempre disponibili statistiche precise o aggiornate. Tuttavia secondo le stime dell'Organizzazione internazionale della francofonia, vi sono nel mondo circa 277 milioni di locutori (è la quinta lingua più parlata al mondo in base al numero di parlanti totali). Ma, come numero di parlanti nativi (L1), è la numero 17. Attualmente il francese è la seconda lingua più insegnata al mondo dopo l'inglese, anche grazie a una capillare rete di servizi linguistici e culturali incentrati sui Centres culturels français (CCF, dipendenti dalle Ambasciate) e sulle sedi dell'Alliance française.

Con lingua ebraica (in ebraico israeliano: עברית, ivrit) si intende sia l'ebraico biblico (o classico) sia l'ebraico moderno, lingua ufficiale dello Stato di Israele e dell’oblast autonoma ebraica in Russia, che conta circa 7 milioni di locutori (oltre che un cospicuo numero di ebrei della Diaspora); l'ebraico moderno, cresciuto in un contesto sociale e tecnologico molto diverso da quello antico, contiene molti elementi lessicali presi in prestito da altre lingue. L'ebraico è una lingua semitica e quindi parte della stessa famiglia che comprende anche le lingue araba, aramaica, amarica, tigrina, maltese e altre. Per numero di locutori, l'ebraico è la terza lingua di tale ceppo dopo l'arabo e l'amarico.

Il cinese standard, talvolta detto anche mandarino standard (dall'inglese Standard Mandarin), mandarino moderno standard e cinese moderno standard, è la varietà standard per la lingua cinese, ufficializzata per la prima volta nel 1932 in quella che era allora la Repubblica di Cina. È una delle sei lingue ufficiali dell'ONU ed è attualmente adottata come lingua ufficiale dalla Repubblica Popolare Cinese (in base alla Costituzione del 1949), da Taiwan e da Singapore. In quanto varietà standard, è dotata di un vocabolario, grammatica e pronuncia standardizzati. Sebbene si tratti della stessa lingua, essa ha nomi ufficiali diversi a seconda dello stato: nella Repubblica Popolare Cinese, si chiama Putonghua (普通話T, 普通话S, pǔtōnghuàP, letteralmente "lingua, parlata comune"), a Taiwan si chiama Guoyu (國語T, 国语S, guóyǔP, Kuo-yüW, letteralmente "lingua nazionale"), mentre a Singapore e in Malaysia viene chiamata Huayu (華語T, 华语S, huáyǔP, letteralmente "lingua cinese"). Il cinese standard, siccome si basa come pronuncia sul Dialetto di Pechino, viene solitamente raggruppato nella famiglia detta "cinese mandarino", parlata nel settentrione. Questa varietà, secondo Ethnologue 2020, ha 1,12 miliardi di parlanti (la lingua cinese in totale ne ha 1,3 miliardi) e, come numero di parlanti madrelingua L1, è la lingua più diffusa al mondo. Come parlanti totali, al 2020 è appena dietro l'inglese.

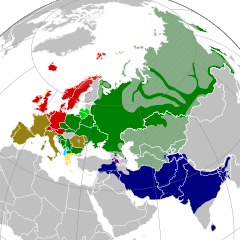

Con lingue indoeuropee in linguistica si intende quella famiglia linguistica, cioè quella serie di lingue aventi un'origine comune (il protoindoeuropeo), che comprende la maggior parte delle lingue d'Europa vive ed estinte che attraverso il Caucaso e il Medio Oriente da un lato, e la Siberia occidentale e parte dell'Asia Centrale dall'altro, sono arrivate a coinvolgere l'Asia meridionale e in tempi antichi persino l'attuale Turkestan cinese (odierno Xinjiang). Nel corso dell'età moderna, in seguito alle esplorazioni geografiche, alle migrazioni e alla colonizzazione che hanno fatto dilagare i popoli europei in gran parte del globo, si è diffusa in tutti i continenti, divenendo la famiglia dominante nelle Americhe, in Australia, in Nuova Zelanda, in gran parte della Siberia e in singole regioni dell'Africa. Oggi le lingue della famiglia linguistica indoeuropea hanno nel globo il maggior numero relativo di parlanti, rispetto alle altre famiglie linguistiche. La famiglia linguistica indoeuropea si divide a sua volta in grandi sottofamiglie (gruppi o rami di lingue), sulla cui esatta composizione e sulle cui relazioni è in corso un vivace dibattito scientifico.

Le lingue dell'Italia costituiscono, a detta di alcuni autori, il patrimonio linguistico più ricco e variegato all'interno del panorama europeo. Ad eccezione di taluni idiomi stranieri legati ai moderni flussi migratori, le lingue che vi si parlano sono esclusivamente di ceppo indoeuropeo e appartenenti in larga prevalenza alla famiglia delle lingue romanze: compongono il paesaggio linguistico, altresì, varietà albanesi, germaniche, greche e slave. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana, l'italiano, discende storicamente dal toscano letterario, il cui uso in letteratura è iniziato con i grandi scrittori Dante, Petrarca e Boccaccio verso il XIII secolo, e si è in seguito evoluto storicamente nella lingua italiana corrente. La lingua italiana era scritta solo da una piccola minoranza della popolazione al momento dell'unificazione politica nel Regno d'Italia nel 1861, ma si è in seguito diffusa, mediante l'istruzione obbligatoria esclusivamente in lingua italiana standard e il contributo determinante e più recente della televisione che vede escluso, o molto limitato, l'uso sia dei dialetti che delle lingue di minoranza (salvo quanto previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia dopo la seconda guerra mondiale a favore delle minoranze linguistiche tedesca della provincia di Bolzano, slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e francese della Valle d'Aosta) nonostante il fatto che, nel secondo caso, la legge 482/99 preveda l'obbligo per la RAI di trasmettere anche nelle lingue delle minoranze linguistiche.Dal punto di vista degli idiomi locali preesistenti, ne consegue un processo di erosione linguistica e di minorizzazione, processo accelerato sensibilmente dall'ampia disponibilità di mass media in lingua italiana e dalla mobilità della popolazione, oltre ad una scarsa volontà politica di tutelare le minoranze linguistiche (art. 6 Cost e L. 482/99) e riconoscere una valenza culturale ai dialetti (art. 9 Cost). Questo tipo di cambiamenti ha ridotto sensibilmente l'uso degli idiomi locali, molti dei quali sono ormai considerati in pericolo di estinzione, principalmente a causa dell'avanzare della lingua italiana anche nell'ambito strettamente sociale e relazionale . Negli ultimi anni si è assistito a una loro rivalutazione sul piano culturale in reazione ai processi omologativi della globalizzazione. Nonostante il mancato appoggio dello Stato, secondo varie ricerche più del 60% dei ragazzi parla quotidianamente in "dialetto" (con riferimento ai dialetti dell'Italia, non ai dialetti dell'italiano); tra i vari motivi, i più importanti sono: il desiderio di creare un legame forte con la propria famiglia (67%), volontà di conoscere la storia di determinati termini ed espressioni (59%) o possibilità di arricchire il proprio parlato con espressioni colloquiali (52%) e naturalmente lo spirito di appartenenza alla propria terra. Secondo i più recenti dati statistici il 45,9% degli italiani parla in modo esclusivo o prevalente l'italiano, il 32,2% lo alterna con una lingua locale, mentre solo il 14% si esprime esclusivamente nell'idioma locale, il resto ricorre ad un'altra lingua. Il noto linguista Tullio De Mauro, intervistato da un quotidiano nazionale il 29 settembre 2014, affermava che l'uso alternante di italiano e dialetto arriva oggi al 44,1% e coloro che adoperano solo l'italiano sono il 45,5%.Sempre secondo De Mauro, il plurilinguismo "italiano + dialetti o una delle tredici lingue di minoranza" gioca un ruolo positivo in quanto «i ragazzi che parlano costantemente e solo italiano hanno punteggi meno brillanti di ragazzi che hanno anche qualche rapporto con la realtà dialettale».

Il friulano (furlan , lenghe furlane; marilenghe, "lingua madre") è una lingua romanza, facente parte del gruppo retoromanzo e da alcuni studiosi definito con l'ormai desueto termine "ladino". Si è sviluppata a partire dal latino rustico aquileiese, mescolato a elementi celtici, a cui si sono poi aggiunti numerosi elementi slavi e germanici, in quanto i vari popoli di stirpe germanica (longobardi, goti, franchi, tedeschi) hanno dominato il Friuli per oltre 900 anni. Già nel 1600 ” (…) Era del resto opinione comune dei viaggiatori del tempo che il friulano fosse una sorta di francese oppure di spagnolo. Ma soltanto nel 1873, Ascoli dà forma compiutamente scientifica a queste opinioni diffuse.”Lo Stato italiano ha riconosciuto la "minoranza linguistica storica friulana", e la sua lingua e cultura, nel 1999 con la legge 482/1999, articolo 2.

La Legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche riconosce dodici comunità linguistiche storiche parlanti idiomi ascritti a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e diversi dall'italiano, lingua ufficiale dello stato. Questi dodici gruppi linguistici (albanesi, catalani, croati, francesi, francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni) sono rappresentati da circa 2.400.000/3.000.000 parlanti distribuiti in 1.171 comuni di 14 regioni, tutelati da apposite leggi nazionali (come la legge quadro 482/99) e regionali. Non sono giuridicamente riconosciute le «alloglossie interne», comunità parlanti idiomi di ceppo italo-romanzo trasferitesi dalle proprie sedi originali in altri territori (come gli idiomi gallo-italici dell'Italia insulare e meridionale), le «minoranze diffuse», le comunità parlanti varietà non territorializzate (come i rom e i sinti) quindi prive dell'elemento "territorialità", e le «nuove minoranze», le lingue alloglotte parlate in comunità di recente immigrazione conservanti «lingua, cultura, religione e identità di origine» perché mancanti dell'elemento di "storicità". È tuttavia anche da ricordare che le lingue dei migranti non sono comprese tra le lingue tutelate dal trattato internazionale (europeo) "Carta europea delle lingue regionali e minoritarie"La legge quadro 482/99 che dà attuazione all'art. 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia; sia prima che dopo la legge 482/99 con apposite leggi regionali è stata infatti prevista la "valorizzazione" dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni. in attuazione all'art. 9 Cost.