- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il razionalismo (dal termine latino ratio, «ragione») è una corrente filosofica basata sull'assunto che la ragione umana può in principio essere la fonte di ogni conoscenza. In generale i filosofi razionalisti sostengono che, partendo da «principi fondamentali», individuabili intuitivamente o sperimentalmente, come gli assiomi della geometria, i principi della meccanica e della fisica, si possa arrivare tramite un processo deduttivo ad ogni altra forma di conoscenza. Il razionalismo si è costituito a partire da diversi orientamenti filosofici, avutisi nell'antica Grecia, nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'età moderna. In generale si definiscono razionalisti quei sistemi filosofici in cui la realtà è vista come governata da una serie di leggi e principi che sono perfettamente comprensibili con la ragione umana e che coincidono con il pensiero stesso.Si contrappone all'irrazionalismo, il quale privilegia invece altre facoltà intellettive umane legate all'istinto, alla volontà cieca, allo scetticismo, ecc. Il razionalismo è anche un orientamento pedagogico che ha fiducia nella possibilità di incremento delle conoscenze umane da parte dell'individuo e della società, in quanto mediate dal sapere.

La prima traccia dell'idea di un'evoluzione biologica degli esseri viventi è la teoria sull'origine della vita attribuita ad Anassimandro di Mileto. Gli animali ebbero origine nell'acqua, dove erano tutti simili a pesci; con il tempo sono saliti sulla terraferma dove, liberati dalle scaglie, hanno continuato a vivere. Tale fu anche l'origine dell'uomo.Con l'avvento del Cristianesimo, e fino almeno all'evo moderno, l'indagine scientifica fu dominata dall'impianto filosofico essenzialista di derivazione aristotelica, nel quale la possibilità stessa della conoscenza si fonda sulla fissità della specie; inoltre, l'evoluzione non si armonizza con la Genesi e non trova collocazione in un sistema di riferimento che considera le specie immutabili perché perfette, in quanto create ex nihilo da Dio. Nel XVII secolo, col riaffiorare delle antiche concezioni, la parola evoluzione cominciò ad essere utilizzata come riferimento a un'ordinata sequenza di eventi, particolarmente quando un risultato si trovava, in qualche modo, già dall'inizio contenuto all'interno di essa. Nel XVIII secolo la storia naturale si sviluppò enormemente, mirando ad investigare e catalogare le meraviglie dell'operato di Dio. Le scoperte effettuate dimostrarono l'estinzione delle specie, che fu spiegata dalla teoria del catastrofismo di Georges Cuvier, secondo cui gli animali e le piante venivano periodicamente annientati a causa di catastrofi naturali per poi essere rimpiazzate da nuove specie create dal nulla. In contrapposizione ad essa, la teoria dell'Uniformitarismo di James Hutton, del 1785, ipotizzava un graduale sviluppo della terra, il cui aspetto non era dovuto ad eventi catastrofici ma a un lento processo perpetuatosi attraverso gli eoni. Dal 1796, Erasmus Darwin, nonno di Charles, avanzò delle ipotesi sulla discendenza comune affermando che gli organismi acquisivano "nuove parti" in risposta a degli stimoli e che questi cambiamenti venivano trasmessi alla loro discendenza; nel 1802 suggerì la selezione naturale. Nel 1809, Jean-Baptiste Lamarck sviluppò una teoria simile (l'"ereditarietà dei caratteri acquisiti"), la quale ipotizzava che tratti "necessari" venissero ereditati col passaggio da una generazione alla successiva. Queste teorie di trasmutazione furono sostenute in Gran Bretagna dai Radicali come Robert Edmond Grant. In questo periodo l'opera di Thomas Malthus, Saggio sul principio della popolazione, influenzò il libero pensiero mostrando come l'incremento della popolazione mondiale fosse correlato a un eccesso nelle risorse disponibili. Varie teorie furono proposte per riconciliare la Creazione biologica con le nuove scoperte scientifiche, incluso l'attualismo di Charles Lyell secondo cui ogni specie aveva un suo "centro di creazione" ed era progettata per un particolare habitat il cui cambiamento portava inevitabilmente alla sua estinzione. Charles Babbage ritenne che Dio avesse creato le leggi per un programma divino che operava per la produzione delle specie e Richard Owen seguì Johannes Müller nel pensiero che la materia vivente avesse un'"energia organizzativa", una forza vitale (Lebenskraft) che, dirigendo lo sviluppo dei tessuti, determinava l'arco di vita degli individui e delle specie.

Liberalismo è il termine principale utilizzato a partire dal XX secolo per indicare la dottrina politica, elaborata inizialmente dai filosofi illuministi tra la fine del XVII e il XVIII secolo, che attribuisce all’individuo un valore autonomo rispetto a quello dello stato, e che intende limitare l’azione di quest'ultimo sulla base di una ferma separazione tra pubblico e privato. Il liberalismo, attraversando la storia del mondo occidentale dal XVII secolo ai giorni nostri, ha assunto forme e caratteristiche diverse nei differenti contesti storici e nazionali in cui si è sviluppato, senza però mai rinunciare alla sua originale ispirazione anti-autoritaria.

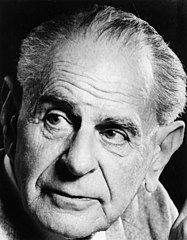

Sir Karl Raimund Popper (Vienna, 28 luglio 1902 – Londra, 17 settembre 1994) è stato un filosofo ed epistemologo austriaco naturalizzato britannico. Popper è anche considerato un filosofo politico di statura considerevole, liberale, difensore della democrazia e dell'ideale di libertà e avversario di ogni forma di totalitarismo. Egli è noto per il rifiuto e la critica dell'induzione, la proposta della falsificabilità come criterio di demarcazione tra scienza e non scienza e la difesa della "società aperta".

James Mill (Angus, 6 aprile 1773 – Kensington, 23 giugno 1836) è stato uno storico, filosofo ed economista scozzese. Fu discepolo di Bentham nonché padre di John Stuart Mill.

Il metodo induttivo o induzione (dal latino inductio, dal verbo induco, presente di in-ducere), termine che significa letteralmente "portar dentro", ma anche "chiamare a sé", "trarre a sé", è un procedimento che cerca di stabilire una legge universale partendo da singoli casi particolari. Nel greco antico è traducibile con l'espressione epagoghé (ἐπαγωγή). Contrapposto a quello induttivo (anche detto metodo "aristotelico") è il metodo deduttivo, che al contrario procede dall'universale al particolare. Va distinto anche il metodo induttivo dal principio di induzione utilizzato in matematica.

Harriet Taylor Mill (nata Hardy; Londra, 10 ottobre 1807 – Avignone, 3 novembre 1858) è stata una filosofa inglese. Esponente del primo femminismo liberale, sposò in seconde nozze il pensatore John Stuart Mill.

La denotazione è un termine della linguistica che distingue il significato principale di una parola (o "enunciato") rispetto alla connotazione, ossia alla carica psicologica associata al termine. Nel caso di una parola singola, la denotazione è la prima definizione che daranno un dizionario o un'enciclopedia. Ad esempio, la denotazione più probabile di notte è il lasso di tempo tra il tramonto e l'alba (significato esplicito), mentre le connotazioni (significati impliciti) possono essere, a seconda del caso, quelle positive e soprattutto negative di decadenza, minaccia, mancanza di energia, romanticismo eccetera. Mentre la denotazione è un concetto relativamente fisso, su cui tutti i parlanti più o meno saranno d'accordo (ad esempio sul significato della parola cane), la connotazione può variare a seconda del contesto, quindi della persona, della cultura, della situazione in cui l'enunciato viene prodotto: Sei un cane! Ti sarò fedele come un cane!Secondo John Stuart Mill una parola va considerata come connotativa se indica, oltre ad un oggetto, anche le sue proprietà, mentre sarà puramente denotativa se si limita a indicare il solo oggetto oppure soltanto una proprietà.

Auguste Comte, nome completo Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (Montpellier, 19 gennaio 1798 – Parigi, 5 settembre 1857), è stato un filosofo francese, considerato il fondatore del Positivismo. Discepolo di Henri de Saint-Simon, che fu il primo a usare il termine, è generalmente considerato l'iniziatore di questa corrente filosofica. Comte coniò il termine "fisica sociale" per indicare un nuovo campo di studi. Questa definizione era però utilizzata anche da alcuni altri intellettuali suoi rivali e così, per differenziare la propria disciplina, inventò la parola sociologia. Comte considerava questo campo disciplinare come un possibile terreno di produzione di conoscenza sociale basata su prove scientifiche. Volendo sbarazzarsi della metafisica, esalta quasi religiosamente la conoscenza scientifica che mira a osservare per conoscere senza apriorismi. Si richiama comunque a Kant e Leibniz affermando che nell'uomo esistono disposizioni mentali spontanee.Il libro che secondo la maggior parte degli storici segna l'inizio del Periodo positivista è il Corso di Filosofia Positiva, monumentale opera che raccoglie i suoi cicli di lezioni. Negli ultimi anni Comte fondò una sorta di religione atea e scientista, la Chiesa Positivista.La sua citazione «Ordine e progresso» figura sulla bandiera del Brasile (Ordem e progresso).