- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Leonardo di ser Piero da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) è stato un inventore, artista e scienziato italiano. Uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori forme di espressione nei più disparati campi dell'arte e della conoscenza: fu infatti scienziato, filosofo, architetto, pittore, scultore, disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, botanico, musicista, ingegnere e progettista.

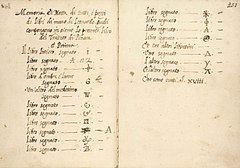

I codici di Leonardo da Vinci sono raccolte di annotazioni, appunti e disegni realizzati da Leonardo da Vinci nel corso della propria vita su argomenti diversi.

Il Codice Atlantico (Codex Atlanticus) è la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci. È conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.

La Biblioteca degli Uffizi si trova nei locali restaurati della ex Biblioteca Magliabechiana, all'interno degli Uffizi. Prima di essere qui trasferita occupava i locali del fabbricato vasariano che in origine costituivano il ridotto del Teatro mediceo. L'inaugurazione è avvenuta nel dicembre 1998. Il catalogo è automatizzato dal 1996 nell'ambito della banca dati Iris.

La Biblioteca apostolica vaticana è la biblioteca che la Santa Sede ha organizzato e curato in Vaticano a partire dal Quattrocento; possiede una delle raccolte di testi antichi e di libri rari fra le più importanti al mondo risalenti al I secolo d.C.

La Biblioteca Teresiana è una biblioteca storica, fondata a Mantova dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, nel 1780.Dal 1881 è biblioteca comunale.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF) è una delle più importanti biblioteche italiane ed europee. Insieme alla Biblioteca nazionale di Roma, svolge le funzioni di biblioteca nazionale centrale. Possiede infatti circa 5.948.235 volumi a stampa, 2.703.899 opuscoli, 24.991 manoscritti, 3.716 incunaboli, 29.123 edizioni del XVI secolo e oltre 1.000.000 di autografi, e conta 304.214 opere consultate all'anno 2013. Le scaffalature dei depositi librari coprivano, al 2013, 135 km lineari, con un incremento annuo di oltre 1 km e mezzo.

Arnold Pannartz (Praga, ... – Roma, ante maggio 1476) è stato un monaco cristiano e tipografo ceco; insieme a Conrad Sweynheym introdusse per primo in Italia la tecnica della stampa a caratteri mobili.