- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Simone Adolphine Weil (Parigi, 3 febbraio 1909 – Ashford, 24 agosto 1943) è stata una filosofa, mistica e scrittrice francese, la cui fama è legata, oltre che alla vasta produzione saggistico-letteraria, alle drammatiche vicende esistenziali che ella attraversò, dalla scelta di lasciare l'insegnamento per sperimentare la condizione operaia, fino all'impegno come attivista partigiana, nonostante i persistenti problemi di salute. Sorella del matematico André Weil, fu vicina al pensiero anarchico e all'eterodossia marxista. Ebbe un contatto diretto, sebbene conflittuale, con Lev Trotsky, e fu in rapporto con varie figure di rilievo della cultura francese dell'epoca. Nel corso del tempo, legò sé stessa all'esperienza della sequela cristiana, pur nel volontario distacco dalle forme istituzionali della religione, per fedeltà alla propria vocazione morale di presenziare fra gli esclusi. La strenua accettazione della sventura, tema centrale della sua riflessione matura, ebbe a essere, di pari passo con l'attivismo politico e sociale, una costante delle sue scelte di vita, mosse da una vivace dedizione solidaristica, spinta fino al sacrificio di sé. La sua complessa figura, accostata in seguito a quelle dei santi, è divenuta celebre anche grazie allo zelo editoriale di Albert Camus, che dopo la morte di lei a soli 34 anni, ne ha divulgato e promosso le opere, i cui argomenti spaziano dall'etica alla filosofia politica, dalla metafisica all'estetica, comprendendo alcuni testi poetici.

La condizione operaia (La condition ouvrière) è una raccolta di appunti, lettere e saggi della filosofa francese Simone Weil, composti fra il 1933/34 e il 1942, pubblicati postumi dalle Éditions Gallimard nel 1951, aventi come tema centrale la situazione del lavoro in fabbrica, con particolare riferimento all'esperienza personale dell'autrice, che scelse di impiegarsi come manovale nel dicembre 1934, lavorando otto mesi nelle grandi industrie francesi, per fare esperienza diretta della vita operaia. La raccolta comprende tre lettere ad Albertine Thévenon (che ha curato l'introduzione dell'edizione originale), una lettera a Boris Souvarine e una ad Auguste Detœuf. Giancarlo Gaeta, curatore dell'edizione SE, ha definito l'opera «una rappresentazione della vita di fabbrica condotta al limite della umana sopportabilità. Una rappresentazione fatta di situazioni, di dettagli, di impressioni fisiche e psicologiche, di descrizioni tecniche delle macchine e dei procedimenti di lavoro, di sofferenze e di angosce, ma anche di insperati momenti di gioia per un cenno di solidarietà o per il fugace sentimento di essere partecipi di una operosa vita collettiva piuttosto che succubi di un degradante asservimento al processo produttivo».

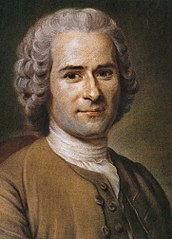

Jean-Jacques Rousseau ([rus so]; in francese [ ' ak u'so]; Ginevra, 28 giugno 1712 Ermenonville, 2 luglio 1778) stato un filosofo, scrittore e musicista svizzero. Nato da un'umile famiglia calvinista di origine francese, ebbe una giovinezza difficile ed errabonda durante la quale si convert al cattolicesimo (per poi tornare al calvinismo e approdare infine al deismo), visse e studi a Torino e svolse diverse professioni, tra cui quella della copia di testi musicali e quella di istitutore. Trascorse alcuni anni di tranquillit presso la nobildonna Fran oise-Louise de Warens; quindi, dopo alcuni vagabondaggi tra la Francia e la Svizzera, si trasfer a Parigi, dove conobbe e collabor con gli enciclopedisti. Nello stesso periodo inizi la sua relazione con Marie-Th r se Levasseur, da cui avrebbe avuto cinque figli. Il suo primo testo filosofico importante, il Discorso sulle scienze e le arti, vinse il premio dell'Accademia di Digione nel 1750 e segn l'inizio della sua fortuna.Dal primo Discours emergevano gi i tratti salienti della filosofia rousseauiana: un'aspra critica della civilt come causa di tutti i mali e le infelicit della vita dell'uomo, con il corrispondente elogio della natura come depositaria di tutte le qualit positive e buone. Questi temi sarebbero stati ulteriormente sviluppati dal Discorso sull'origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini del 1754: da questo secondo Discours emergeva la concezione di Rousseau dell'uomo e dello stato di natura, la sua idea sull'origine del linguaggio, della propriet , della societ e dello Stato. Un altro testo, il Contratto sociale del 1762, conteneva la proposta politica di Rousseau per la rifondazione della societ sulla base di un patto equo costitutivo del popolo come corpo sovrano, solo detentore del potere legislativo e suddito di s stesso. Questi e altri suoi scritti (soprattutto l' mile, sulla pedagogia) vennero condannati e contribuirono a isolare Rousseau rispetto all'ambiente culturale del suo tempo. Le sue relazioni con tutti gli intellettuali illuministi suoi contemporanei, oltre che con le istituzioni della Repubblica di Ginevra, finirono per deteriorarsi a causa di incomprensioni, sospetti e litigi, e Rousseau mor in isolamento quasi completo.Considerato per alcuni versi un illuminista, e tuttavia in radicale controtendenza rispetto alla corrente di pensiero dominante nel suo secolo, Rousseau ebbe influenze importanti nel determinare certi aspetti dell'ideologia egualitaria e anti-assolutistica che fu alla base della Rivoluzione francese del 1789; anticip inoltre molti degli elementi che, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, avrebbero caratterizzato il Romanticismo, e segn profondamente tutta la riflessione politica, sociologica, morale, psicologica e pedagogica successiva. Alcuni elementi della sua visione etica saranno ripresi in particolare da Immanuel Kant.Rousseau fu anche un compositore, e la sua opera pi nota L'indovino del villaggio. Le idee di Rousseau ebbero una risonanza europea e mondiale, tale da ispirare le future costituzioni degli Stati Uniti e della Rivoluzione francese.

Ignazio Silone, pseudonimo e poi, dagli anni sessanta, anche nome legale di Secondo Tranquilli (Pescina, 1º maggio 1900 – Ginevra, 22 agosto 1978), è stato uno scrittore, giornalista, politico, saggista e drammaturgo italiano. Annoverato tra gli intellettuali italiani più conosciuti e letti in Europa e nel mondo, il suo romanzo più celebre, Fontamara, emblematico per la denuncia della condizione di povertà, ingiustizia e oppressione sociale delle classi subalterne, è stato tradotto in innumerevoli lingue; tra il 1946 e il 1963 ha ricevuto ben dieci candidature al Premio Nobel per la letteratura. Per molti anni esule antifascista all'estero, ha partecipato attivamente e in varie fasi alla vita politica italiana, animando la vita culturale del paese nel dopoguerra: tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, ne viene in seguito espulso per la sua dissidenza con la linea stalinista; si sposta dunque su posizioni affini al socialismo democratico. La rottura con il partito comunista, negli anni del secondo dopoguerra, lo porterà ad essere spesso osteggiato dalla critica italiana e solo tardivamente riabilitato, mentre all'estero è stato sempre particolarmente apprezzato.