- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

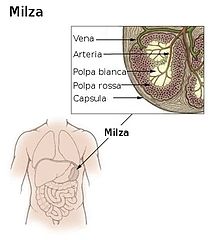

La milza è l'organo linfoide secondario più grande del sistema linfatico umano. La sua grandezza e la sua struttura sono tali da essere considerato un organo pieno (cioè parenchimatoso). A differenza di altri organi linfoidi secondari, essa è collegata al sistema circolatorio per mezzo di vasi sanguigni e non linfatici. La milza è un organo impari, posizionato nell'ipocondrio sinistro. La milza presenta molteplici funzioni: immunitaria acquisita: essa ospita nella sua polpa bianca sia linfociti T sia centri germinativi contenenti soprattutto linfociti B. Grazie al suo collegamento diretto con i vasi sanguigni è l'unico organo in grado di contrastare direttamente le infezioni ematiche, soprattutto quelle di batteri incapsulati come Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. Per i motivi sopracitati la milza è stata paragonata a un "grande linfonodo ", con la fondamentale differenza che sia i patogeni sia i linfociti entrano ed escono per mezzo di vasi sanguigni e non di vasi linfatici; emocateretica: essa ospita nella sua polpa rossa il sistema dei monociti-macrofagi che riconosce gli eritrociti e le piastrine "invecchiati", degradandoli; marziale: essa degrada i componenti dell'eme presenti nell'emoglobina fornendo i substrati ideali per il metabolismo del ferro; riserva: essa è in grado di immagazzinare una notevole quantità di monociti (uno studio del 2009 ha dimostrato che la milza dei mammiferi è in grado di ospitare oltre il 50% dei monociti del corpo) e una notevole quantità di sangue venoso; emopoietica: questa funzione è esclusiva della vita embrionale, dove la milza costituisce un organo temporaneo capace di generare le cellule della linea emopoietica.La milza in un paziente sano non è palpabile in quanto rimane coperta dalle coste; essa può essere invece ben apprezzata in condizioni patologiche che inducano splenomegalia (ad esempio malattie da protozoi come la malaria, la leishmaniosi e il trypanosoma). Verifiche sperimentali su apneisti volontari hanno mostrato che la milza, a seguito dell'apnea, presenta una sensibile riduzione dello spessore, per poi tornare a dimensioni normali in seguito. È stata avanzata quindi l'ipotesi che questa contrazione sia legata al meccanismo dello scostamento ematico che si verifica nel caso di apnee prolungate. Nei mammiferi marini la milza è, a differenza dell'uomo, molto più grande proporzionalmente (fino a 7% del peso corporeo), probabilmente per via di un adattamento alla vita marina per affrontare più agevolmente apnee prolungate grazie alle riserve di sangue contenute in quest'organo.

Il Linfoma splenico della zona marginale è un linfoma derivato dalle cellule B che sostituisce la normale architettura della polpa bianca della milza. Le cellule neoplastiche si presentano di dimensioni variabili: sia piccoli linfociti (maturi), sia grandi blasti trasformati. Esse invadono la zona mantellare dei follicoli linfatici della milza, erodono la zona marginale (del follicolo), ed infine invadono la polpa rossa della milza. Le cellule tumorali che raggiungono il sangue periferico sono delle “cellule capellute” o “linfociti villosi” a causa del loro aspetto caratteristico.È un linfoma indolente, con lunga sopravvivenza, che non sempre richiede una terapia immediatamente aggressiva. Il LSZM rende conto di meno dell'1% di tutti i linfomi ed è stato postulato che questa entità potrebbe rappresentare una larga frazione di quelle oggi che vengono definite "leucemie linfatiche croniche CD5- non classificabili". Il tipico paziente ha più di 50 anni.

I linfociti B della zona marginale sono una delle 3 principali sottopopolazioni di linfociti B; si trovano nella zona marginale della milza e nel tessuto linfoide extranodale, dunque nel MALT. Queste cellule rispondono rapidamente, in modo T-indipendente, agli antigeni presenti in circolo, producendo anticorpi di tipo IgM caratterizzati da una limitata diversificazione antigenica.

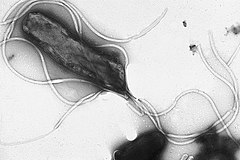

Helicobacter pylori è un batterio gram negativo flagellato acido-tollerante, il cui habitat ideale è il muco gastrico situato nello stomaco umano.La resistenza a pH compreso tra 1 e 2 gli è conferita dalla produzione dell'enzima ureasi che crea intorno al batterio un microambiente compatibile con la propria esistenza.La presenza di questo enzima ha reso possibile la messa a punto del test del respiro, o UBT, secondo la dizione inglese. Al paziente viene somministrata urea marcata con l'isotopo 13C. Se il batterio è presente avviene la reazione, catalizzata dall'enzima ureasi, che porta alla scissione dell'urea-13C con la formazione di ammonio e 13CO2, ovvero anidride carbonica formata da ossigeno e l'isotopo 13C del carbonio. Se l'analisi del respiro del paziente rivela la presenza di 13CO2 il test è positivo.La maggior parte delle persone ne è portatrice, ma un buon equilibrio fra potere patogeno del microrganismo e difese immunitarie del soggetto normalmente garantisce un'adeguata protezione; per questo motivo i soggetti con una marcata immunodeficienza sono particolarmente esposti a questo agente. Il batterio vive soltanto in ambiente acido protetto da uno strato di muco; per questo motivo si trova solo nello stomaco. Una volta insediatosi nello stomaco, non fa altro che sottoporre la mucosa ai metaboliti tossici da esso prodotti. Il batterio può produrre sostanze che causano danni alle cellule e con il tempo possono sopraggiungere gastrite e ulcera.